Por Javier García

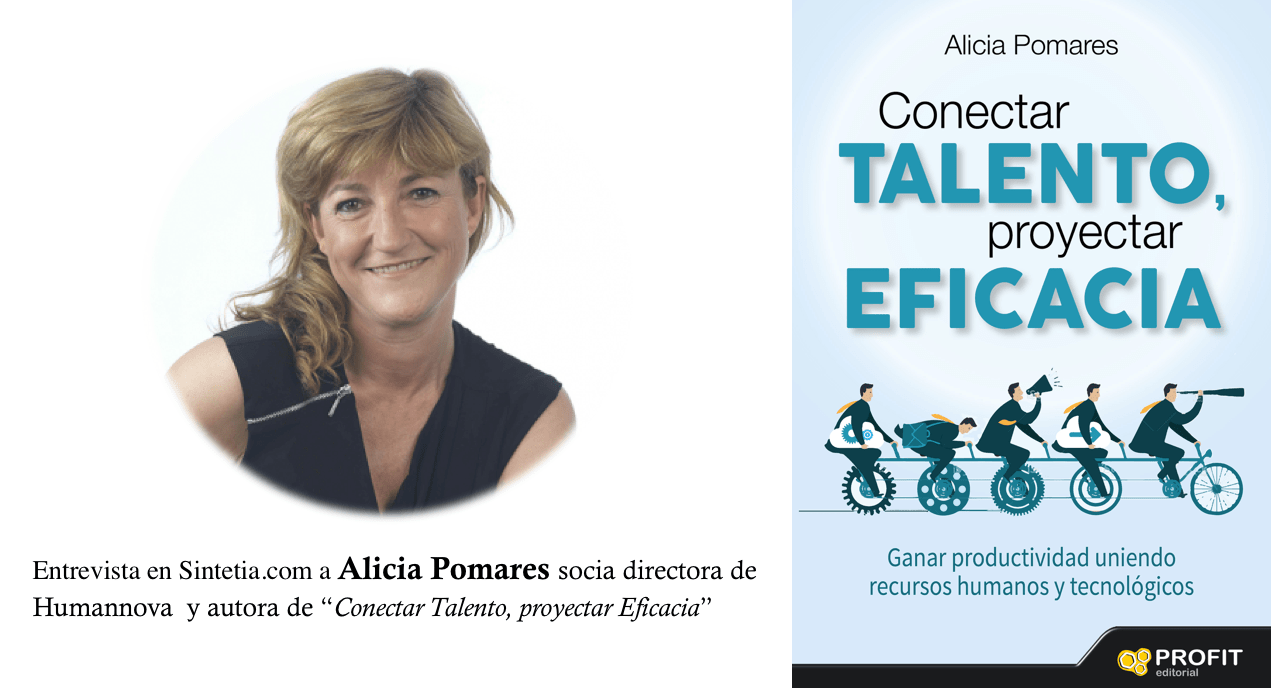

Tengo el inmenso placer de poder entrevistar a quien considero es una de las mejores profesionales de España en el campo de los recursos humanos y una gran visionaria respecto a las organizaciones del futuro…cada vez más presentes. Hoy entrevistamos a Alicia Pomares, Psicóloga Clínica y también licenciada en Psicología de las Organizaciones pro la Universidad de Barcelona. Con más de dos décadas de experiencia en el campo de los recursos humanos, el desarrollo de talento, liderazgo ahora es socia directora de Humannova, una compañía construida con grandes profesionales (algunos amigos de Sintetia como Virginio Gallardo) y que se dedica precisamente a la asesoría en estos ámbitos donde Alicia y su equipo tienen una grandísima trayectoria y prestigio.

Cuando le pregunté a Alicia por un poco de su bio profesional ella me contestó algo así como que está intentando descifrar las nuevas tendencias en gestión del talento que vienen de la mano de la digitalización y tecnología, ayudando a las empresas en su transformación cultural e innovación. Implantando estrategias de redes sociales corporativas. Y ahora, también autora de “Conectar talento, proyectar eficacia”. Con estos condimentos comenzamos la entrevista.

:: ¿Qué es Humannova y como ayudáis a vuestros clientes?

En Humannova ayudamos a cambiar culturas organizativas convirtiéndolas en innovadoras, para lo que es imprescindible desarrollar un liderazgo transformador y conectar talento. Trabajamos principalmente en esos tres ejes: gestión del cambio e innovación, desarrollo de liderazgo y conectividad/ transformación digital.

:: Alicia, si tuvieras que resumir en una frase la máxima aportación que quieres transmitir con este libro, ¿cuál sería?

Dar a conocer las nuevas formas de gestionar el talento que nos llegan gracias a la conectividad y la transformación digital, y que nos ayudan a conseguir mejores resultados y más sostenibles.

Aunque el resultado final del libro es una recopilación de nuevas tendencias en gestión del talento, capítulos sobre innovación, estrategia de redes sociales corporativas, herramientas sociales, big data, gamificación, liderazgo distribuido, nuevas experiencias de aprendizaje, gestión de equipos 2.0,…..hasta hablo de capital erótico. Lo mejor del libro es que es colaborativo, 10 profesionales maravillosos han aportado su granito de arena con casos prácticos de sus empresas, empresas que ya están empezando a gestionar el talento de una manera diferente.

:: Dedicas el primer capítulo del libro a las organizaciones abiertas y 2.0. A mucha gente le cuesta creer que el 2.0 pueda ayudar a contribuir a la mejora de productividad o la creatividad o los resultados de una empresa, ¿Nos puedes explicar algunas de estas claves y algún ejemplo?

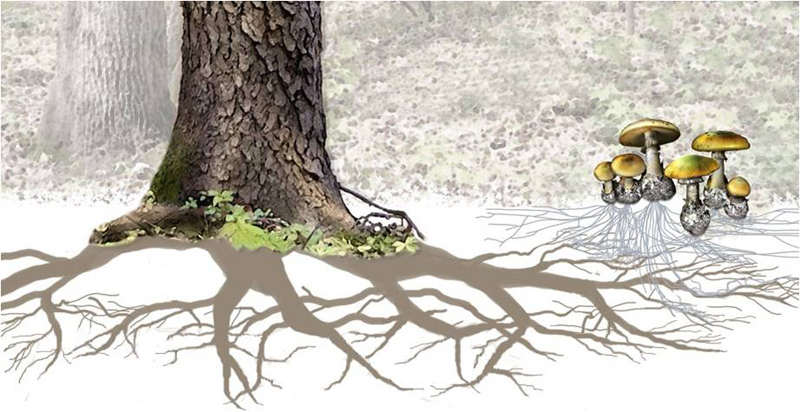

El 2.0 bien utilizado es información, comporta conocimiento, innovación inteligencia colectiva, resultados. Cuando hablo de 2.0 hablo de conectividad y no solo a través de redes sociales externas, sino de esas redes sociales más desconocidas que son las corporativas, que permiten crear inteligencia organizativa.

Por ejemplo, ahora estamos trabajando en un proyecto de inteligencia competitiva. Hemos creado una comunidad – con una red social corporativa- en el área de tecnología de una gran compañía con el objetivo de compartir información de mercado, competencia, nuevas tendencias…. Para detectar áreas de innovación en la compañía y desarrollar proyectos que aporten valor al negocio. Ya se han detectado varias áreas en las que hay posibilidades de mejorar el negocio y los participantes de esta comunidad están trabajando en 3 proyectos innovadores de forma totalmente voluntaria. Además de resultados tangibles, estas 30 personas que forman parte del proyecto piloto están más motivadas e implicadas con la compañía.

:: ¿Qué son las carreras profesionales líquidas?

En esta época que nos ha tocado vivir el futuro es más incierto que nunca y todo pasa más rápido. A corto/medio plazo muchos de nosotros vamos a ocupar puestos de trabajo que hoy todavía no existen. Esto implica que ya no solo nos reciclemos continuamente sino que nos reinventemos. Cualquier persona que trabaje en algún tipo de industria fabricante de piezas que sean susceptibles de ser impresas vía 3D debería estar pensando en este mismo momento en un nuevo futuro profesional que le permita adaptarse a los tiempos que vienen (se empieza a hablar de “tiendas de barrio” que imprimirán a medida las piezas que necesitemos, para todo tipo de sectores). O las profesiones relacionadas con el mundo digital, cuantos Community Managers están realizando esta profesión y hace 5 años no sabían ni que existía, por poner algunos ejemplos

Son tiempos líquidos, tiempos VUCA (Volatilidad, Incertidumbre, Complejidad y Ambigüedad), que nos exigen estar más informados que nunca para saber hacia dónde van las tendencias profesionales, nos exigen ser más flexibles, adaptables a cambios rápidos, globales, resilientes …. Yo siempre digo que más una carrera profesional, ahora hacemos viajes de aventura, de esos que te tienes que preparar con anterioridad pero también dejarte fluir y adaptarte en el trayecto.

:: Gary Hamel, entre otros, sostienen que lo hemos hecho muy bien en la eficiencia y fiabilidad de las organizaciones pero eso ha matado la creatividad, la motivación e incluso, nuestra capacidad para innovar. ¿Crees que aún estamos muy lejos de la creación de organizaciones inteligentes? ¿Dónde están las carencias importantes?

Las organizaciones inteligentes son aquellas que tienen el engranaje perfecto en sus equipos. Las que combinan planificación, procedimientos, métodos, ejecución con una buena dosis de serendipia. Son organizaciones integradas por equipos de alto rendimiento que para ser altamente eficientes combinan la orientación a resultados con la creatividad y la innovación, que escuchan y observan el mundo con nuevos ojos y mente abierta.

En mi blog hablo de serendipia y el fascinante poder de lo aleatorio en los procesos de creatividad e innovación. Planificar está bien, pero dejarse fluir, escuchar a los demás con curiosidad, conectar ideas de áreas diferentes y dejar que la chispa de la creatividad actúe requiere que nos relajemos de la sobre-planificación y búsqueda insaciable de la productividad para ser más productivos.

:: ¿Por qué hay tantas empresas que tienen pavor descentralizar información, a inspirar y romper las burocracias típicas y, la mayoría de las veces, asfixiantes?

En mi profesión me he encontrado de todo, principalmente esa resistencia al cambio viene del “siempre lo hemos hecho así y nos ha funcionado ¿Para qué cambiarlo?”, pero también viene de muchos miedos individuales a perder el control y/o el poder en la organización. En el momento que descentralizas la información, descentralizas el poder y distribuyes el liderazgo – entendiendo por liderazgo la capacidad para influir y generar pasión en el grupo – y eso da mucho miedo.

En las organizaciones conectadas, abiertas, en las que la información fluye por sus arterias, bien gestionada esa información se transforma en inteligencia y en resultados. Son organizaciones más preparadas para reaccionar ante cualquier futuro incierto.

Los líderes del futuro serán los que sepan potenciar esas conversaciones descentralizadas para potenciar la inteligencia colectiva. Nos queda mucho recorrido todavía.

:: Hay opiniones para todos los gustos respecto al teletrabajo, ¿qué opinas al respecto, la clave es dónde trabajas o los resultados?

Me estoy volviendo un poco conservadora al respecto. Después de haber trabajado durante muchos años con equipos 2.0 necesito cada vez más el contacto humano, el poder mirar a los ojos y ver que hay dentro.

Creo que la combinación ideal es teletrabajo y presencialidad al 50%. El teletrabajo disminuye tiempo de desplazamiento, aumenta la capacidad de concentración y productividad, y permite conciliar, entre otras ventajas varias (aunque solo para algunos tipos de trabajo, como ya sabemos). Pero solo es apto para personas maduras, responsables profesionalmente y capaces de gestionarse el tiempo. No todos servimos para asumir esa auto-responsabilidad.

Por otro lado, las mejores ideas surgen en momentos de contacto presencial, de conversaciones mirando a los ojos y con el café en la mano.

En Humannova hemos potenciado siempre el trabajo flexible pero ahora nos estamos replanteando volver a la oficina por lo menos el 50% del tiempo.

:: Pero quiero hilar la pregunta anterior con otra, porque mucha gente considera que al final el teletrabajo es una especie de ‘esclavitud’, estar enchufado y conectado todo el día…¿cómo evitamos esto?

El teletrabajo permite conciliar, es una de sus ventajas y nos tenemos que beneficiar de ello. Puede ser que estés enchufado a las 11 de la noche y sigas trabajando, pero eso es fantástico si resulta que lo haces porque por la mañana has llevado a tu hijo al dentista o te has ido a ver un museo, es tu elección. Como todo, bien gestionado, el teletrabajo te aporta más ventajas que inconvenientes. Por eso es tan importante saber organizarse bien, consiguiendo la máxima productividad posible. Una buena planificación y organización es imprescindible, pero sobre todo ser respetuosos con nosotros mismos y cumplir la planificación.

En el libro Microsoft nos explica su experiencia al respecto.

:: Dices “que las emociones son rentables”, ¿Cuáles son las principales claves para conseguirlo?

Las personas felices, motivadas, implicadas con su empresa y los resultados, son más proactivas, orientadas a resultados, creativas a la hora de buscar soluciones, más innovadoras. Lo difícil es generar emociones positivas de forma colectiva. Aquí, la conectividad, de nuevo es una herramienta de gran ayuda. De la misma forma que conectamos ideas e inteligencia colectiva, conectamos emociones y nos contagiamos de ellas. En las empresas que trabajan de forma colaborativa a través de redes sociales corporativas, en las que la información fluye de forma más rápida y transparente, también fluyen las emociones, se transmiten por la red provocando una energía determinada. Uno de los retos de los nuevos directivos será saber potenciar esa emoción positiva y canalizarla hacia la acción (o saber gestionar una emoción negativa y transformarla).

El problema es que nos olvidamos de los factores de motivación básicos, las personas necesitamos estar informados, que se compense nuestro esfuerzo adecuadamente, que se nos reconozca el trabajo bien hecho, sentirnos queridos y respetados, …. Pero también necesitamos desarrollar nuestro talento, que confíen en nosotros y nos acompañen en nuestro desarrollo, y ahora tenemos herramientas que nos lo facilitan.

:: Como diría Gary Hamel, “en un mundo de certezas rotas y confianza socavada, algunas cosas importan más que otras”, ¿cuáles son para ti los valores irrenunciables de toda empresa?

Creo que la honestidad, colaboración y conectividad (si, la conectividad también la veo como un valor) son los valores que hacen empresas sostenibles. Valores que hay que aplicar tanto externamente con tu mercado, clientes, proveedores y el mundo que te rodea, como internamente con tus colaboradores.

:: Quien nos pueda leer puede pensar que esto de los recursos humanos, el talento y demás es cosa de ‘grandes empresas’, pero sin embargo, en lo más pequeño, una startup, también es –sino DE LO MAS- importante. No obstante, ¿cuáles son las recomendaciones más importantes que les darías a esas startups para forjar desde el inicio buenos pilares en cuanto a la gestión del talento?

Desarrolla, confía y reconoce a tu gente. Son los 3 pilares básicos: desarrolla su talento, confía en su capacidad y reconoce sus logros.

Podíamos hablar de más pilares pero en relación con el tema del libro (he venido a hablar de mi libro 😉 para las pymes/ startups todavía es más importante que conecten talento. En este caso no tanto el talento interno (se supone que habrá pocas personas en sus filas) como conectar con las personas que les rodean: proveedores, colaboradores, clientes, etc. Tejer una buena red para comunicarse y para trabajar en equipo 2.0 de forma más eficiente.

Pero cuidado con la gestión de equipos 2.0, si eres de los que necesita “controlar” lo tienes difícil, tendrás que aprender a confiar. Trabajamos por proyectos con equipos cada vez más virtuales y eso requiere una alta dosis de confianza en los colaboradores, marcar objetivos muy claros y comunicación, mucha comunicación.

:: El libro está plagado de casos de éxito contados por sus máximos responsables. Esto le da un toque de utilidad y de práctica que es magnífico. Me gustaría, que pudieras resumir las claves de unos de los casos que se exponen en el libro, el que creas que pueda definir mejor el espíritu del libro.

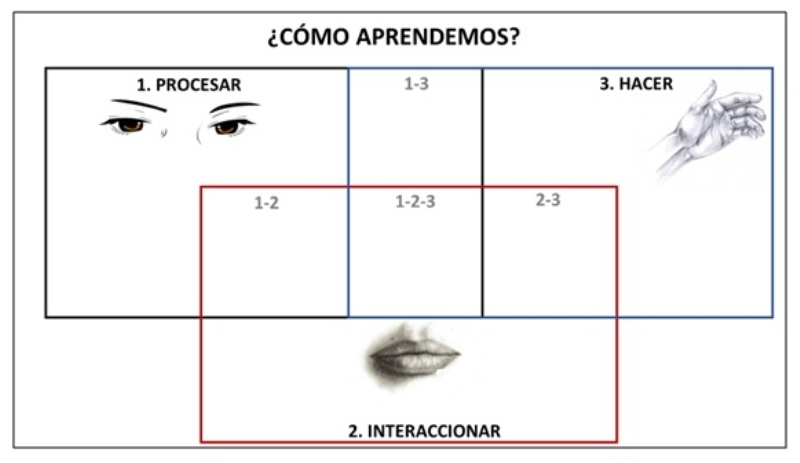

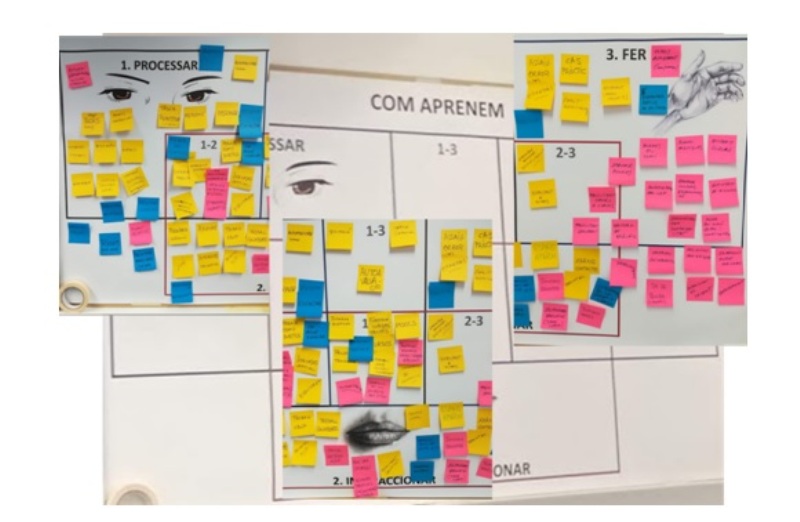

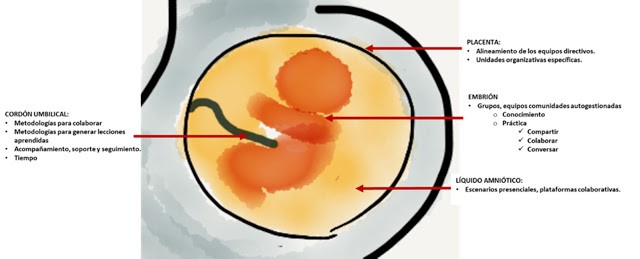

Todos los casos son muy interesantes y se me hace difícil escoger pero uno de los aspectos en los que la digitalización va a impactar más, según el estudio que realizamos en Humannova: “La revolución digital del talento conectado” es el aprendizaje social. La formación, como la entendemos hasta ahora, ha muerto y surgen nuevos entornos personales y organizativos de aprendizaje. En este sentido la experiencia de CaixaBank está muy evolucionada y nos cuentan cómo están gestionando el aprendizaje social desde hace 15 años y cómo ha evolucionado, utilizando todas las herramientas sociales que tenemos a nuestro alcance aplicadas al desarrollo profesional. Han creado una plataforma virtual de aprendizaje 2.0, no hablamos de cursos on-line, sino de un espacio que permite interactuar en tiempo real, compartir conocimiento, poner al alcance de todas las personas de la compañía experiencias reales, videos hechos por los empleados, foros de discusión, blogs de referencia dónde compartir conocimiento experto, wikis dónde construir contenidos de forma colaborativa, etc. El empleado, además de desarrollarse individualmente sobre todo participa en el desarrollo organizativo de una compañía de más de 29.000 empleados. Conectividad y movilidad son los elementos fundamentales a tener en cuenta en el presente/futuro del aprendizaje. Aprendemos de forma social y ubicua, y desde cualquier lugar, el entorno es móvil.

Con toda la tecnología que tenemos a nuestro alcance cada vez es más fácil el desarrollo profesional y esto impacta directamente en el desarrollo de nuestros negocios. Ya no hay excusas para aprender de forma continua.

Publicado en Sintetia. Post original aquí.

Si te ha interesado este post, no olvides dejarnos tus comentarios. También apreciamos que los compartas con tus amigos y contactos en las redes sociales. Muchas gracias.

Me gusta:

Me gusta Cargando...

Share

Cuando se trata de valores, el cambio en las organizaciones continúa siendo una quimera si estos valores chocan o son contrarios a los que imperan y llueven continuamente desde las nubes de nuestra cultura social, filtrándose por las junturas e intersticios de nuestras organizaciones y sumándose al torrente de nuestras culturas organizativas.

Cuando se trata de valores, el cambio en las organizaciones continúa siendo una quimera si estos valores chocan o son contrarios a los que imperan y llueven continuamente desde las nubes de nuestra cultura social, filtrándose por las junturas e intersticios de nuestras organizaciones y sumándose al torrente de nuestras culturas organizativas.

Los líderes de hoy y del mañana, como arquitectos sociales, hemos de ser capaces de seleccionar los valores que deseamos mantener y preservar, y descartar aquellos que son prescindibles, dejando espacio para las capacidades necesarias para afrontar el futuro con éxito. Además, los líderes de la Era de la Colaboración deben mantener a su comunidad en una zona productiva de desequilibrio haciendo las preguntas incómodas, tomando las decisiones difíciles y gestionando los conflictos inevitables, las pérdidas y la confusión asociadas a los cambios; en definitiva, deben conseguir que las perturbaciones que puedan afectan a los trabajadores sean productivas en lugar de destructivas.

Los líderes de hoy y del mañana, como arquitectos sociales, hemos de ser capaces de seleccionar los valores que deseamos mantener y preservar, y descartar aquellos que son prescindibles, dejando espacio para las capacidades necesarias para afrontar el futuro con éxito. Además, los líderes de la Era de la Colaboración deben mantener a su comunidad en una zona productiva de desequilibrio haciendo las preguntas incómodas, tomando las decisiones difíciles y gestionando los conflictos inevitables, las pérdidas y la confusión asociadas a los cambios; en definitiva, deben conseguir que las perturbaciones que puedan afectan a los trabajadores sean productivas en lugar de destructivas.