Por Verónica Pérez

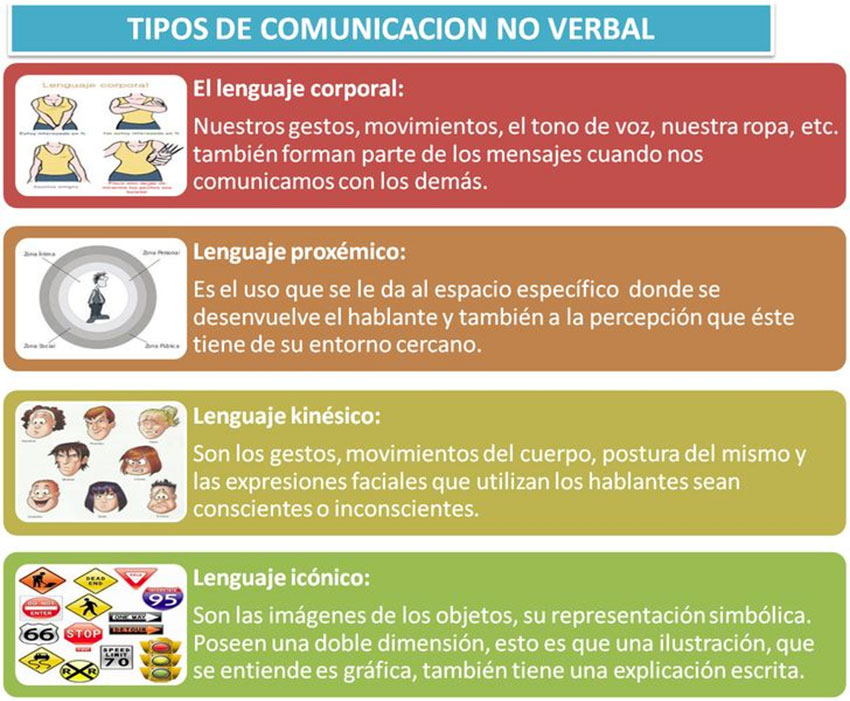

En el día a día podemos tener infinidad de problemas con las personas que nos rodean que guardan relación con el estilo de comunicación que utilizamos. La manera en que transmitimos un mensaje o cómo nos dirigimos a un cliente puede llegar a tener un gran impacto dependiendo.

La empatía y la asertividad son dos recursos que podemos usar en nuestro favor y que nos proporcionará buenos resultados ya que toma como base el respeto por uno mismo y el respeto hacia los demás.

Por una lado, la asertividad es la forma en la que una persona expresa una información hacia la otra, de una manera clara y pausada. Se trata de transmitir un mensaje respetando los derechos de nuestro cliente, entablando una conversación desde un punto de vista colaborativo, es decir, una conversación en la que el receptor de la información también participa dando a conocer su opinión para que esta sea respetada.

Ser asertivo es una habilidad comunicativa porque facilita saber decir “no” a nuestro interlocutor, ante los mensajes que no compartimos, sin tener que llegar a un conflicto con él.

A continuación, puedes ver un vídeo explicativo sobre la asertividad en el diálogo:

Por otro lado, la empatía es el acto de escuchar de manera activa. Esto implica captar la totalidad del mensaje de la persona que nos habla, a la vez que intentamos interpretar la información desde el punto de vista de esta.

Esto no significa que tengamos que compartir la opinión del interlocutor, sino comprender y respetar lo que nos dice y por qué nos lo dice.

La combinación de asertividad y empatía da como resultado un clima propicio donde dos interlocutores pueden llegar a un acuerdo tras haber escuchado y comprendido el mensaje de cada uno.

Beneficios de una comunicación asertiva y empática

Ser asertivos y empáticos tiene muchas cualidades que podemos poner en práctica cuando nos comunicamos con nuestro cliente, pero también cuando hablamos nuestros amigos y familia.

- Transmite buen comportamiento y sensación al cliente cuando expresamos nuestras opiniones lo que hace que se muestre cooperativo nos comunique sus propios pensamientos, dudas u opiniones.

- Genera una percepción de respeto y credibilidad ante las indicaciones que vamos a dar al cliente con el que nos comuniquemos.

- Es la mejor forma para dirigirnos a un cliente porque podemos expresar lo que queremos decir sin que el otro interlocutor se sienta agredido.

- El mensaje es asumido con más facilidad y de forma más clara y precisa, sin que nadie pueda sentirse evaluado o amenazado.

Cómo alcanzar una comunicación asertiva y empática

Para evitar el desarrollo de barreras psicológicas en la comunicación debido a la falta de asertividad y empatía, podemos tomar como referencia las siguientes pautas:

- Respuestas mínimas

A menudo, cuando estamos en una conversación no sabemos cómo continuar la misma, o cómo dar a entender a nuestro interlocutor que queremos continuar escuchándolo. Para ello, es bueno optar por respuestas cortas como “Mmm…, Sí”, “Entiendo…”, “Ya veo…”.

- Reflejo de los sentimientos

En algunas ocasiones, cuando conversamos con alguien no transmitimos cómo nos sentimos, peor tampoco captamos cómo pueden sentirse los demás. Esto se debe a que normalmente informamos de acciones y no de sentimientos.

Para evitar que alguien pueda sentirse ofendido o incómodo, tenemos que indicar al interlocutor que nos damos cuenta de lo que siente. Es decir, si se muestra enfadado, confuso, o cansado, debemos de indicar que somos conscientes de ello. Por ejemplo, si el cliente comunica: “Me siento confundido, no veo lo que quiere decir esto”, es más efectivo responder con: “Por lo que me dice, se encuentra confundido porque esto puede resultar…”.

- Solicitud de aclaraciones

Cuando tengamos dudas sobre lo que un interlocutor nos dice, siempre es preferible que pidamos aclaraciones de aquellas palabras o expresiones que no comprendemos, ya que ayudará a desarrollar un punto común entre ambos.

- Repetición de palabras o frases claves

Es bueno intentar captar las palabras o frases claves de lo que nos cuenta el cliente para poder identificar sus necesidades o preocupaciones. Por ejemplo, si nos comentan “No quiero hacer esto ahora porque tardará mucho y necesito tiempo para sacarlo adelante”.

En este caso sería útil captar la frase clave “necesito tiempo” que nos informa de la necesidad real del cliente y su mayor preocupación.

- Preguntas o afirmaciones con respuesta abierta

Cuando hablamos con nuestro cliente es bueno formular preguntas o afirmaciones que siempre tengan una respuesta abierta, ya que propicia continuar la conversación. Por ejemplo, resulta útil comentar: “me iba a decir que…” o “¿le gustaría comentarme algo más sobre ello?”.Ahora está en tu mano aplicar la asertividad y la empatía como estrategia para obtener una comunicación eficaz.

Publicado en Metrópolis Comunicación. Post original aquí.

Si te ha interesado este post, no olvides dejarnos tus comentarios. También apreciamos que los compartas con tus amigos y contactos en las redes sociales. Muchas gracias.

Cada vez que nos acercamos a las personas esperamos atención y comprensión, dando por hecho que seremos tratados con delicadeza y respeto. Pero, ¿cuántas veces procuramos tratar a los demás de la misma forma?

Cada vez que nos acercamos a las personas esperamos atención y comprensión, dando por hecho que seremos tratados con delicadeza y respeto. Pero, ¿cuántas veces procuramos tratar a los demás de la misma forma?