por Pau Forner Navarro

La asertividad. Todo el mundo sabe lo que es pero en el fondo nadie la practica, ¿me equivoco?

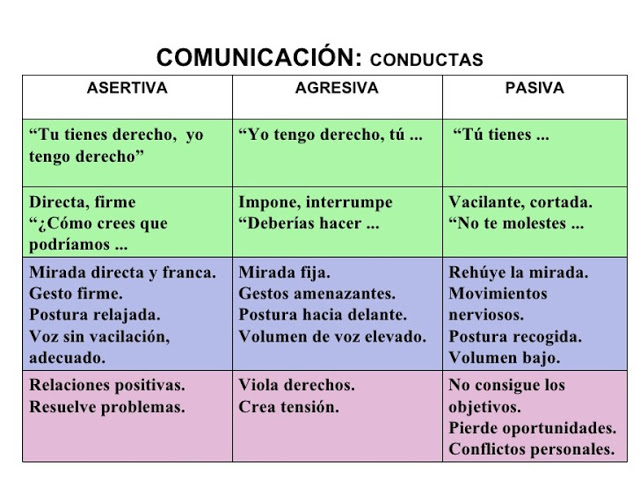

Probablemente hayas leído lo mismo que yo. Que es una actitud y una forma de comunicar donde defiendes tus derechos con firmeza. Y seguramente también conozcas sus beneficios: si eres asertivo sentirás que respetan tus convicciones y opiniones, y eso puede ser un gran apoyo para tu autoestima.

Sin embargo, lo habitual es que frente las exigencias de los demás terminemos respondiendo con pasividad. Hasta que a veces un cúmulo de circunstancias provoca que no podamos aguantar más y estallemos.

Lógicamente eso puede tener efectos secundarios bastante indeseables.

Desgraciadamente esta es la única información que encontrarás en la mayoría de artículos sobre asertividad que corren por ahí. Te recuerdan la importancia de ser asertivo y luego te animan a salir ahí fuera y luchar por tus derechos sin más herramientas que tu voluntad.

«¡Defiende lo que piensas!» «¡Empieza a decir que no!» «¡Exige que te respeten!»

Esto no suele dar buenos resultados. Si en un arrebato de asertividad le dices a un amigo que no piensas volver a dejarle dinero o le recuerdas a tu jefe que es un déspota, lo más probable es que termines ganándote muchos enemigos. Y por eso regresas a la seguridad de la pasividad.

Entonces, ¿existe alguna forma correcta de usar la asertividad? ¿Es posible conseguir que te respeten pero a la vez empaticen contigo?

Sí. Y la clave la tienen tus sentimientos y necesidades.

¿Qué es realmente la comunicación asertiva?

La comunicación asertiva no solo te ayudará a defender lo que crees justo para ti. Como aprenderás hoy, también es capaz de mejorar la calidad de todas tus relaciones.

El principal obstáculo de la asertividad viene de lejos. Durante siglos la sociedad nos ha estado enseñando una forma de comunicarnos que provoca conflictos y malestar, a esconder nuestros sentimientos (¿recuerdas cuántas veces tus padres te dijeron que no llorases cuando eras pequeño?) y a fingir delante de los demás.

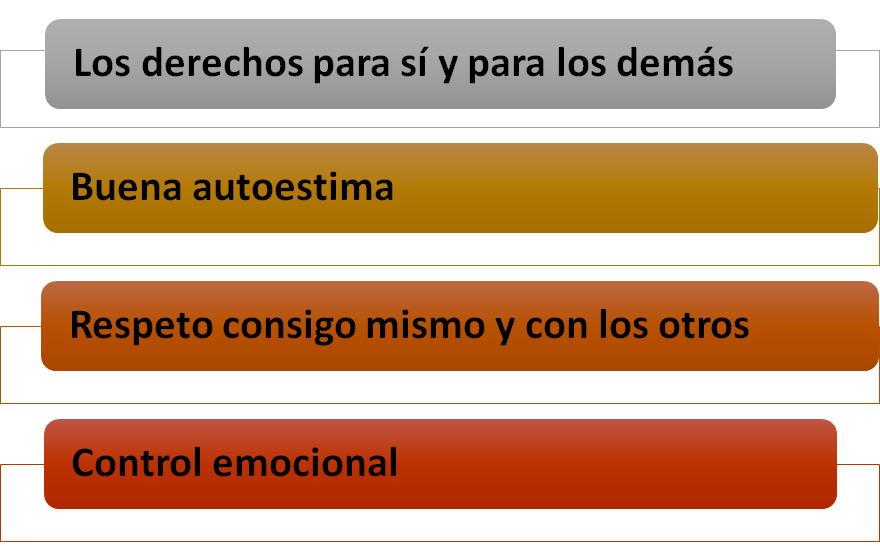

La asertividad no es simplemente decir lo que piensas. Significa comprender tus necesidades, hacerte responsable de tus emociones y en última instancia conectar con los demás.

Pero esto exige un cambio radical en tu forma de pensar y expresarte.

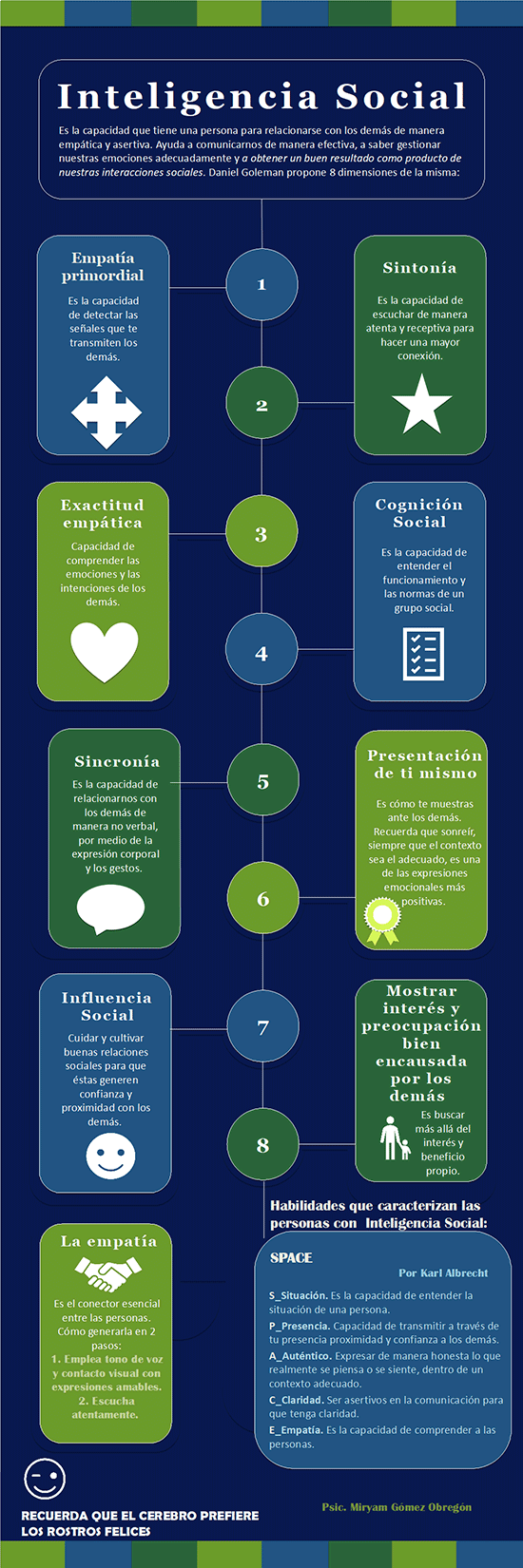

La comunicación asertiva (o no violenta, como el Dr. Marshall Rosenberg la bautizó), parte de un principio fundamental de la empatía: detrás de cada uno de nuestros actos hay una necesidad no satisfecha.

Si te centras en comprender tus necesidades y las de los demás, y no en ganar las discusiones, tu forma de relacionarte cambiará totalmente. Porque en el fondo nuestras necesidades como seres humanos son muy parecidas, y eso te permitirá crear vínculos emocionales.

Cómo comunicarte asertivamente

¡Pero vayamos al grano! La verdadera comunicación asertiva, la que acerca posturas y te permite expresarte con la certeza de que no vas a herir a nadie, se basa en la siguiente fórmula:

- Observar los hechos sin juzgar

- Responsabilizarte de tus sentimientos

- Encontrar tus necesidades no cubiertas

- Hacer una petición concreta que respete las necesidades de las personas

Esta comunicación es empatía pura. Una vez empieces a usarla no solo te parecerá natural expresar tus necesidades, sino que enterrarás tu papel de víctima al responsabilizarte por fin de tus emociones.

Pero antes un aviso: esta forma de asertividad no tiene como objetivo convencer a los demás o imponer tus deseos (aunque son efectos secundarios habituales). La meta es que lograr que comprendan plenamente tus necesidades y emociones.

Por eso se centra en expresar sentimientos y necesidades, en lugar de críticas o juicios morales.

1. Observa y comunica los hechos sin juzgar

La base de la asertividad es separar tus observaciones de tus evaluaciones.

Para ello debes describir lo que ha ocurrido sin emitir ningún juicio o interpretación, simplemente explicando de la forma más objetiva que puedas lo que has observado.

Si no lo haces así y tu interlocutor percibe que estás emitiendo un juicio sobre lo que es bueno o es malo, va a dejar de escucharte desde el primer segundo.

Imagínate que llevas veinte minutos haciendo cola para comprar unas entradas para el cine. Te descuidas un momento para mirar el móvil y a la que vuelves a levantar la vista ves que hay una persona delante de ti que antes no estaba.

Si le dices “Es usted un maleducado, ¡se ha colado!” probablemente esa persona se defienda, porque en su realidad interna nadie se considera grosero. Pero si le dices “Disculpe, antes usted no estaba delante de mí” es más probable que reconozca la situación.

Sí, quizás niegue tu observación, pero entenderás por qué lo hace y cómo lidiar con eso más abajo.

Lo importante es que describiendo lo que has observado sin añadir ninguna evaluación personal aumentarás las probabilidades de que te escuchen, evitando que se pongan a la defensiva de inmediato.

Transformar tus interpretaciones en simples observaciones te ayudará a responsabilizarte de tus reacciones tomando tus necesidades como el origen de tus sentimientos en lugar de culpabilizar a los demás.

Porque, como dijo en su momento el filósofo Krishnamurti, observar sin juzgar es la forma más elevada de inteligencia humana.

2. Identifica y expresa tus sentimientos

Si el primer paso de la comunicación asertiva es observar sin juzgar, el segundo es expresar tus sentimientos. Esto es muy importante por una razón: porque tus sentimientos son la única realidad que no admite discusión.

Para demostrártelo, antes debo hablarte del Camino a la Acción.

El Camino a la Acción es el proceso mental a través del cual:

- Recibes una información

- La mezclas con tus conocimientos y necesidades para transformarla en pensamientos

- Esos pensamientos te causan sentimientos

- Actúas en función de esos sentimientos

De esas 3 etapas que preceden tus actos (información, pensamientos, sentimientos) ¿cuál dirías que es la única realidad indiscutible?

¿Puede ser la información que recibes?

No. La información que recibes puede ser incompleta o simplemente contener cosas que no puedes percibir. Si vas conduciendo y un coche se sitúa en tu ángulo muerto no lo verás, pero el vehículo seguirá estando ahí.

Vale, la información que observas NO tiene por qué ser la realidad. ¿Y tus pensamientos?

Imagínate que has quedado para una primera cita después de conocerle por internet. Esperas 10, 20 y hasta 40 minutos hasta que decides llamar. Y tiene el móvil desconectado.

¿Qué pensarías? Probablemente que te ha plantado, especialmente si te ha ocurrido antes.

Pero ¿y si resulta de camino se le ha estropeado el móvil y además se ha equivocado de calle y ha terminado en la otra punta de la ciudad?

¿Improbable? Bueno, a mí me ha ocurrido.

Así pues, tus pensamientos NO tienen porque ser la realidad.

Lo único que es real e indiscutible son tus sentimientos. Aunque la información que recibas sea incorrecta y lo que pienses esté equivocado, lo que seguro que es cierto es lo que eso te hace sentir.

Si te sientes triste, ¿alguien puede convencerte de que estás alegre? No, tu tristeza es real.

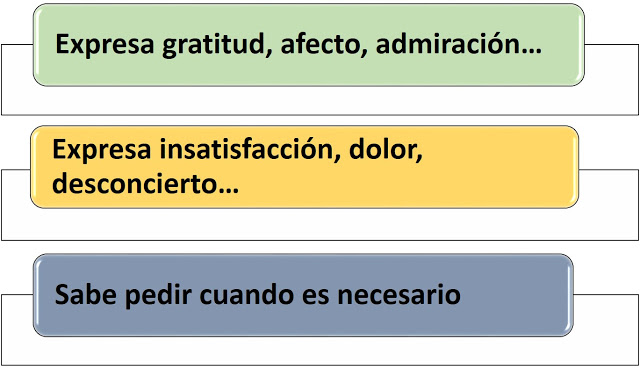

Las situaciones y los actos de las personas nos provocan emociones, y solo comunicándolas conseguiremos expresar nuestra realidad más interna. Porque aunque sean negativas, se ha demostrado científicamente que es una de las formas más eficaces de generar empatía, la base de la asertividad.

El problema es que no estamos acostumbradas a identificar nuestros sentimientos porque nos centramos en juzgar qué hacen mal los otros. Lo más habitual es decir “mi pareja no me entiende” cuando lo que correspondería es “no me siento comprendido por mi pareja”.

La clave es centrarte en describir tus sensaciones internas en lugar de explicar tus pensamientos o interpretaciones de los actos de los demás.

Por ejemplo: “Me siento solo” describe una experiencia emocional tuya, mientras que “Siento que no me quieres” es una interpretación de los sentimientos de la otra persona, y como tal puede estar equivocada.

Evita dar a entender que hay algo incorrecto en el otro. Solo así conseguirás que empaticen contigo y empiecen a respetar tus necesidades.

3. Encuentra tu necesidad no satisfecha

El tercer paso consiste en encontrar y expresar tus necesidades reales. Es el paso más difícil, pero también la llave de la comunicación asertiva.

Primero debes tener claro que tus sentimientos no aparecen por arte de magia. Tampoco los provocan los actos de los demás: los crean tus necesidades. Te sientes bien cuando tus necesidades están satisfechas, y mal cuando no lo están.

Por ejemplo, si te sientes solo es porque necesitas recibir más afecto y cariño. Si te enfadas cuando alguien se apropia de tus méritos en el trabajo, es que necesitas sentirte reconocido.

Las necesidades representan la parte más profunda de nuestra humanidad, por eso todos compartimos las mismas. Existen muchas clasificaciones, pero yo las separo en las siguientes:

Las necesidades vitales (comer, dormir) suelen estar siempre cubiertas, pero a las otras (seguridad, identidad, aprecio, libertad, comprensión y diversión) les darás más o menos importancia según la situación y momento en que estés.

Pero todo el mundo comparte las mismas necesidades. Todos necesitamos sentirnos apreciados, seguros o comprendidos. Por eso es más fácil conectar con la gente cuando las expresas, porque saben a lo que te refieres.

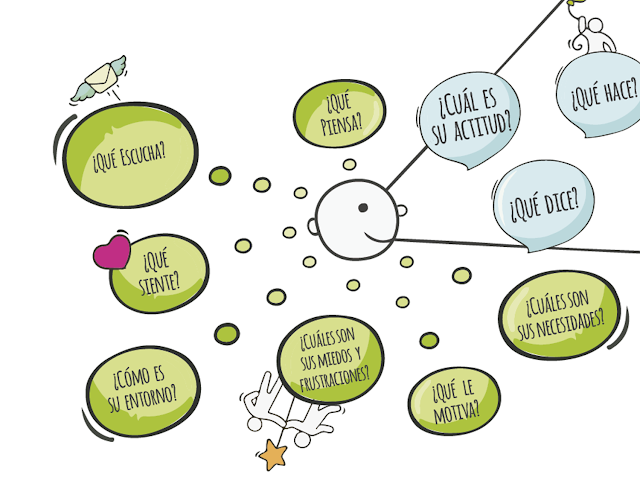

Y esto nos lleva a otra de las claves principales de la relaciones personales. Cuando no entiendas los motivos de alguien para hacer o decir algo, para enfadarse o deprimirse, pregúntate qué necesidad no cubierta puede haber detrás. O mejor aún, pregúntale qué necesita realmente.

Quizás ahora estés pensando que mostrar tus necesidades te hará vulnerable. Pero la realidad es todo lo contrario. Te ayuda a empatizar con los demás porque estarás hablando en un lenguaje universal, y eso provoca que también sientan la necesidad de abrirse tal y como quedó demostrado en este estudio.

Nuestras necesidades son el motor de nuestro comportamiento, y las críticas que la gente emite son el reflejo de que no las ha satisfecho. Si alguien te dice “Es que nunca me escuchas” lo que quiere comunicar realmente es que su necesidad de comprensión no está cubierta. Si tu pareja te recrimina que te importa más tu trabajo que ella, lo que en realidad te está diciendo es que necesita más afecto.

Esta es la fase más difícil de la comunicación asertiva porque no estamos educados para identificar y expresar nuestras necesidades, sino para juzgar a los demás cuando no las respetan. Pero es imprescindible para alcanzar el paso final.

4. Haz una petición activa y concreta

Llegamos a la última etapa de la asertividad. Consiste en expresar claramente lo que quieres o esperas de los demás.

Identifica qué comportamiento lograría satisfacer tu necesidad no cubierta, y exprésalo con detalle para que la otra persona pueda decidir si quiere ayudarte a cubrirla.

Lo mejor de todo es que al haber expuesto previamente tu necesidad no cubierta en el paso 3 habrás creado una conexión empática y estará más dispuesta a decirte que sí.

¡Pero cuidado! Habitualmente cometemos dos errores al hacer peticiones:

- Decir lo que no queremos en lugar de lo que sí queremos

- Concretar poco y dejarlas abiertas a la interpretación de los demás,

Un ejemplo:

Decir “No me grites” a alguien no le muestra el camino a seguir a partir de ahora. Tú lo que quieres decirle es “Trátame con respeto”, ¿verdad?

Vale, “Trátame con respeto” es mejor porque expresa lo que sí quieres, pero tiene otro problema: es demasiado vago y no concreta nada. En cambio “¿Te importaría dejarme terminar de hablar y bajar la voz conmigo?” sí que expresa específicamente lo que quieres.

Otro ejemplo:

“No me gusta que llegues tarde” no es ni concreto ni comunica la acción que esperas de alguien. “Me gustaría que fueras puntual” expresa tu deseo, pero tampoco lo especifica. Sin embargo “¿Cómo crees que puedo conseguir qué llegues 5 minutos antes a las reuniones?” sí que informa exactamente del siguiente paso que esperas en esa persona.

Céntrate en lo que quieres y sé lo más específico posible. Convierte tus peticiones en acciones concretas que los demás puedan realizar. Cuanto más claro seas, más probabilidades tendrás de que satisfagan tus necesidades.

Por último, cuando hagas una petición, asegúrate de que en ningún momento se convierte en una exigencia. De lo contrario no estarás empatizando con la otra persona, sino demostrándole que antepones tus necesidades a las suyas.

Cuando alguien percibe que no vas a reaccionar mal responda lo que responda, generarás confianza, se sentirá más libre y las probabilidades de que acepte se multiplicarán por dos. Está demostrado científicamente.

También es importante realizar tus peticiones en forma de pregunta, porque así demostrarás que respetas sus necesidades. Tal y como avala este estudio, preguntar es más convincente que pedir.

Cuando a pesar de todo esto te encuentres con un no, habitualmente significará que tu petición supone un sacrificio demasiado grande en las necesidades de la otra persona. Entonces deberás continuar dialogando para encontrar nuevas posibilidades que os permitan satisfacer las necesidades de ambos.

Ejemplos de comunicación asertiva

Si unimos las 4 etapas de la comunicación asertiva quedaría algo así:

- Observación: Cuando veo/oigo [tu observación]

- Sentimiento: Siento que [tu sentimiento]

- Necesitad: Porque necesito [tu necesidad no satisfecha ]

- Petición: ¿Podrías/Te importaría hacer [algo concreto]?

Imagínate que quieres pedirle a un compañero de trabajo que deje de presentar los proyectos en equipo como si él fuera el único responsable.

Sí, un día puedes perder la paciencia y decirle “¡Estoy harto de que nunca me reconozcas nada!”.

O también puedes usar este esquema asertivo y decir:

Las dos últimas veces que has presentado el proyecto no has mencionado mis aportaciones (tu observación) y eso me desconcierta (tu sentimiento) porque me gustaría que se reconociera mi trabajo (tu necesidad). ¿Te importaría mencionar de qué forma yo también he colaborado la próxima vez que lo presentes? (tu petición)

Ahora supón que tu pareja se pasa varias horas al día viendo series en la televisión y lleváis meses sin hacer algo juntos.

Puedes decirle: “Está claro que ya no te importo porque nunca salimos juntos”

O usar la comunicación asertiva y decirlo así:

Llevamos varios meses sin salir a hacer algo juntos (la observación) y eso me entristece (tu sentimiento) porque me gustaría sentir que me quieres (tu necesidad). ¿Podemos salir este sábado a cenar a nuestro restaurante favorito? (tu petición)

A menudo no será necesario que menciones todos los componentes del proceso porque ya quedarán claros, pero al principio es buena idea que te acostumbres para no dar pie a otras interpretaciones.

¿Para qué te servirá la comunicación asertiva?

El alma de la comunicación asertiva es la empatía, tu habilidad de conectar con tus propias necesidades y las de los demás para encontrar puntos de colaboración. Y eso es tremendamente reconfortante.

Esto te permitirá:

- Sentirte con el derecho a hacer peticiones que antes evitabas por miedo a molestar o perder amigos

- Comprender mejor tus sentimientos y necesidades, algo fundamental para tu autoestima

- Dejar de sentirte atacado y entender que cuando alguien está enfadado es porque no ha podido satisfacer alguna de sus necesidades

- Abrir el camino a colaborar para encontrar soluciones conjuntas

- Profundizar en las conversaciones cuando los demás expongan sus necesidades

- Sentirte más seguro mostrando tus sentimientos y vulnerabilidad

La comunicación asertiva no es solo una forma de defender tus derechos o decir que no. Es una nueva manera de relacionarte con las personas que te rodean y, me atrevería a decir, de contribuir a la vida.

Empieza a practicarla y comprobarás su poder para conectar personas. Yo ya lo hice y cambió mis relaciones.

Publicado en Habilidad Social. Post original aquí.

Si te ha interesado este post, no olvides dejarnos tus comentarios. También apreciamos que los compartas con tus amigos y contactos en las redes sociales. Muchas gracias.

Me gusta:

Me gusta Cargando...

Share