Por Isabel Carrasco González

Ayelet Fishbach en “Get it done. Surprising lessons from the art of motivation”, que estamos comentando, plantea que los dilemas en los que interviene el autocontrol se pueden considerar entre los conflictos más importantes relacionados con las metas. Implican tener que elegir entre lo que creemos debemos hacer y lo que, en cambio, queremos hacer. Por ejemplo, necesitamos ir a trabajar pero nos sentimos tentados a quedarnos en la cama un rato más. Ejercitar el autocontrol resulta duro porque deseos momentáneos (como querer dormir más) pueden ser al menos tan importantes como nuestras metas dominantes y pueden conducirnos en la dirección opuesta a éstas.

Según Wilhem Hoffmann y sus colaboradores sentimos algún tipo de deseo al menos la mitad del tiempo en que estamos despiertos y aproximadamente la mitad de ellos entran en conflicto con nuestras metas (no comer o beber, mantenernos despiertos, etc).

No todos los conflictos complicados relacionados con las metas requieren autocontrol. Por ejemplo escoger entre distintas carreras o decidir si nos casamos con nuestra pareja pueden ser decisiones difíciles pero no necesitan que mostremos autocontrol. Una decisión va a implicar autocontrol si podemos considerar claramente que una opción es la correcta y otra como una tentación. Un problema no tiene relación con el autocontrol cuando no está claro que una opción es una tentación.

Cuando el autocontrol está implicado en nuestros conflictos relacionados con nuestras metas es importante tener en cuenta el tipo de meta que estamos persiguiendo. Cuando perseguimos una meta de acercamiento que implica una acción el autocontrol nos ayuda a perseverar y a seguir adelante cuando nos empujan hacia atrás. Por ejemplo podemos seguir trabajando cuando nos sentimos tentados de abandonar. En el caso de metas de evitación ejercer el autocontrol nos ayuda a renunciar a la tentación. Podemos, por ejemplo, rechazar una copa de vino porque esta posibilidad tentadora no se alinea con nuestras metas más importantes,

Como sociedad llevamos mucho tiempo pensando en el autocontrol. Los dilemas relacionados con el mismo están presentes regularmente en la mitología antigua. Por ejemplo aunque Adán y Eva disponían de comida en abundancia en el paraíso cedieron a la tentación de comer la única fruta prohibida o el mito de Ulises con las sirenas nos habla de otra historia de autocontrol. Éste deseaba escuchar el canto de las sirenas sin que el hacerlo le condujese a la muerte, por lo que taponó los oídos de sus marineros con cera de abejas y él se ató al mástil de forma que no pudiese soltarse, con lo que no tenía la opción de seguir a las sirenas. Con un poco de autocontrol al principio eliminó la necesidad de autocontrol más tarde. A esta estrategia de autocontrol se la conoce como de pre-compromiso.

En tiempos recientes el autocontrol se ha asociado con logros académicos, ahorros económicos y con la capacidad de mantener una relación. Denise de Ridder y sus colaboradores han analizado los resultados de más de 100 estudios sobre el tema y han encontrado que las personas que manifiestan tener un fuerte autocontrol también manifiestan ser más felices y tener más amor en sus vidas. Por el contrario la falta de autocontrol estaba asociada con bajo compromiso en las relaciones, abuso de alcohol, comer compulsivamente y acciones criminales.

Estos estudios puede parecer que defienden la idea de que algunas personas nacen con una voluntad de hierro cuando la realidad es que todos nacemos con poca habilidad para controlarnos a nosotros mismos, vamos desarrollando el autocontrol al ir creciendo. La tasa de crecimiento del autocontrol tiene importancia. En un estudio longitudinal realizado por Mathias Allemand, Veronika Job y Daniel Mroczek se examinó la relación del desarrollo de autocontrol entre los 12 y 16 años y diversos resultados en la vida de los participantes a los 35 años. Como parte del estudio adolescentes alemanes valoraban su habilidad para ejercer autocontrol una vez al año. Calificaban su acuerdo con afirmaciones como “Con frecuencia empiezo a hacer cosas nuevas pero no logro terminarlas”, “Creo que tengo una voluntad débil” o “Con frecuencia me rindo ante la primera señal de dificultad”. Rechazar estas afirmaciones se consideraba un signo de alto autocontrol. 23 años después aquellos que desarrollaron la capacidad de autocontrol a un mayor nivel (mostrando un mayor autocontrol a los 16 años que a los 12 años) manifestaban que tenían mejores relaciones personales y estaban más comprometidos con su trabajo.

El autocontrol se vuelve más fácil al ir creciendo, ya que las regiones del cerebro responsables del autocontrol y las conexiones entre ellas necesitan años para madurar completamente, lo que puede explicar por qué los adolescentes tienden a ser más impulsivos.

Hasta en el caso de los adultos frecuentemente es muy difícil ejercer el autocontrol. Para lograrlo tenemos que dominar dos pasos en el proceso de autocontrol:

1.- DETECTAR LAS TENTACIONES

Consiste en darnos cuenta de que no debemos hacer algo aunque queramos hacerlo o que debemos hacer algo aunque no queramos hacerlo. Detectar la tentación es importante porque la mayoría no se manifiestan explícitamente y tienen un impacto insignificante si caemos en ellas con moderación. Por ejemplo beber una cerveza no nos convierte en alcohólicos. Con moderación pueden resultar comportamientos inocuos y aceptables. El problema surge con la acumulación.

Algunos conflictos relacionados con el autocontrol son aparentes inmediatamente. Por ejemplo si somos alérgicos a los cacahuetes sabemos que las deliciosas galletas con cacahuetes que acaba de traer nuestro compañero de trabajo nos van a sentar mal, por lo que es fácil detectar que nos tenemos que mantener alejados de ellas. Pero si hemos decidido no comer menos dulces esa bandeja de galletas no va a hacer que levantemos la bandera roja y más que considerar a esas galletas como una tentación podemos pensar que son una indulgencia o gratificación que solo se va a producir en esa ocasión. Una sola galleta no va a tener mucha repercusión sobre nuestro consumo de azúcar y si todos las están disfrutando también podemos hacerlo nosotros.

Las violaciones éticas, como el caso de los deportistas que consumen sustancias para aumentar su rendimiento, también son difíciles de detectar. Muchas de nuestras violaciones éticas cotidianas solo pueden ser identificadas como tentaciones cuando las contemplamos a través de la óptica de dilemas éticos. Si por ejemplo hemos omitido información importante sobre nuestro curriculum en una entrevista de trabajo (como no mencionar determinados datos para no tener que explicar el tiempo que hemos estado en el paro o las razones) o hemos pirateado software normalmente no vamos a haber considerado a estas acciones como tentaciones, sino como acciones normales ya que “todo el mundo lo hace”.

Para identificar un conflicto de autocontrol se tienen que dar al menos una de estas dos situaciones en relación al comportamiento a considerar:

a).- El comportamiento está minando una meta más importante

La habilidad de las decisiones que pensamos que tomamos una sola vez para encubrir el posible impacto sobre nuestras metas es la razón, por ejemplo por la que muchos fumadores prefieren comprar cajetillas de tabaco una a una en lugar de un cartón con diez paquetes. Al ser el coste de una sola tentación nimio es fácil descartar el daño. Para identificar la tentación deberíamos multiplicar mentalmente el impacto de nuestras acciones antes de tomar una decisión. Por ejemplo antes de llenar nuestra copa de vino podemos pensar en el impacto en la salud que puede tener cada día que bebamos de más en el presente año.

También puede resultarnos más sencillo detectar un dilema de autocontrol si tomamos una decisión que va a afectar a múltiples ocasiones. Por ejemplo si decidimos con antelación cuál va a ser nuestra comida durante un mes, probablemente decidiremos seleccionar alimentos más sanos que si tomamos la decisión diariamente antes de la comida.

Pero aunque esta forma de pensar pueda ser positiva debemos estar atentos para no caer en determinadas trampas, como el pretender utilizar las virtudes del mañana para justificar los vicios de hoy. Caemos en esta trampa siempre que nos prometemos empezar a ahorrar el mes próximo, a estudiar el lunes o comenzar nuestra dieta mañana. En estos casos el riesgo es tratar de equilibrar las metas y las tentaciones en la forma de “tentación hoy y metas mañana”. Mañana es siempre el futuro y no se va a convertir en el hoy. Cuando nos preocupe caer en la tentación es mejor que prioricemos las metas que buscar un compromiso entre metas y tentaciones.

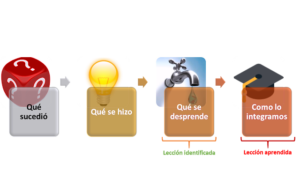

Una forma de ayudar a detectar momentos en los que los fallos en el autocontrol pueden convertirse en nuestra perdición es pensar hacia el futuro. Dónde estaremos dentro de diez o quince años por ejemplo y cómo habrá influido en él lo que estamos haciendo ahora. Recordarnos el futuro deseado nos mostrará el efecto multiplicador de las pequeñas tentaciones que no estamos evitando ahora.

b).- El comportamiento está minando nuestra identidad

Las acciones que conforman nuestra identidad son importantes para nosotros. Son aquellas que describen quién somos e influyen en cómo nos vemos nosotros mismos y cómo nos ven los demás. Por ejemplo asistir a un club de lectura mensualmente describe mejor nuestra identidad como lector que comentar a un vecino el libro que acabamos de leer o hacer un desayuno sano diariamente capta nuestra atención y por lo tanto tiene importancia para nuestra identidad como “persona sana”.

En el caso de las acciones que definen la identidad es relativamente fácil detectar situaciones de conflicto de autocontrol. Cuando una elección determinada va a impactar en la forma en la que nos definimos a nosotros mismos, prestamos atención para apartarnos de las tentaciones.

2.- LUCHAR CONTRA LAS TENTACIONES

Identificar un problema de autocontrol es el primer paso, ya que una vez conocido es la hora de ejercer el autocontrol.

Para ello se utilizan estrategias de autocontrol que operan incrementando nuestra motivación para adherirnos a la meta y para disminuir la motivación para ceder a la tentación. El resultado de ejercitar el autocontrol es que dos fuerzas opuestas con similar poder motivador en su inicio (una meta y una tentación) , se separan reforzándose la motivación para adherirse a la meta, superando a la motivación para caer en la tentación.

Cuando la tentación es menor ejercemos menos autocontrol que cuando pensamos que nos va a costar mucho resistirnos. Por ejemplo puede no preocuparnos mucho la tentación de beber muchas mimosas en un brunch pero si preocuparnos más de que nos sintamos tentados a beber mucho en una cena, por lo que ejerceremos más autocontrol en esta última que en el brunch.

Por tanto es importante que juzguemos correctamente la fortaleza de las tentaciones a las que estamos sometidos. Si están bien calibradas estaremos preparados para luchar contra las tentaciones.

La mayor parte de las estrategias que podemos utilizar se pueden englobar en dos categorías distintas:

a).- Estrategias que modifican la situación

Entre ellas tenemos las de precompromiso que implican eliminar la tentación antes de que podamos ser tentados, como por ejemplo eliminar determinados alimentos de nuestra casa o contactos de determinadas personas.

Otra estrategia consiste en concedernos recompensas por resistir las tentaciones y castigos por no hacerlo.

b).- Estrategias que modifican cómo interpretamos la situación

Estas estrategias cambian la forma en la que las personas enfocan mentalmente la situación, en lugar de modificar la situación. Por ejemplo si anticipamos un conflicto de autocontrol una forma de fortalecernos contra la tentación es recordarnos lo que hace a la meta atractiva y qué es lo que hace que la tentación lo sea menos. Mentalmente potenciamos la meta y devaluamos la tentación. Por ejemplo podemos recordarnos que hacer gimnasia nos hará que nos sintamos bien o que los dulces que ha traído nuestro compañero aunque parezca que tienen buen aspecto pueden ser muy artificiales.

Otra estrategia consiste en distanciarnos mentalmente del dilema del autocontrol. Si, por ejemplo, si nos sentimos tentados a pedir un plato de pasta en una cena con amigos podemos preguntarnos lo que una persona consciente de su salud pediría. También podemos pensar que otra persona es la que tiene el dilema y lo que la aconsejaríamos en ese caso.

Publicado en Hablemos de Liderazgo. Post original aquí.

Si te ha interesado este post, no olvides dejarnos tus comentarios. También apreciamos que los compartas con tus amigos y contactos en las redes sociales. Muchas gracias.

La pandemia trajo una miríada de actitudes, reacciones y conductas de los tipos más diversos. Las respuestas solidarias y las posturas interesadas se superponen y motivan pronósticos que van desde el apocalipsis total de una humanidad que no tiene remedio, hasta futuros que sueñan con un sistema capitalista que se vuelve más humano y compasivo. La nueva información obliga a varias disciplinas a mostrarse útiles y solícitas para producir diagnósticos y sugerir recomendaciones. Son tiempos en los que no solo hay pandemia de virus sino también de ideas, y es normal que en medio del caos y el aislamiento todos tengan algo para decir.

La pandemia trajo una miríada de actitudes, reacciones y conductas de los tipos más diversos. Las respuestas solidarias y las posturas interesadas se superponen y motivan pronósticos que van desde el apocalipsis total de una humanidad que no tiene remedio, hasta futuros que sueñan con un sistema capitalista que se vuelve más humano y compasivo. La nueva información obliga a varias disciplinas a mostrarse útiles y solícitas para producir diagnósticos y sugerir recomendaciones. Son tiempos en los que no solo hay pandemia de virus sino también de ideas, y es normal que en medio del caos y el aislamiento todos tengan algo para decir.