por Gloria Tercero

Para sobrevivir a la pandemia, las Mipymes necesitan diseñar una estrategia enfocada a la rentabilidad.

El Covid-19 ha afectado dramáticamente a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes) de todo el mundo. México no es la excepción. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), México cuenta con más de 4.1 millones Mipymes, siendo la participación más alta la representada por las microempresas, con el 97.9%. Por ello resulta imperativo resguardar la sobrevivencia de este segmento durante la crisis.

Bajo este contexto, la Corporación Financiera Internacional (IFC), miembro del Grupo Banco Mundial, realizó «Cómo sobrevivir hoy para prosperar mañana», un seminario en línea donde se otorgaron consejos para ayudar a las Mipymes a planear la sobrevivencia de sus negocios durante la pandemia y prepararlas para el futuro, invitándolas a dejar de pensar en el caos, entender el presente, visualizar el futuro mediato y construir un plan para la acción realista, creativo y práctico para sobrevivir y reimpulsar el negocio.

Un factor clave que destaca el seminario es saber diferenciar entre los conceptos de ganancia y rentabilidad. La ganancia es el dinero que queda de las ventas luego de que se pagan todos los gastos y costos. Es un indicador de corto plazo. La rentabilidad (ganancia que produce la inversión) es un indicador de largo plazo que se utiliza para saber cuál es la capacidad del negocio de generar y sostener ganancias a partir de sus operaciones durante un determinado periodo.

Para sobrevivir a la pandemia es imperativo no perder de vista la rentabilidad. El aumento de la rentabilidad puede darse a través de tres enfoques:

A) Control o reducción de costos

Esta es la tarea más fácil para maximizar la rentabilidad rápidamente. Pero ¿cómo saber dónde empezar? Dos estrategias son: a) empezar la reducción de los costos más grandes y b) escoger realistamente los costos más fáciles en ser reducidos.

Por «grandes» nos referimos a los costos que tienen mayor peso en el negocio. Se puede empezar por revisar el costo más grande para analizar si hay alguna oportunidad para ahorrar dinero. Por otro lado, para escoger los costos más susceptibles de ser reducidos, se sugiere hacer una lista de los más fáciles de disminuir en cada categoría: por ejemplo, si una póliza de seguro está próxima a renovarse, se puede contactar con la aseguradora y preguntar qué opciones se tienen para reducir ese costo. Asimismo, pueden contactarse con otras compañías para obtener cotizaciones competitivas.Sin embargo, otros costos serán más complicados de disminuir. El pago de alquiler, por ejemplo, puede ser problemático si se tiene un contrato a largo plazo o si no se desea incurrir en costos de mudanza.

¿Qué otras estrategias se pueden implementar? Se sugiere considerar las siguientes:

+Convertir costos fijos a costos variables: Por ejemplo, subcontratar; si no se tiene producción, no se asume ningún costo. De igual forma, negociar mejores condiciones con proveedores y estar seguro de lo que se obtiene encaja con las verdaderas necesidades. Si se paga una comisión fija por el acceso a una bodega o maquinaria se puede cambiar a un modelo de costo basado en el uso de la misma.

+Encontrar alternativas más baratas: Una crisis nos obliga a realizar una investigación de mercado como si adquiriéramos ese costo fijo por primera vez. La pandemia pudo haber alterado los precios del mercado o incluso generar algunas nuevas oportunidades de negocio.

+Vender cosas sin usar o inventario obsoleto: Esto permite reducir el valor del inventario y obtener efectivo adicional. La crisis nos obliga a deshacernos del inventario que resulta obsoleto en tiempos pandémicos.

+Compartir espacios de trabajo con otros: La crisis pone sobre la mesa la opción de compartir espacios de trabajo con el objetivo de reducir costos por alquiler, incluso tomando en cuenta las medidas de distanciamiento físico y de sanidad.

+Postergar compras o rentar provisionalmente: Esto reduce la inversión inicial y genera flexibilidad.

También existen estrategias para optimizar costos variables, los cuales dependen de la producción:

+Vender, no solamente producir:Sin las ventas, los ingresos paran.

+Reducir el plazo de las cuentas por cobrar:Se pueden incrementar los flujos de caja al reducir el plazo en el que reciben dinero de sus clientes.

+Incrementar el plazo de las cuentas por pagar:Se puede mantener efectivo por más tiempo al incrementar el plazo de sus cuentas por pagar.

De igual forma, puede que haya ineficiencias en los negocios, ya sea en términos de recursos o tiempo, las cuales podrían reducirse para controlar mejor los costos. No hay mejor momento para saber si existen ineficiencias en sus negocios que ahora. Por ejemplo: recursos utilizados que no proveen valor agregado; trabajo realizado que no agrega valor; actividades o procesos duplicados o redundantes. Incluso cambios pequeños para reducir ineficiencias pueden acotar errores y ahorrar tiempo y dinero.

Ahora bien, si estas medidas de reducción de costos no permiten que el flujo de caja se mueva lo suficientemente rápido durante la crisis para poder repagar un crédito, el consejo es que se acerquen a sus respectivos asesores de cuentas y exploren opciones. Las instituciones financieras quieren que las Mipymes sean viables como negocio y que paguen sus créditos de manera satisfactoria. Por eso recomendamos contactarlas de manera proactiva.

B) Aumentar las ventas

Esta es la otra cara de la moneda. En tiempos de crisis se debe atender a los clientes a través de la satisfacción de sus necesidades.

+ ¿Sus necesidades son facilidades de compra, facilidades de entrega a domicilio o facilidades de pago? Es fundamental buscar maneras creativas para hacer que los productos o servicios se vendan y lleguen a los clientes y así obtener pagos de manera segura.

+ ¿Desean atender a sus clientes, pero los productos o servicios no están siendo demandados actualmente? Es imperativo adaptar productos y servicios, así como reorganizar al personal para atender nuevas demandas.

+ ¿Se necesita obtener flujo de caja de manera más urgente a través de la venta de productos o servicios? Ofrecer descuentos, promociones, paquetes prepagados o cupones de regalo para aumentar flujos de caja –y darles a los clientes un descanso de los precios normales– es esencial.

La idea fundamental es volverse creativo y atender a los clientes presentes y futuros antes de pensar solamente en obtener una ganancia a corto plazo.

C) Adaptar la estrategia de precios proactivamente

Otra opción para adaptar los negocios durante y después de la pandemia es dándole otra mirada a la estrategia de precios. Cuando llega una crisis, es fácil considerar aumentar los precios a un nivel muy alto para tomar ventaja de la situación, lo que conlleva un alto riesgo reputacional al aprovecharse de los clientes en una época de alta necesidad e incertidumbre. Sea en el corto o largo plazo, el aumento de precios especulativo daña la capacidad de un negocio para alcanzar su visión.

Una estrategia de precios debe ser atractiva y tomar en cuenta aristas como costos, cliente, competencia, características del producto y marca. Los cambios en la economía pueden afectar múltiples factores que, de manera directa o indirecta, impactan a los negocios. Es importante hacer una revisión de las estrategias de precios tanto ahora como después de que la crisis inicial de la pandemia se haya levantado.

Finalmente, recomendamos valorar a fondo todas las opciones brindadas antes de tomar acciones, para que estas se adapten a las realidades de cada negocio y así se hayan considerado todas las alternativas e implicaciones. La maximización de la rentabilidad en el mediano o largo plazos puede implicar un margen menor en el corto con el fin de mantener a flote la empresa. En este escenario, mantener activo al negocio con alguna ganancia sería aceptable en el corto plazo. De lo que se trata es de no arrojar pérdidas y generar ventas que permitan la sobrevivencia del negocio. Tiempos extremos implican medidas extremas. La estrategia hoy no sólo es sobrevivir, sino asegurar la rentabilidad una vez que venzamos al virus.

Contacto:

Gloria Tercero es Oficial de Operaciones para Servicios de Asesoría del Grupo de Instituciones Financieras de IFC en América Latina y el Caribe.*

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.

Publicado en Forbes México. Post original aquí.

Si te ha interesado este post, no olvides dejarnos tus comentarios. También apreciamos que los compartas con tus amigos y contactos en las redes sociales. Muchas gracias.

Me gusta:

Me gusta Cargando...

Share

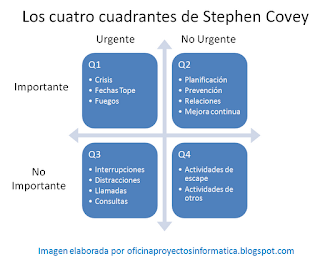

Uno de los principales retos para todo Gerente de Proyecto, especialmente para los recién promovidos que se están iniciando como supervisores, es el poder manejar la cantidad de actividades, cosas por hacer, alertas y asuntos que conlleva un día de trabajo normal para este tipo de trabajo. En este artículo describimos como diferenciando entre asuntos urgentes e importantes se puede hacer una gestión efectiva de los proyectos. También se describen las consecuencias negativas de no hacerlo.

Uno de los principales retos para todo Gerente de Proyecto, especialmente para los recién promovidos que se están iniciando como supervisores, es el poder manejar la cantidad de actividades, cosas por hacer, alertas y asuntos que conlleva un día de trabajo normal para este tipo de trabajo. En este artículo describimos como diferenciando entre asuntos urgentes e importantes se puede hacer una gestión efectiva de los proyectos. También se describen las consecuencias negativas de no hacerlo.

¿Cuántas veces hemos leído esta frase? Parece un axioma, algo evidente en sí mismo, que no se puede cuestionar. Sin embargo, ese es el propósito de este post. Quienes trabajan en la empresa privada están acostumbrados a que la jornada diaria esté rodeada de indicadores,

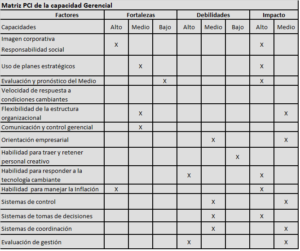

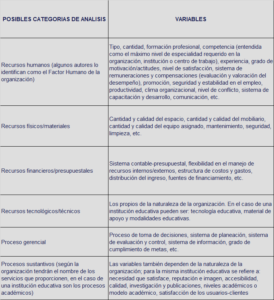

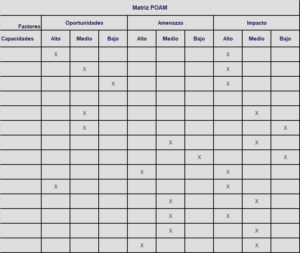

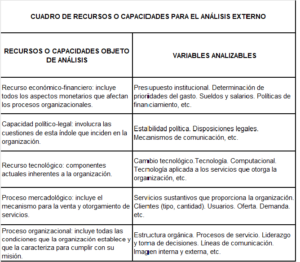

¿Cuántas veces hemos leído esta frase? Parece un axioma, algo evidente en sí mismo, que no se puede cuestionar. Sin embargo, ese es el propósito de este post. Quienes trabajan en la empresa privada están acostumbrados a que la jornada diaria esté rodeada de indicadores,  ¿Que contiene el diagnóstico estratégico?

¿Que contiene el diagnóstico estratégico?