Por Alexis Codina

El poder es un proceso natural en cualquier grupo u organización. Usted necesita saber cómo se adquiere y se ejerce, para entender el comportamiento organizacional. Al aprender cómo funciona, usted será mas capaz de aplicar su conocimiento, para ser un gerente más eficaz- Stephen Robbins

El poder es un proceso natural en cualquier grupo u organización. Usted necesita saber cómo se adquiere y se ejerce, para entender el comportamiento organizacional. Al aprender cómo funciona, usted será mas capaz de aplicar su conocimiento, para ser un gerente más eficaz- Stephen Robbins

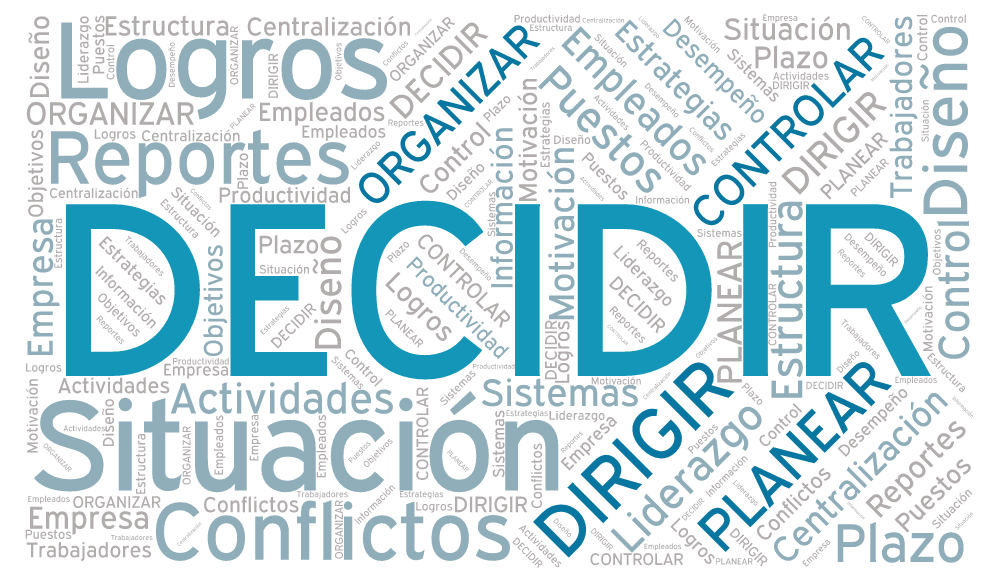

En un trabajo anterior se comentaron los enfoques principales que utilizan los especialistas para analizar el poder en las organizaciones. Entre los temas a los que dedican atención está el estudio de las fuentes de poder. En su análisis se pueden identificar tres esferas de interés:

- las fuentes que pueden tener, o desarrollar, los individuos;

- las fuentes que se derivan de situaciones o decisiones organizacionales;

- las relacionadas con sistemas y procesos de integración de intereses, individuales o grupales, tanto internos en las organizaciones, como de sus relaciones externas.

Por su interés para comprender mejor el funcionamiento del poder en las organizaciones, se presentará un resumen de los criterios principales que se plantean. A manera de introducción, se comentará la relación entre los conceptos de liderazgo y poder en las organizaciones, un tema bastante recurrente en trabajos recientes.

Liderazgo y poder en las organizaciones.

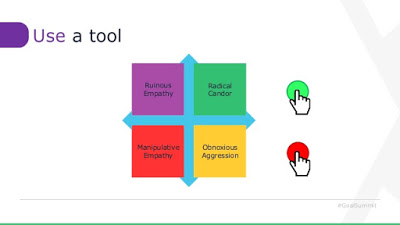

Para Robbins, los conceptos liderazgo y poder están estrechamente unidos. Los líderes usan el poder como un medio para lograr las metas del grupo, es un medio para alcanzarlas. A la pregunta ¿Qué diferencias existen entre ambos conceptos?, comenta lo siguiente:

Uno, la compatibilidad. El poder no necesita compatibilidad de metas, tan sólo la dependencia. El liderazgo, requiere cierta congruencia entre las metas del líder y las de los que dirige.

Dos, la dirección de la influencia. El liderazgo se enfoca en la influencia descendente sobre los subordinados, minimiza la importancia de los patrones de influencia lateral y ascendente. El poder no, ejerce influencia en todas las direcciones.

Tres, el énfasis en la investigación. La investigación sobre el liderazgo, en su mayor parte, enfatiza el estilo (esto lo destaca también Kotter). Busca respuestas a preguntas como ¿hasta que grado debe apoyar un líder? ¿qué decisiones deben tomarse conjuntamente con los subordinados?. En contraste, la investigación sobre el poder ha tendido a abarcar un área más amplia y a enfocarse en las tácticas encaminadas a obtener la dependencia. Ha ido más allá del individuo como ejecutor ya que, tanto los grupos como los individuos, ejercen el poder para controlar a otros individuos o grupos, concluye.

En bibliografía reciente sobre temas gerenciales, es frecuente encontrar determinado acercamiento entre estos conceptos. Warren Bennis, analizando los Mitos sobre el liderazgo plantea: El liderazgo es tanto el ejercicio del poder, como el enriquecimiento (empowerment) de otros, (es decir, el desarrollo del poder de otros). Whetten y Cameron ayudan a comprender mejor esto cuando plantean:

Tradicionalmente, el poder ha sido definido como tener control sobre el comportamiento de otros; como el jefe sobre sus subordinados, los padres sobre sus hijos. Sin embargo, en el mundo de negocios de hoy, la definición de poder esta cambiando. Varias tendencias en las organizaciones están cambiando la definición de poder desde tener autoridad sobre otros hacia capacidad para lograr que las cosas se hagan

Las tres tendencias principales que plantean que están influyendo en esto son:

- Las organizaciones están siendo menos jerárquicas, más aplanadas, con la reducción de sus niveles de dirección (sobre todo en los niveles intermedios). Menos dirigentes deben atender a más personas.

- Las tecnologías de computación ayudan a la descentralización del flujo de información y de decisiones, a los niveles más bajos. Esto, no sólo otorga más poder sino también mas flexibilidad a los niveles inferiores. En muchos casos, los trabajadores hacen su trabajo fuera del centro y se conectan con la empresa por computadoras.

- Las fronteras tradicionales dentro de las organizaciones se están haciendo más borrosas. Algunas funcionan más como una red de trabajo (network) que como estructuras jerárquicas. Los cambios estructurales modifican las relaciones de autoridad tradicionales.

Estas y otras tendencias están contribuyendo a la evolución del papel del manager típico, al de coach o mentor. Bajo estas condiciones, el poder está más relacionado con habilidades para el desempeño que con una posición formal. Con esto, la noción del empowerment es particularmente importante para la efectividad de las organizaciones, concluyen.

Tipos y fuentes de poder en las organizaciones.

Robbins, citando a diferentes autores, plantea que existen cinco tipos de poder, de acuerdo con sus bases o fuentes: coercitivo, de recompensa, legítimo, de experto, y de referencia. Sus características principales se resumen a continuación.

– Poder coercitivo.

Se basa en el temor. Los que lo reciben, reaccionan por temor a los resultados negativos que podrían ocurrir si no cumplieran. Descansa en la aplicación, o la amenaza de aplicación, de sanciones, imposición de castigos, o la generación de frustración, mediante la restricción de movimientos o el control por la fuerza de necesidades básicas psicológicas o de seguridad. A nivel organizacional, A tiene poder coercitivo sobre B, si puede despedirlo, suspenderlo o degradarlo, asumiendo que B valora su trabajo. También, si puede asignarle a B trabajos que a este le resulten desagradables.

– Poder de recompensa.

Lo opuesto al anterior. La gente cumple con los deseos o decisiones de otros, porque ello puede producirle beneficios. Por tanto, el que puede entregar recompensas que otros consideran valiosas, tendrá poder sobre estos. En el contexto organizacional, pueden ser: dinero, evaluaciones positivas, ascensos, asignación de tareas agradables, información importante, turnos de trabajo o territorios de ventas preferidos.

Como ocurre con el poder coercitivo, no es necesario ser gerente para ser capaz de ejercer la influencia por medio de retribuciones. Las recompensas como la amistad, la aceptación y los elogios están disponibles para todos en la organización, plantea Robbins. El grado en que un individuo busque tales recompensas, y la capacidad que usted tenga de darlas o mantenerlas, le otorga poder sobre la otra persona, concluye.

– Poder legítimo.

El que una persona recibe como resultado de su puesto en la jerarquía formal de una organización. Los puestos de autoridad incluyen los poderes coercitivo y de recompensa. Pero, es más amplio que estos, incluye la aceptación de la autoridad por los miembros de una organización. Cuando habla el jefe, los demás lo escuchan y, generalmente, cumplen.

– Poder de expertos.

Influencia que se tiene como resultado de la experiencia, habilidades especiales o conocimientos. Conforme los trabajos se hacen más especializados, somos más dependientes de los expertos para lograr las metas.

– Poder de referencia.

Se basa en los comportamientos o características personales de alguien, que son admirados por otros. Si usted admira a alguien hasta el punto de modelar su comportamiento y actitudes para que se acerquen a los de aquella persona, esta tiene poder de referencia sobre usted. Esto es lo que explica la utilización, por especialistas en marketing, de figuras de artistas, o deportistas famosos, en campañas publicitarias.

Gordon menciona los mismos factores, pero los agrupa y denomina de forma diferente, como se resume a continuación.

– Poder del puesto.

Es lo que Robbins, Minztberg y otros llaman poder legítimo. Concede autoridad para decidir y controlar el trabajo de los demás, incluyendo sanciones y recompensas. Además, la distribución y asignación de recursos. Cuando el puesto está en un nivel céntrico del flujo de informaciones o decisiones, o maneja un recurso del que dependen otros grupos, como sucede, por ejemplo, con el Jefe de Informática, su poder se extiende a otras áreas que, teóricamente, no le están subordinadas.

– Poder personal.

Se deriva de los conocimientos o rasgos de personalidad que le permiten a una persona influir en el comportamiento de otras, el poder de referencia que plantea Robbins. Incluye el conocimiento de experto, capacidades singulares o especiales para usar esta habilidad como fuente de influencia y como vía para constituir su poder personal. También el llamado carisma, que Gordon define como un magnetismo personal que hace que otros se identifiquen con ellos y sus aspiraciones.

Aunque Robbins, Gordon y otros no lo mencionan, explícitamente, el ejemplo es un factor de influencia personal muy fuerte. Che Guevara, en algunos de sus trabajos y su actividad como Ministro de Industria en Cuba, lo consideraba como uno de los atributos principales que debe tener un dirigente, ser un modelo de los comportamientos que deseaba en sus subordinados, que incluían: honestidad, dedicación, solidaridad, entre otros.

– Poder basado en información y recursos.

Las personas que formulan las reglas que rigen el control de los recursos, así como las que de hecho poseen, asignan y usan los recursos, tienen poder. El que controla el presupuesto o lo administra; el que controla la programación de maquinaria costosa o la asignación o uso de equipos de cómputo, pueden adquirir este tipo de poder. Las primeras personas que usen el nuevo software tienen poder basado en la información. Este poder es diferente del poder del experto porque es más transitorio, el poder de la experiencia es más permanente que el basado en la información, precisa Gordon.

– Redes informales, alianzas y relaciones comerciales.

Las personas y los grupos pueden adquirir poder aumentando la cantidad de contactos con otros, porque comparten información y les brindan apoyo. Pueden constituir redes informales, propiciar alianzas y establecer relaciones comerciales. Las redes informales desempeñan un rol muy importante en el ejercicio del poder. Su funcionamiento puede producir una transferencia de autoridad legítima de un supervisor a un subalterno con influencia, destaca Gordon.

La dependencia como fuente de poder.

Robbins plantea que, la dependencia es la clave del poder. Cuando usted posee algo que los demás necesitan, pero que sólo usted controla, esto hace que ellos dependan de usted y, por tanto, usted tiene poder sobre ellos. Esto explica por qué la mayoría de las organizaciones tiene negocios con múltiples proveedores, en lugar de con uno sólo, destaca.

Mintzberg coincide con esto y plantea que la dependencia se incrementa cuando el recurso que usted controla es importante, escaso e insustituible. Si nadie quiere lo que usted tiene, no creará dependencia. Para ganarla, por tanto, las cosas que usted controla deben percibirse como importantes.

Si el recurso que usted controla, es abundante, no creará dependencia y, por tanto, no le otorgará poder. Sólo podrá tenerlo si ese recurso (información, conocimientos) se percibe como escaso. Esto puede explicar por qué, en una empresa, los miembros de bajo rango que poseen conocimientos útiles, no dominados por los dirigentes de alto rango, obtienen poder sobre estos últimos.

Kotter también reconoce la dependencia como una importante fuente de poder, pero la analiza con otro enfoque. Plantea que una de las características de un manager típico es que depende de otras personas para un desempeño efectivo de su trabajo. Considera que la dependencia es un componente inherente al trabajo gerencial por dos factores de la vida organizacional: la división y especialización del trabajo, y el carácter limitado de los recursos.

Plantea que esta situación hace vulnerable el trabajo del directivo. Sin una colaboración mínima entre todos, los managers no pueden ayudar a sus organizaciones a sobrevivir y lograr sus objetivos. Según sus experiencias, los dirigentes exitosos enfrentan la dependencia de otros con diferentes comportamientos como: siendo sensibles a las necesidades de los que dependen, eliminando las dependencias innecesarias y utilizando su poder para ayudarlos.

También enfrentan la dependencia desarrollando su poder en cuatro esferas:

– Creando un sentido de obligación.

Prestan ayuda y favores a otros que lo necesiten y, con esto, generan un espíritu de reciprocidad. Es lo que Mintzberg llama sustituir la dependencia por la reciprocidad y la colaboración mutua.

– Desarrollando su reputación como experto.

La creencia en la expertise de un dirigente genera dependencia. La gente siente seguridad en que pueden acudir en su ayuda cuando lo necesiten.

– Promueven la identificación con el dirigente.

La gente se identifica, de manera consciente o inconsciente, con las ideas y comportamientos de alguien a quién toman como modelo. Es lo que Robbins llama Poder de referencia, que incluye el carisma que tienen algunas personas para atraer a otros y tener seguidores. Los managers exitosos fomentan esto haciendo visibles y compartiendo con entusiasmo, pasión y seguridad, sus metas, valores e ideas.

– Poder formal.

Los dirigentes exitosos utilizan los elementos de su autoridad formal como recursos para desarrollar algunos, o todos, los tipos de poder mencionados anteriormente.

Fisher y Ury consideran que la dependencia es el factor decisivo para definir quién tiene mas poder en una negociación, que fundamentan en lo siguiente:

La gente cree que el poder de negociación está determinado por recursos como: la riqueza, la fuerza física, los amigos, etc. En realidad, el poder relativo en una negociación depende primordialmente de la dependencia que se tenga de los resultados de la negociación. Es decir, ¿qué podría hacer (obtener) si no logro el acuerdo?. Si Ud. tiene opciones iguales, o mejores, que la peor de las soluciones que podría obtener con la negociación, su poder es superior, pues depende menos de la negociación.

Esta conclusión es la que generó la tecnología del MAAN (Mejor Alternativa de Acuerdo Negociado) (BATNA, por sus siglas en inglés) que fue analizada en un trabajo anterior.

Estructuras y funciones como fuentes de poder.

Analizando la relación entre el poder y las estrategias y estructuras, Hill y Jones identifican lo que consideran como Fuentes de poder funcional y divisional en las organizaciones, que se resumen en lo que sigue.

– Habilidad para enfrentar la incertidumbre.

Una función gana poder cuando puede reducir la incertidumbre de otra función. En una empresa que tiene una estrategia de integración vertical, la división que controla el aprovisionamiento y calidad de insumos tiene mayor poder, pues controla el factor de incertidumbre de producción.

– Centralidad.

Se refiere al grado en que una función (división) se encuentra en el centro de transferencias de recursos de los que dependen otras áreas. También, la que suministra la habilidad distintiva sobre la que se basa la estrategia de la empresa. En una productora de software, el área que proporciona la innovación de productos y servicios.

– Control sobre la información.

La información es un recurso de poder. Ventas puede controlar la función de producción al tener la información sobre lo que necesitan los clientes.

– Irremplazabilidad.

Cuando la función de un área no puede duplicarse o reemplazarse por otras áreas y es vital para la estrategia de la empresa. Por ejemplo, el área técnica, en una estrategia de diferenciación.

– Control de eventualidades.

Se refiere a su impacto en las relaciones de la organización con el entorno (oportunidades y amenazas). En un mercado en expansión, la función de producción; en un mercado con una fuerte competencia, las funciones de marketing y ventas.

– Control sobre los recursos.

El poder que proviene de esta fuente no depende sólo de la habilidad para distribuir recursos en forma inmediata, sino de su capacidad para generar recursos en el futuro. La habilidad de marketing y de ventas, para incrementar la demanda de los clientes y generar recursos, explica su poder en la organización.

El poder de los grupos: las coaliciones.

En ocasiones, sobre todo en las organizaciones grandes y medianas, es difícil que un individuo, o grupo, pueda ganar más poder trabajando aisladamente. En esas condiciones, el poder está relativamente distribuido entre varios individuos o grupos. Para ganar más poder, por tanto, es necesario que se asocien con otros miembros o grupos, formando coaliciones.

Mintzberg, en su investigación sobre el poder en las organizaciones, identificó dos tipos de coaliciones: las coaliciones externas, que se integran por individuos o grupos que se encuentran fuera de la organización, aunque pueden ejercer determinada influencia sobre ellas; y las coaliciones internas, que se forman en el interior de la organización.

Las coaliciones externas pueden integrarse por cuatro grupos distintos de agentes externos con influencia en la organización, que son:

- los propietarios; en los que identifica cinco tipos de poder o control: control mediante la propiedad casi completa (una única persona o pequeño grupo de personas asociadas); control mayoritario, pueden ser varios propietarios que otorgan a un grupo los poderes legales de control; control minoritario, un grupo de personas con habilidad para atraer los votos suficientes que posibiliten el control operacional de la empresa; control mediante mecanismos legales, el caso en que una persona o grupo puede convertir la posesión de un paquete de acciones modesto y minoritario en el control de un gran número de sociedades; finalmente, control por parte de la dirección, en que la propiedad está tan ampliamente distribuida que ninguna persona o grupo posee un paquete de acciones suficiente para controlar la sociedad y, en ese caso, el poder pasa a ser ejercido por los máximos directivos (es decir, agentes que están en la coalición interna).

- los asociados, que pueden ser proveedores, clientes, un socio, e inclusive un competidor; pueden ejercer determinado control e influencia si la organización tiene determinado grado de dependencia de ellos (uno solo o dos proveedores o clientes, por ejemplo).

- las asociaciones de empleados, aunque son parte de la coalición interna, en ocasiones ejercen influencia desde afuera, mediante sindicatos o asociaciones profesionales que actúan en el entorno.

- los públicos, técnicamente hablando, se encuentran más separados de la organización, no son sus propietarios, no trabajan para ella, no la proveen y no se proveen de ella, pero, sin embargo, se sienten suficientemente afectados por su acción como para tratar de influenciarla.

Mintzberg analiza el Consejo de Administración (Directorio, como también se le llama) de la siguiente forma: Situado entre la coalición interna y la externa- es decir entre los que realmente toman las decisiones y los que tratan de influenciarlas- se encuentra una especie de coalición formal conocida como Consejo de Administración. Entre las funciones que ejerce este órgano, que le otorgan un poder importante están: elegir al Director Ejecutivo; control en los períodos de crisis; revisión de las decisiones y de la actuación de la dirección; captación de agentes externos; establecimiento de contactos y obtención de fondos para la organización; mejorar su reputación; aconsejar a la organización, entre otras.

En lo que denomina la coalición interna Mintzberg analiza los cinco tipos de agentes internos con influencia en la organización, con sus intereses principales, como son:

- el Director Ejecutivo, que es el agente más poderoso en todo el sistema de poder en la organización y en su entorno aunque el poder se distribuye entre mucha gente, el de Director sólo lo ostenta una persona, es la persona de confianza del Consejo de Administración (Directorio) y ejerce el Poder de referencia para lo que utiliza los distintos sistemas de influencia con que cuenta (autoridad, estructura, sistemas, etc.).

- los directivos intermedios, su poder, generalmente, se limita a funciones o áreas determinadas, sus necesidades se reflejan en dos fuerzas distintas; por un lado, la identificación con el Director Ejecutivo y sus objetivos y; por otro lado, el intento de satisfacer su propio impulso de obtener autonomía y poder de su propia esfera.

- los operadores, son los que llevan a cabo el trabajo básico de la organización, su trabajo consiste en llevar a cabo las acciones, tienden a identificarse menos con la organización que los directivos, pero también son agentes de influencia, tienden a proteger la autonomía de su grupo y a mejorar su prestigio y recursos que les asignan.

- los analistas de la tecnoestructura, se ocupan del diseño y la dirección formal del control y adaptación, tienden a adoptar los nombres del sistema en que trabajan: planificadores, contables, analistas de sistema, etc., su función consiste en aconsejar y no tienen autoridad formal, pero también necesitan tener poder que generalmente lo obtienen en su carácter de experto, además, en el diseño de los sistemas de operación y control, para aumentar su importancia y poder, tienden a promover cambios en la organización.

- el personal de apoyo, puede incluir grupos que proporcionan a la organización una gran variedad de servicios, desde la cafetería hasta los consejeros legales; al realizar funciones que pueden terciarizarse, tienen una posición de poder más débil, que tratan de fortalecer mediante sistemas de habilidades y la colaboración.

Otros especialistas analizan las coaliciones con otro enfoque. Plantean que pueden ser asociaciones (temporales o permanentes) entre individuos o grupos, para enfrentar el poder de otros que pudieran debilitarlos, como por ejemplo, una coalición o alianza entre producción y marketing, para enfrentar el poder e influencia del área financiera. En cualquier circunstancia, las coaliciones posibilitan incrementar el poder de un individuo, o grupo, que actuando aisladamente no podrían lograrlo.

Conclusiones principales.

- Las fuentes de poder en las organizaciones pueden ser diversas. Las más identificadas por los especialistas son: la autoridad formal (por cargo o designación); el reconocimiento de conocimientos y habilidades; la posesión o capacidad de decisión sobre recursos (influye información relevante); la atracción personal y; el establecimiento de redes, alianzas y relaciones.

- Entre las principales fuentes de poder que proporcionan las estructuras organizacionales se señalan: la habilidad para enfrentar la incertidumbre; la centralidad (en procesos de decisiones o transferencia de recursos); la irremplazabilidad y; el control de la información, recursos o eventualidades.

- Con cualquier enfoque que se tome como base de análisis, estas fuentes tienen dos tipos de procedencia: las que se adquieren y desarrollan por el individuo y; las derivadas de medidas o sistemas organizacionales.

- La dinámica de poder, en las organizaciones, es un componente inherente a la actividad gerencial y, los que dirigen, deben tenerla en cuenta en sus acciones y comportamientos.

- La dependencia es el factor principal que genera poder. Esta es parte del mecanismo de funcionamiento de cualquier organización por dos factores: la división del trabajo y el carácter limitado de los recursos.

- Los dirigentes exitosos, trabajan por reducir su dependencia de otros, desarrollando las diferentes fuentes de poder y tratando de convertir su dependencia en un proceso de intercambio y reciprocidad.

- Las coaliciones externas o internas son asociaciones, generalmente informale, de individuos o grupos, que posibilitan incrementar el poder e influencia en las organizaciones.

Este artículo es Copyright de su autor(a). El autor(a) es responsable por el contenido y las opiniones expresadas, así como de la legitimidad de su autoría.

El contenido puede ser incluido en publicaciones o webs con fines informativos y educativos (pero no comerciales), si se respetan las siguientes condiciones:

- se publique tal como está, sin alteraciones

- se haga referencia al autor (Alexis Codina)

- se haga referencia a la fuente (degerencia.com)

- se provea un enlace al artículo original (https://degerencia.com/articulo/fuentes_de_poder_en_las_organizaciones/)

- se provea un enlace a los datos del autor (https://www.degerencia.com/autor/acodina)

Publicado en De Gerencia. Post original aquí.

Si te ha interesado este post, no olvides dejarnos tus comentarios. También apreciamos que los compartas con tus amigos y contactos en las redes sociales. Muchas gracias.

Me gusta:

Me gusta Cargando...

Share

por Raquel Vélez

por Raquel Vélez Profundizamos en el que, para Stephen Covey, es el quinto de los

Profundizamos en el que, para Stephen Covey, es el quinto de los

El poder es un proceso natural en cualquier grupo u organización. Usted necesita saber cómo se adquiere y se ejerce, para entender el comportamiento organizacional. Al aprender cómo funciona, usted será mas capaz de aplicar su conocimiento, para ser un gerente más eficaz- Stephen Robbins

El poder es un proceso natural en cualquier grupo u organización. Usted necesita saber cómo se adquiere y se ejerce, para entender el comportamiento organizacional. Al aprender cómo funciona, usted será mas capaz de aplicar su conocimiento, para ser un gerente más eficaz- Stephen Robbins Resumen de ideas del artículo de H. Edward Wrapp

Resumen de ideas del artículo de H. Edward Wrapp

Cuando se trata de comprender las claves del trabajo en equipo, suele ponerse el foco en el andamiaje racional que forman aquellos factores que creemos que activan la mecánica de la colaboración.

Cuando se trata de comprender las claves del trabajo en equipo, suele ponerse el foco en el andamiaje racional que forman aquellos factores que creemos que activan la mecánica de la colaboración.