Por Luis Ragno

Scribd

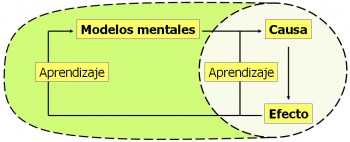

El paradigma reinante en nuestras organizaciones es el heredado de los modelos educativos sustentados en una cosmovisión occidental, cartesiana, mecanicista y en un aprendizaje “de mantenimiento” (Botkin, Elmandjra, Malitza,1979) basado fundamentalmente en una reflexión analítica y racional sobre las experiencias del pasado.

Planificamos y “construimos” el futuro a partir de lo que antes pensamos e hicimos, y en la medida que suponemos que surgirán situaciones similares a las anteriores, es desde esa hipotética situación que elaboramos nuevos escenarios.

Otto Scharmer propone un nuevo modo de aprender complementario del anterior, a través de la presencia en futuros emergentes. Considera que la práctica del estar presente (presencia), intensificando el aquí y ahora en un espacio de quietud y apertura, posibilita la llegada del llamado insight (hallazgo) y surge la posibilidad de futuro.

La mayoría de los grandes descubrimientos (la teoría de la relatividad de Einstein, el Mesías de Handel, el Eureka de Arquímedes, etc.) han sido, al decir de sus autores, fruto de un insight, una intuición, una visión heurística, un hallazgo repentino (serendipidad), una visión del futuro con una inmediata claridad sobre qué hacer a continuación. Este insight es como una semilla que hay que hacer crecer hasta alcanzar su potencial máximo.

Scharmer llama teoría o proceso U al aprendizaje que surge desde el futuro convirtiendo el hallazgo en una innovación. Expresa “… en los últimos 14 años de investigaciones en el área del aprendizaje organizacional, descubrí que hay dos fuentes principales de aprendizaje. Una se basa en las experiencias pasadas; y allí están todas las metodologías tradicionales de aprendizaje organizacional.”

Peter Senge y muchos otros se basan en el modelo experiencial, pero algunos desafíos que se les presentan a los líderes exigen ir más allá y aprender del futuro tal como está emergiendo, y ésta es la segunda fuente de aprendizaje, que aplica la teoría de la U e incursiona en la posibilidad futura, conectándose y percibiéndola, e iniciando la acción desde allí” (Alonso, 2009).

El proceso U nos da la posibilidad de regenerarnos, es decir, cambiar nuestra forma de pensar y de ver; para alcanzar los insights necesarios para enfrentar problemas de gran complejidad en momentos de alta incertidumbre.

“Observa el liderazgo y las habilidades sociales desde un punto de vista profundo, que no solo considera lo que hacen los líderes y cómo lo hacen, sino que se enfoca en algo que no había sido contemplado por los teóricos: el lugar desde el cual operan. Y allí el primer nivel es la calidad de la atención. La primera vez que percibí esta idea, dice Otto Scharmer, fue durante una conversación con el ex CEO de Hanover Insurance, Philip Ryan.

Al hablar de las experiencias más importantes en sus 25 años de liderazgo, me dijo que el éxito dependía de su estado interior, de la calidad de la atención que ponía en cada situación. Empecé a entender cual es el impacto de la calidad de la atención que ponemos en nuestro trabajo y en nuestra vida. Para resumir en una frase la teoría de la U: La atención que le presto a una situación determina la forma en que evolucionará” (Alonso, 2009).

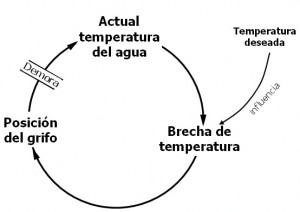

El proceso U nos formula una metodología que consta de tres fases: percibir, presenciar y darse cuenta. Cada una de estas fases requiere de unas condiciones específicas para facilitar el aprendizaje.

Fase I. Percibir:

La fase de Percibir nos invita a superar nuestros propios modelos mentales y a abrirnos, a descubrir la realidad y ver la totalidad del sistema del que formamos parte. Para entrar en contacto con la realidad Real dos capacidades son necesarias desarrollar:

1. Suspender el juicio: Ser consciente de que nuestra mirada sobre las cosas afecta la realidad y que la estamos mediatizando y condicionando siempre. Debemos ser conscientes de nuestros límites y por tanto ser capaces de superar la mirada surgida de nuestros juicios.

2. Redireccionar: Se trata de desarrollar la habilidad para escuchar y ver desde distintas posiciones, extendiendo nuestro sentido del lugar y del espacio. Pensar desde el lugar del otro. Ver desde otro ángulo. Descubrir la realidad como un todo. Superar la visión fragmentada del mundo. Esta fase requiere de unas condiciones particulares; estar receptivo a recibir y buscar mucha información; estar abierto a conocer y sentir.

Fase II. Presenciar:

Se trata de descubrir nuestro conocimiento profundo de lo que está pasando en el sistema-organización. El papel que tenemos en él. Y lo que individual y colectivamente hay que hacer al respecto. Es la capacidad de conectarse a la más alta posibilidad de futuro que quiere emerger. La presencia requiere no solo de la apertura de la mente, sino de aspectos más sutiles como el corazón y la voluntad, para acceder al conocimiento profundo del ser. La forma de lidiar con situaciones difíciles es conectarse con los tres niveles de atención: mente abierta, corazón abierto y voluntad abierta.

Presenciar encarna intencionalidad. Es un espacio para la espontaneidad y la intuición. Es conectarse con la gente. La espontaneidad ha sido muy menospreciada por el pensamiento racionalizador y la mente cartesiana. Pero es una habilidad natural del ser humano. Es una fuente de creatividad natural, creatividad sin estorbos, sin deliberación, es el futuro que emerge. Es todo lo contrario de la acción que busca un fin. El acto espontáneo carece de propósito: lo importante no es buscar, sino encontrar.

Scharmer propone que en esta fase deben desarrollarse las dos capacidades siguientes:

3. Dejar ir. Abandonar lo que creemos: los conceptos, los instrumentos y las ideas. Ceder y entregarse a lo que sea que tiene que surgir. Para ellos hay que tener valor y perder miedo al vacío que ello comporta. Se trata de entrar en un estado de profunda receptividad. Navegar en lo misterioso e incierto, abandonando la certezas. Ya no nos sirven las recetas. No poner mente, no elegir y dejar que las cosas fluyan.

4. Dejar venir: este es un punto muy difícil, ya que representa un cambio de acción, un nuevo compromiso. Una nueva comprensión de nuestra valoración. Se trata de dejar que una nueva visión sobre un aspecto entre en nosotros, una nueva mirada sobre un problema determinado. En esta fase se requiere un ambiente tranquilo, salirse de nosotros mismos y vernos como parte de la totalidad, escuchar nuestras voces interiores, más íntimas, de modo que surja claridad sobre el camino a seguir.

Fase III. Darse cuenta:

Es la fase de múltiples conclusiones que se despliegan con el tiempo. Se llega a esta fase sabiendo claramente lo que hay que hacer. Se tiene la visión. Hemos hecho un descubrimiento acerca de cómo afrontar el problema, ahora hay que construir la solución.

Las capacidades de esta fase son:

5. Cristalizar: No se sabe muy bien donde nos llevará, pero si que pasos debemos seguir, tenemos la idea del cuadro que queremos pintar pero no los detalles. Esta capacidad demanda poner intención en lo que se hace: traducir la solución emergente en una solución concreta.

6. Hacer prototipos: Comporta llevar las ideas a creaciones físicas, experimentar, dar vueltas, probar, cambiar, equivocarse, rehacer. Este es un proceso de cultivo, de explorar el futuro desde la acción, integrando cuerpo, mente, corazón y voluntad para hacer diseños.

7. Materializar: Es difundir la innovación, la manera cómo enfrentamos el problema adaptativo, para que sea incorporada en la organización. Requiere confiar en lo que viene y en las personas. Se trata, al fin de cuentas, en crear ecosistemas, espacios que se autorregulen en la sustentabilidad de sus soluciones, que son al fin y al cabo, respuestas dinámicas a problemas complejos.

La mayor crisis de nuestro tiempo es la del modelo de pensar, el cómo enfrentamos los problemas. Son tiempos inciertos, complejos y cambiantes, lo que hace necesario el cultivo de lo sutil, el retorno a la fuente originaria del conocimiento. La progresiva racionalización que ha tenido la acción humana y de las organizaciones ha hecho paradójicamente al ser humano mucho más vulnerable e irracional.

La teoría U nos propone una nueva síntesis de la comprensión de la acción humana y la forma de conocer y hacer. Este es un modelo de aprendizaje abierto a la innovación, a lo nuevo, y se hace reconociendo y reconciliándose, a través de la criticidad, con el pasado, con lo existente.

Empresas como HP, Shell, Google, Daimler, entre otras, fomentan un liderazgo basado en el proceso en U.

Otto Scharmer al respecto expresa:

La esencia de la teoría de la U. es la presunción de que, si nos sumergimos en el nivel de atención más profundo que podemos alcanzar como seres humanos, nos daremos cuenta de que cada persona es, en realidad, dos. Una es la persona en que nos convertimos como resultado de nuestro viaje pasado, y éste es el “yo” con minúscula. La otra es la que podríamos llegar a ser, como resultado de nuestro recorrido futuro, y es el “Yo” con mayúscula: nuestra más alta posibilidad futura.

El punto central de la teoría de la U es que los dos “yo” empiecen a escucharse y resonar. Los grupos de coaching y de innovación en los que cada participante escucha la historia de otra persona desde un punto de vista más profundo, prestándole atención al “yo” y al “Yo”, son un gran estímulo profesional. Si alguien percibe a otro, no sólo en términos de quien es, sino de su posibilidad futura más alta, lo ayudará a desarrollarse mejor, más rápido y más profundamente” (Alonso, 2009).

El trabajo de equipos de alto rendimiento, los Equipos de Innovación y Aprendizaje, al transformar cualitativamente las relaciones humanas, llevan, según Otto Scharmer, a modificar o complementar el management tradicional con tres innovaciones:

“El primero es ser más precisos en la forma de conectarnos con un ambiente más grande que el que estábamos acostumbrados a manejar. El management no es solo una ciencia cognitiva: es una práctica que exige que disminuyamos la velocidad y nos movamos hacia el lugar del máximo potencial.

La segunda innovación en el management tiene que ver con conectarse con nuestras fuentes más profundas de conocimiento.

La tercera se refiere a los prototipos rápidos, y tiene que ver con aprender haciendo y con emplear los prototipos como un medio práctico para explorar el futuro. Implementar prototipos rápidos es algo más que tener una idea y llevarla a la práctica; es explorar el futuro mediante una acción.

De modo que estos tres aspectos: la observación y la inmersión profunda, la conexión con el yo interior y fuente de conocimiento, y los prototipos rápidos, deben cambiar o complementar el marco teórico del management y el liderazgo” (Alonso, 2009).

Referencias bibliográficas

– Alonso, V. (2009). Entrevista con Otto Scharmer. Praxis al Día. 2(8), España.

– Botkin, J. & Elmadjra, M. & Malitza, M. (1979). Aprender, horizonte sin límites. Informe al Club de Roma, España: Santillana.

– Ragno, L. (2002). Nuevas Metáforas Organizacionales. . En Administración de laGestión de Organizaciones, Mendoza, Argentina: Universidad del Aconcagua.

– Scharmer, O. (2008) Theory U: Leading from the future as it emerges. The social technology of presencing.

– Senge, Peter y otros (1992). La Quinta Disciplina. Buenos Aires: Granica.

Fuente: Capítulo “8. Liderar desde el futuro emergente: La Teoría U de Otto Scharmer”, extraído desde el siguiente paper:

INNOVAR EL FUTURO DE LA ORGANIZACIÓN:PROSPECTIVA – SUSTENTABILIDAD – ALINEAMIENTO

Luis RAGNO, UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, CENTRO DE ESTUDIOS PROSPECTIVOS – CEP, Parque Universitario, 5500, Ciudad de Mendoza, Mendoza – ARGENTINA

MBA Luis Ragno, Director CEP-FCPyS-UNCuyo

Email: luis.ragno@gmail.com

……………………………………………………

Fuente: Scribd

Imagen 1: Insights

Fuente: Pensamiento Imaginactivo. Post original aquí.

Seguir leyendo:

Origen del pensamiento estratégico y los mecanismos de la creatividad

Buscar problemas: Pensamiento productivo vs. Pensamiento reproductivo

Howard Gardner: las 5 formas de pensamiento para despertar la creatividad

Nuevo enfoque de estrategia organizacional: Cooperación mas que Competencia

Creencias erróneas sobre la Estrategia

¿Y yo para que quiero diseñar una estrategia?

Si te ha interesado este post, no olvides dejarnos tus comentarios. También apreciamos que los compartas con tus amigos y contactos en las redes sociales. Muchas gracias.

Me gusta:

Me gusta Cargando...

Share

Las autoras plantean que con frecuencia caemos en la “trampa del mono”, que hace referencia a la historia en la que el brazo de un mono queda atrapado entre los barrotes de una jaula al intentar coger un plátano colocado dentro de ésta y es incapaz de soltar el plátano y liberarse. Muchos de nosotros actuamos como el mono y nos aferramos a algo que nos atrae y aunque posteriormente nos demos cuenta que para ser libre debemos soltarnos, seguimos agarrados. Una de las cosas que con mayor frecuencia nos atrapa es el patrón habitual de nuestro pensamiento: las historias limitantes que nos contamos sobre quiénes somos y cuáles son nuestras capacidades.

Las autoras plantean que con frecuencia caemos en la “trampa del mono”, que hace referencia a la historia en la que el brazo de un mono queda atrapado entre los barrotes de una jaula al intentar coger un plátano colocado dentro de ésta y es incapaz de soltar el plátano y liberarse. Muchos de nosotros actuamos como el mono y nos aferramos a algo que nos atrae y aunque posteriormente nos demos cuenta que para ser libre debemos soltarnos, seguimos agarrados. Una de las cosas que con mayor frecuencia nos atrapa es el patrón habitual de nuestro pensamiento: las historias limitantes que nos contamos sobre quiénes somos y cuáles son nuestras capacidades.

Por Julen Iturbe

Por Julen Iturbe

por

por