por Marcelino Garay Madariaga

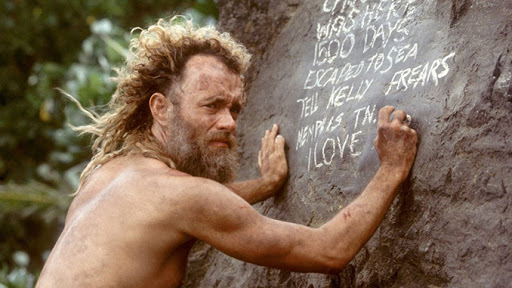

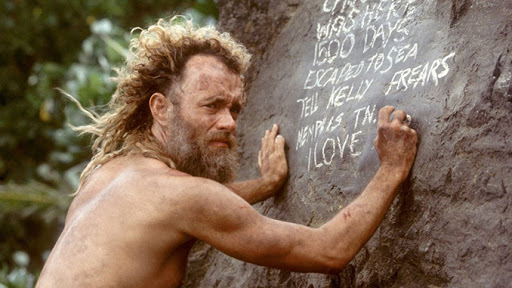

El liderazgo es un fenómeno social Desde hace más de una década que me ha interesado aprender y enseñar sobre liderazgo y en numerosas ocasiones me encuentro contando y rememorando aquella escena de la película El Náufrago (Zemeckis, 2000), protagonizada por Tom Hanks. En esta producción cinematográfica, Check Noland, un ingeniero en sistemas de correos express, FedEx, luego de permanecer un tiempo en la soledad de una isla, convierte un balón de fútbol llamado Wilson en su amigo. Con ello refleja la profunda necesidad de ser en sociedad, el inevitable destino de necesitar de un otro para construir su propia identidad.

El liderazgo es un fenómeno social Desde hace más de una década que me ha interesado aprender y enseñar sobre liderazgo y en numerosas ocasiones me encuentro contando y rememorando aquella escena de la película El Náufrago (Zemeckis, 2000), protagonizada por Tom Hanks. En esta producción cinematográfica, Check Noland, un ingeniero en sistemas de correos express, FedEx, luego de permanecer un tiempo en la soledad de una isla, convierte un balón de fútbol llamado Wilson en su amigo. Con ello refleja la profunda necesidad de ser en sociedad, el inevitable destino de necesitar de un otro para construir su propia identidad.

A partir de este escenario, trato de construir un puente o símil con el liderazgo. En efecto, a pesar de que algunos puedan pensar lo contrario, no existe líder sin colaboradores. Es importante aclarar que el término seguidores, presente en varios modelos de liderazgo, corresponde a la visión tradicional de la comunicación, en cuyo modelo el receptor (seguidor) tiene como único rol ser receptor pasivo de la comunicación o acción persuasiva del líder. Este enfoque, muy explotado editorialmente, transforma al líder en un superman o una superwoman, capaz de llevar una comunicación en un solo sentido y transformar la inercia en una acción inequívoca hacia el objetivo perseguido.

Muy lejos está el tiempo de dirigir a grupos humanos desde el enfoque del control, suponiendo que el cambio dependía exclusivamente del líder y su mensaje. Un líder en la soledad o en la unilateralidad del discurso es como aquel náufrago de la película mencionada, que necesita inventar al otro, su seguidor -Wilson- para no perder la cordura y construir un espacio de significado en el cual su visión del cambio, el construir su balsa para huir, no es posible si no hay alguien que lo apoye o por quien luchar.

Exactamente lo mismo ocurre con el liderazgo. No es posible que exista un líder si no hay un grupo humano dispuesto a seguirlo, a dejarse guiar por quien detenta el rol de líder, dentro de un proceso comunicacional bidireccional, configurando un rol de perceptor (receptor y emisor) del seguidor y que lo transforma en colaborador. Es decir, en alguien que también ejerce influencia en el líder no tan sólo como receptor de mensajes sino como creador de respuestas y nuevos mensajes que afectan o modifican al líder.

El liderazgo es un proceso social que implica una relación con otros, una interacción entre las partes, en definitiva una comunicación bilateral. A través de este proceso, el líder persigue afectar y/o modificar, intencionalmente, los pensamientos y conductas de sus colaboradores, mediante la persuasión.

Si se ha de desarrollar un liderazgo eficaz, es necesario acercarse a su ejercicio desde un enfoque comunicacional. A continuación, se describen tres miradas claves en un mundo cada vez más interconectado.

Liderazgo: construcción de un espacio de significado compartido

La tradicional mirada del liderazgo unidireccional y basado en el control, suponía que la comunicación entre líder y seguidores se daba en un mismo código. Ello está cada vez más alejado de la realidad que viven las organizaciones.

Muy bien lo expresaba Peter Senge en su libro La Quinta Disciplina que muchas buenas ideas no se logran llevar a la práctica. No particularmente por la falta de mérito en la idea, ni por falta de voluntad sino por lo que denomina `modelos mentales´. Esta resistencia a asumir el cambio muchas veces se traduce en conflicto e inviabilidad de los planes de cambio que impulsan los líderes en las organizaciones.

En efecto, los objetivos y expectativas de otras personas no siempre coinciden con las propias porque chocan con profundas imágenes internas acerca del funcionamiento del mundo, imágenes que nos limitan a modos familiares de pensar y actuar. En la mente llevamos imágenes, supuestos e historias, denominados `modelos mentales´, los que no sólo determinan el modo de interpretar el mundo, sino también la manera de actuar.

Los modelos mentales afectan lo que hacemos debido a que inciden en lo que vemos. El problema de los modelos mentales no radica en que sean atinados o erróneos, sino que surge cuando los modelos mentales son tácitos, cuando existen por debajo del nivel de la conciencia, alejando la comprensión del mensaje y las soluciones en los conflictos que enfrentamos.

Por definición, todos los modelos mentales son simplificaciones. Por lo anterior, se debería de tener siempre presente que los modelos mentales son supuestos y no verdades; por lo cual estos siempre son incompletos. Los conflictos pasan a ser, por tanto, síntomas de una comunicación no eficaz y pueden ser considerados como el choque de modelos mentales o la confrontación de las diversas maneras en que percibimos o vemos las cosas.

Uno de los primeros aprendizajes sobre el proceso de comunicación es que a mayor complejidad y abstracción del mensaje, mayor será la posibilidad de una comunicación ineficaz debido a la actuación de los modelos mentales.

Un segundo aprendizaje será entonces el estar consciente del necesario reconocimiento de la existencia e influencia de estos modelos mentales con que cada parte enfrenta el proceso de comunicación.

Les propongo el siguiente ejercicio desarrollado por Chris Argyris (Senge, 1992, p.233), que sirve para aclarar la existencia e influencia que presentan para las personas los `modelos mentales ´, utilizando un enfoque centrado en el conflicto o resistencia al cambio.

Rol de los modelos mentales en la codificación y decodificación de los mensajes

1. Describa o narre un conflicto con otra persona: pariente, cliente, colega. Recuerde no sólo lo que decía, sino lo que pensaba y callaba, en el transcurso del proceso de comunicación o del conflicto que narra.

2. Analice cómo usted contribuyó al conflicto, con sus propios pensamientos. Identifique sus generalizaciones simplistas acerca de los demás.

3. Descubra cómo las simplificaciones determinaron lo que dijo e hizo.

Las simplificaciones son patrones de razonamiento que respaldan nuestra conducta. Teniendo ya presente la influencia de los modelos mentales en el proceso de comunicación nos preguntamos cómo sigue la historia. Es precisamente lo que plantea Robert McKee, quien especifica que `las historias llenan una profunda necesidad humana por captar los patrones de la vida, no meramente como ejercicio intelectual, sino como una experiencia muy personal, emocional´ (2003).

Toda comunicación lleva consigo un componente cognitivo y otro emocional. Las historias, en este contexto, pasan a ser el formato que asume el mensaje, ya que permiten construir un espacio con un significado compartido, en cuyo relato las emociones juegan un rol preponderante. Las emociones son impulsoras de la acción y las historias, un relato de experiencias compartidas. Unidas actúan definiendo un `modelo mental´ o código común que se constituye en la base para que la comunicación sea eficaz.

En tiempos de globalización, con una creciente diversidad y multiculturalidad de colaboradores en una organización, las historias y, particularmente, las emociones son el sustrato común de las comunicaciones que permiten alinear los pensamientos, voluntades y conductas hacia un objetivo compartido.

Un tercer aprendizaje será considerar en los actos comunicacionales estratégicos la construcción de un espacio significativo común a través de historias cuyo componente aglutinador (codificador) e impulsor sean las emociones. Estas historias son relatos relativos a cómo cambia una persona, una organización, una comunidad o la vida misma; capturando el interés de la contraparte a través de la presentación de eventos que exponen un quiebre de la armonía inicial o la transición entre un presente y un futuro esperado.

Persuadir a través de historias es un proceso de comunicación caracterizado por el relato del desequilibrio y la lucha que el protagonista o la organización, realiza o debe realizar para superar el desequilibrio, con el fin lograr la posición u objetivo esperado. Esta lucha por la restitución del equilibrio es la trama de la historia, nudo plagado de un estado emocional que junto con crear una interpretación compartida del mensaje impulsa al receptor a la acción esperada por el líder o emisor. Liderazgo: impulso del cambio desde la empatía emocional

A partir de lo expuesto, es posible afirmar que en el proceso de comunicación actúan aspectos cognitivos y emocionales y determinan la eficacia del mismo. El elemento cognitivo lo hemos denominado `modelos mentales´ que si se entienden como interpretaciones subjetivas e individuales llevan a que el mensaje no se reciba ni se interprete de la misma forma como persigue el emisor o líder.

Para superar aquello, se debe construir un espacio cognitivo e interpretativo común, proponiendo como método narrar historias desde una base más emocional. Así lo evidencia, por ejemplo, el discurso pronunciado por Nelson Mandela en el año 1994, al momento de ganar las elecciones:

Nuestro temor más profundo no es que somos meramente idóneos. Nuestro temor más profundo es que tenemos poder más allá de toda medida. Es nuestra luz, no nuestras tinieblas, lo que nos atemoriza.

Nos preguntamos: ¿quién soy para ser brillante, maravilloso, talentoso y fabuloso? En realidad, ¿quién eres para no serlo?

Sois los niños de Dios. Si actuáis de forma pequeña de nada le sirve al mundo. No es un acto iluminado encogerse para que las otras personas a vuestro alrededor no se sientan inseguras. Hemos nacido para manifestar la gloria de Dios que se halla en nosotros. No en algunos de nosotros; está en todos. Y, cuando permitimos que nuestra propia luz brille, inconscientemente le damos permiso a la otra gente para que haga lo mismo.

A medida que nos liberamos de nuestro propio temor, nuestra presencia automáticamente libera a los demás. (Viola, 2001, p.191) Este acto comunicacional crea un contexto o espacio significativo distinto y común a todos si se considera que es pronunciado por una persona que luego de veintisiete años de prisión, lograacceder a una de las posiciones de mayor poder en su nación. Es claramente una invitación a crear una nueva interpretación del mundo, un cambio paradigmático que lleva al colaborador a un lugar distinto al anterior y compartido por todos.

Lo anterior refleja el rol esencial que juegan las emociones tanto en la interpretación del mensaje como en la adopción del cambio de actitud o comportamiento que éste conlleva. Daniel Goleman, impulsor del concepto `inteligencia emocional´, dice que si un líder pretende impulsar un cambio es necesario que produzca resonancia en sus colaboradores (Goleman, Boyatzis y McKee, 2002).

Los líderes más eficaces saben manejar las emociones, propias y de sus colaboradores, porque comprenden que su eficacia no depende sólo de lo que dicen y hacen sino del modo en que lo hacen. Desde esta perspectiva, la tarea principal del líder es emocional, disipando la bruma o distorsión que producen las emociones tóxicas en el mensaje del líder y canalizando las emociones del equipo de colaboradores en una dirección positiva.

El líder, a través de sus actuaciones, verbales y no verbales, se transforma en el principal gestor del clima emocional de un equipo u organización, lo que se traduce en que los colaboradores acudan al líder en busca de contacto emocional, de empatía, de comprensión y contención. La resonancia es el resultado de la comunicación emprendida por el líder y que impulsaría la acción sobre la base de un clima emocional positivo.

Esta resonancia es posible por nuestro sistema limbillo, un verdadero circuito abierto o centro cerebral que regula nuestras emociones, condicionadas por nuestro entorno emocional. Si en la primera mirada destacábamos la importancia de hacer explícito los modelos mentales del líder y de los colaboradores, en la perspectiva emocional del proceso de comunicación se persigue comprender y hacer explícito el clima emocional del líder y los colaboradores, para luego encauzar esa emocionalidad hacia un tono positivo, base para el cambio que persigue el líder.

Así, la comunicación del líder se transforma en resonante y supone el dominio de las competencias de la inteligencia emocional que ha propuesto Goleman y que se describen a continuación: La primera es la conciencia emocional de uno mismo. Ser conscientes de las emociones propias y reconocer su impacto. Es una identificación de aquellos estímulos del ambiente interpersonal que nos producen las diversas emociones, algunas positivas y otras más tóxicas. Es decir, aquéllas que nos permiten construir o destruir relaciones de confianza, las que propician que el mensaje sea compartido, las que producen el rechazo de quienes nos rodean, en este caso, nuestros colaboradores.

La segunda es la autogestión emocional. Luego de hacernos conscientes de nuestras emociones, debemos gestionar nuestro comportamiento a partir de ellas. Es evidente que actuar desde una emoción tóxica no producirá un efecto positivo en quienes tratamos de influir, determinando que el proceso de comunicación sea ineficaz. Por ello, esta segunda competencia supone el desarrollo de la capacidad de manejar adecuadamente las emociones y los impulsos conflictivos, con el fin de propiciar una comunicación eficaz en nuestros colaboradores.

La tercera es la conciencia social, la capacidad de experimentar las emociones de los demás, comprender su punto de vista e interesarnos activamente por las cosas que les preocupan. Es la lectura emocional de los colaboradores, capacidad que se reconoce como empatía, la misma que buscan los colaboradores en el líder.

La cuarta y última es la gestión de relaciones. Corresponde a la capacidad de reconocer el clima emocional de los colaboradores, poder encauzarlo hacia una visión clara y convincente, que resulte motivador. En efecto, una vez identificado el territorio emocional formado por los colaboradores se requiere modelar el mensaje –la historia-que permita llevar ese clima emocional hacia un tono positivo y compartido. Logra así la eficacia del mensaje del líder. En suma, el proceso de comunicación impulsado por el líder, desde la perspectiva de la inteligencia emocional, supone que el líder o emisor del mensaje debe estar en dominio consciente de sus emociones y las de sus colaboradores o audiencia, con el propósito de que el mensaje sea interpretado en forma eficaz.

El cuarto aprendizaje estará dado por el crucial papel que juegan las emociones en el proceso de comunicación del líder y los colaboradores. El primero debe desarrollar competencias que le permitan reconocer y gestionar las emociones propias y de su equipo, a fin de despejar la bruma de la incertidumbre y toxicidad, factores que distorsionan el mensaje. Así se logra que el cambio se produzca, signo inequívoco de eficacia en la comunicación.

En el fondo se está hablando de conciencia y empatía emocional como requisitos para que el emisor del mensaje comunique con eficacia. Lo sorprendente es que la empatía necesaria para un liderazgo eficaz es muy posible y está al

alcance de todos nosotros, porque biológicamente somos seres abiertos a la interconexión con los demás. Nuestra empatía tiene una base biológica, la que nos predispone a dejarnos afectar por las personas que nos rodean.

Daniel Goleman lo expresa en un reciente artículo publicado por la Harvard Business Review (2008). Explica que las personas que demuestran empatía y adaptación a los estados de ánimo de los demás literalmente afectan su propia química cerebral como la de quienes le rodean. La base biológica de nuestra conciencia y empatía social configura nuestra disposición como seres sociales o seres en comunicación o relación con los demás.

Esta propensión a la interconexión con nuestros semejantes es la llamada `Inteligencia social´, definida por Daniel Goleman como un conjunto de competencias interpersonales construidassobre circuitos neuronales específicos que inspiran a otros a ser eficaces (2008).

Esta propensión a la interconexión con nuestros semejantes es la llamada `Inteligencia social´, definida por Daniel Goleman como un conjunto de competencias interpersonales construidassobre circuitos neuronales específicos que inspiran a otros a ser eficaces (2008).

Cada vez es más evidente, en todo ámbito de la vida, que el éxito personal y social de una persona no estará dado por el dominio técnico o inteligencia cognitiva sino que dependerá en grado importante de su desenvolvimiento interpersonal, pudiendo en el extremo negativo traducirse en incomunicación con todo lo autodestructivo que esto puede conllevar.

Nuestro cerebro, constituido por más de cien mil millones de células, forma ciertas carreteras neuronales desde las cuales permite a toda persona desarrollar su inteligencia social o empatía, porque contaría con la ayuda de tres tipos específicos de neuronas, que denominamos neuronas sociales o comunicacionales:

Las neuronas espejo permiten detectar en forma consciente o inconsciente las emociones de otra persona a partir de sus acciones. Reproducen esas emociones como si fuéramos un espejo emocional de los demás.

Las neuronas fusiformes permiten influir o comunicar desde la intuición porque nos capacitan para reconocer patrones de comportamiento. Es una conexión de banda ancha por su gran velocidad y producen una orientación social instantánea

Por último están las neuronas osciladoras, que favorecen la coordinación física con los demás, regulando el cómo y cuándo de los movimientos corporales. Es la sincronía de los movimientos entre dos o más personas. Es una danza física que surge desde una danza biológica. Por tanto, si el líder debe impulsar un cambio, no sólo debe lograr construir un espacio de significado compartido (lo cognitivo) sino también desarrollar una comunicación basada en la empatía (lo emocional).

El desconocimiento de la resistencia emocional a los cambios impulsados por el líder convierte al liderazgo en un proceso bajo riesgo permanente. Interesante resulta la visión del cambio organizacional que nos propone Ronald A. Heifetz, distinguiendo entre problemas técnicos y los desafíos adaptativos.

En los primeros, el cambio sería visto como un proceso de comunicación basado en modelar el mensaje con una fuerte base cognitiva, describiendo clara y precisamente el problema desde su perspectiva técnica, externa a los sujetos que intervienen en la comunicación. Los problemas técnicos reducirían el proceso de comunicación al desafío de formular correcta y objetivamente el problema, fomentando un proceso sistemático de construcción de la decisión previa formulación

y evaluación de las posibilidades de solución que la ciencia y la técnica ya disponen.

En los segundos, los denominados desafíos adaptativos, el problema radica en los mismos colaboradores, por cuanto son sus pensamientos, valores y comportamientos los que deben cambiar para lograr el objetivo compartido, y la respuesta para hacerlo está en ellos mismos (Heifetz y Linsky, 2003).

En este caso, el proceso de cambio tiene un fuerte componente emocional y resulta evidente que se traduce en un proceso de liderazgo más riesgoso, porque el líder impulsa un cambio que produce una pérdida en los colaboradores.

En los desafíos adaptativos el líder no configura los contornos del problema, más bien es una comunicación provocativa y que resalta el rol de perceptor al entregar en los colaboradores la formulación e implantación de la respuesta al mensaje propuesto por el líder. El líder como comunicador hace evidente los diversos modelos mentales y estados emocionales

de los colaboradores y no ofrece una respuesta, porque ésta no existe y debe ser construida por todo el equipo.

El líder como emisor de mensajes pasa a dinamizar el proceso de creación del equipo, asumiendo un papel más de catalizador y contenedor del conflicto que dueño y principal impulsor de los mensajes o respuestas que resolverán el desafío adaptativo a enfrentar. En este escenario de desafíos de cambio se pone a prueba la capacidad comunicacional del líder, porque efectivamente persigue que los colaboradores modifiquen sus pensamientos y comportamientos.

Por lo tanto, el proceso de cambio más que centrarse en la modificación técnica del entorno (problema técnico) se centra en el cambio de las personas (desafío adaptativo), haciendo en este último caso más peligrosa e incomprendida la acción de liderazgo ejercida por el líder. La siguiente analogía, propuesta por Ronald A. Heifetz, ilustra las claras diferencias entre un problema técnico y un desafío adaptativo. Da cuenta de lo diversos que son los procesos comunicacionales que determinan el abordaje de problemas técnicos o desafíos adaptativos:

La importancia y la dificultad de distinguir entre cambio técnico y adaptativo pueden ilustrarse con una analogía. Cuando nuestro coche tiene problemas, acudimos al mecánico. La mayoría de las veces, el mecánico puede arreglarlo. Sin embargo, si los problemas se deben al modo en que conduce un miembro de la familia, es probable que reaparezcan. Tratar los problemas como si fueran puramente técnicos, llevando el coche al mecánico una y otra vez para volver a ponerlo en la carretera, oculta los verdaderos conflictos. Sean cuales sean los problemas subyacentes, el mecánico no puede resolverlos. Por el contrario, es necesario que se produzcan cambios en la familia y esto no será fácil.

Puede que todos se resistan a los cambios, negando incluso la existencia de tales problemas. Ése es el motivo por el que incluso aquellos que no se ven directamente afectados por un cambio adaptativo acostumbran a experimentar incomodidad cuando alguien altera el equilibrio de un grupo o una organización. Esta resistencia al cambio adaptativo se da, por supuesto, en los negocios.

De hecho, es el clásico error: las empresas tratan este tipo de cambios como si fueran problemas técnicos. Por ejemplo, los ejecutivos intentan mejorar los resultados mediante reducciones de costes a gran escala. Esto no sólo evita la necesidad de tomar duras decisiones con respecto a qué áreas habría que perfeccionar, sino que también oculta el hecho de que el verdadero desafío de la empresa reside en el rediseño de su estrategia.

Tratar los cambios adaptativos como si fueran técnicos permite que los ejecutivos hagan aquello en lo que han sido excelentes a lo largo de sus carreras: resolver los problemas de los demás. Esto permite, a su vez, que otros miembros de la organización disfruten de la paz primordial de saber que su máximo responsable tiene un plan para mantener el orden y la estabilidad. Al fin y al cabo, el directivo no debe instigar -y las personas no deben sufrir- cambios incómodos. La mayoría de las personas estará de acuerdo en que, a pesar del malestar selectivo de un ejercicio de recorte de costes, éste es menos traumático que reinventar una empresa. (Heifetz et al., 2002).

El proceso comunicacional en los desafíos adaptativos es más exigente con el líder o emisor de los mensajes, porque deposita la eficacia de la comunicación no tan sólo en los colaboradores y el mensaje, sino fundamentalmente en la calidad de la fuente. Como quinto aprendizaje se podría decir que el líder ante la complejidad e incertidumbre de los desafíos que enfrenta utilizará cada vez más un mensaje provocador para lograr el cambio deseado. De paso aumenta el peligro para su persona y rol de liderazgo. En efecto, en vez de ejercer un liderazgo que dé seguridad a los colaboradores a través de la propuesta de respuestas, alentará la inquietud a través de fomentar la búsqueda de cambios personales con preguntas

más que respuestas.

En suma, el enfrentar un desafío adaptativo pone el acento en el mensajero y como las noticias que trae nos sacan de nuestra zona de comodidad, tiene un alto incentivo para que los colaboradores enfrenten al mensajero.

Liderazgo eficaz: credibilidad en tiempos del Facebook Los dos primeros acercamientos al liderazgo nos muestran aquellos aspectos que el líder debe ocuparse, centrando el foco del análisis en los destinatarios del mensaje, esto es, los colaboradores. Lo primero que se destacaba es la creación de un espacio cognitivo compartido –modelo mental común– para lo cual el relato de historias con énfasis emocional lograba impulsar los pensamientos y acciones hacia la dirección esperada por el emisor del mensaje. La confiabilidad de la fuente siempre ha sido clave en las comunicaciones y más aún en un mundo en que el ritmo y dirección del cambio es cada vez más difícil. En efecto, disipar la incertidumbre que la globalización ha instalado sólo es posible con la credibilidad del emisor-intérprete.

En esta última mirada la atención se centrará en la credibilidad del líder como fuente de cambio y elaborador de acciones comunicacionales con su equipo de colaboradores. Los expertos en liderazgo James Kouzes y Barry Posner (1996) ponen de manifiesto la gran valoración asignada por los colaboradores a la credibilidad del líder.

Ambos autores, preocupados de los valores personales y su relación con el liderazgo, iniciaron a comienzos de la década de los 80 una investigación destinada a identificar las cualidades que los colaboradores más admiraban en su líder. Observaron una uniformidad en las respuestas y los colaboradores destacaban cuatro cualidades en el siguiente orden de importancia:

1. Honesto.

2. Progresista.

3. Inspirador.

4. Competente.

Lo anterior se complementa con la mirada de Berlo, Lemert y Mertz (1969), investigadores en comunicación, quienes plantean que las cualidades de ser honesto, inspirador y competente se constituyen en la base de la credibilidad de la fuente de información: Una persona que presenta estas tres cualidades, en altos niveles, es considerada una fuente confiable de información.

La credibilidad crea confianza, espacio cognitivo y emocional compartido, que permite que el cambio personal y organizacional sea más eficaz y rápido, como lo destaca Stephen M.R. Covey en su libro El factor confianza (2007).

Un ejemplo que ilustra la eficacia de un líder creíble es el relato que John Carlin, periodista del diario El País de España, hace de la intervención de Nelson Mandela para unir la nación sudafricana a través del mundial de rugby de 1995: El contexto que da ribetes de la capacidad de persuasión de Nelson Mandela se comprende si consideramos que al año 1990, luego de 27 años en prisión, recupera su libertad, y siendo electo presidente en el año 1994, convoca a su oficina al capitán del equipo de rugby de Sudáfrica, los famosos Springboks, a la sazón, un equipo integrado en su totalidad por blancos.

Francois Peinar, el capitán de los Sprinboks se reúne con Mandela presidente, el 17 de junio de 1994, aceptando el desafío de éste de utilizar el mundial de rugby para unir a la nación. ¿Qué habrá pasado por la cabeza y corazón de Peinar para exponer su carrera y su vida a semejante aventura?

Aventura que concluyó con el campeonato mundial para Sudáfrica, venciendo en la final al fuerte y mundialmente conocido equipo de Nueva Zelanda, All Black, éxito que se ve relativizado si consideramos que el equipo sudafricano liderado por Pienar terminó adoptando como himno del equipo el tradicional canto tribal que los negros opositores cantaban en sus protestas contra el apartheid y si consideramos que el estadio, repleto de blancos, coreó a una voz el nombre de ¡Nelson! ¡Nelson! (Carlin, 2009, p.282).

En tiempos de facebook y twitter la credibilidad es un bien cada vez más escaso debido a la simultaneidad y facilidad de mirada y transmisión que permiten las nuevas tecnologías. Diluyen en forma abismante la frontera entre lo público y lo privado. Hace algunos días la misma sorpresa que Facebook preparó para sus usuarios en cuanto a dejar por defecto sus contenidos compartidos, tomaba por sorpresa al creador de esta red social, mostrando fotos que hasta antes de esta modificación sólo eran posibles de visualizar por sus amigos.

Para Kouzes y Posner (1996) la credibilidad se basa en dos grandes cualidades del líder. La primera establece que el líder o emisor del mensaje debe ser competente y la segunda se asocia con una persona íntegra. Ser competente se vincula más con el dominio técnico del emisor sobre los contenidos del mensaje, visión tradicional de la comunicación en que bastaba con dominar los aspectos técnicos del proceso de comunicación para asegurar una comunicación eficaz.

Hoy se sabe que ser competente en lo técnico y cognitivo es condición necesaria y no suficiente. Se puede ser un buen emisor de mensajes “técnicamente” bien elaborados y lógicamente construidos y no lograr que los colaboradores se entusiasmen y dejen afectar o modificar en sus pensamientos y acciones.

La integridad hace la diferencia y se pone a prueba en tiempos de Facebook y Twitter. En efecto, si bien Internet ha permitido mejorar la calidad técnica del mensaje al difundir más rápidamente el conocimiento, no tiene el mismo efecto en lo que respecta a integridad.

La integridad de la fuente se la puede ver en la congruencia entre lo que decimos y hacemos. Mientras mayor es la brecha entre ambas acciones ejercidas por el líder, menor será la eficacia de su liderazgo.

Las incongruencias y asimetrías de información propias de un mundo preinternet se han superado, haciendo que lo privado y lo público sean parte del mismo mensaje, del mismo mensajero o fuente.

A todo nivel estamos expuestos a que la red social o Google nos descubra en nuestras brechas que afectan nuestra integridad, diluyendo nuestro capital de credibilidad en aquéllos a quienes influimos, nuestros colaboradores.

Algunos pensarán que basta con poner más atención en lo que decimos y hacemos, sin embargo, ello no es así. Para la sicóloga Ellen Langer, pasamos gran parte del día en la desatención: “La mayoría de nosotros vivimos el día a día sin reconocer las alternativas que tenemos y sin decidir activamente entre ellas” (Langer, 2008).

Ahí radica la dificultad de ser buenos comunicadores, fuentes confiables. Actuamos la mayor parte del tiempo con el piloto automático, basados y guiados por nuestras rutinas y modelos mentales, sin tomar conciencia del impacto de nuestras acciones sean verbales o no verbales. Podremos dominar el proceso de comunicación, pero si no somos una fuente confiable, un líder creíble, no podremos ejercer un proceso de liderazgo eficaz en el tiempo, porque si bien en el corto plazo es posible una cierta imagen, la credibilidad es un proceso.

Es decir, una película que irá descubriendo en cada una de nuestras relaciones la clase de fuente que somos. El sexto y último aprendizaje estará en la necesidad de decir y hacer con atención y conciencia plena. Ello, con el fin de ir gestionando la brecha que separa nuestros dichos de los actos. Es una brecha que socialmente tiene una dimensión y es imposible de eliminar. Existen investigaciones que indican que decimos tres mentiras en diez minutos, umbral socialmente aceptado. Sin embargo, mantenerse dentro del rango es un esfuerzo consciente de que todo líder debe asumir si desea que su mensaje o liderazgo sea eficaz.

En síntesis, el liderazgo como proceso de influencia tiene su base en la comunicación y sus determinantes. Si un líder desea impulsar el cambio y sobrevivir al intento, debe atender a los modelos mentales que son territorios cognitivos que distorsionan sus mensajes, debiendo asumir el desafío de construir espacios de significado compartidos a través de historias con un fuerte componente emocional. Estas historias subyacen en la conducta y su eficaz manejo del líder le asegura la necesaria empatía social para influir.

Sin embargo, todo lo anterior será en vano, si el líder, como fuente del mensaje, no es confiable. Por ello deberá trabajar su competencia técnica, cognitiva y, especialmente, su integridad con el objetivo de lograr la credibilidad necesaria para estructurar el contexto de confianza que permita que su mensaje, aunque provocativo, sea positivo y eficaz.

Referencias Bibliográficas

Berlo, D.K., Lemert, J.B., y Mertz, R.J. (1969). Dimensions for Evaluating the Acceptability of Message Sources. Public Opinión Quartely Nº 33. Pgs. 563-576.

Carlin, J. (2009). El factor humano. Buenos Aires: Seix Barral.

Covey, S. en colaboración con Merrill, R. (2007). El Factor Confianza. Barcelona: Paidós Ibérica S.A.

Goleman, D., Boyatzis, R., y McKee, A. (2002). El líder resonante crea más. Barcelona: Plaza & Janés Editores S.A.

Goleman, D., y Boyatzis, R. (2008). La inteligencia social y la biología del liderazgo. Harvard Business Review, América Latina.

Heifetz, R. y Linsky, M. (2002). Manual de supervivencia para líderes. Harvard Deusto Business Review, Nº110.

Heifetz, R. y Linsky, M. (2003). Liderazgo sin límites. Barcelona: Paidós.

Kouzes, J. y Posner, B. (1996). Credibilidad. Barcelona: Gránica.

Langer, E. (2008). Artículo Harvard Deusto Business Review.

McKee, R. (2003). Contar historias que mueven y conmueven. Harvard Business Review, América Latina.

Senge, P. (1992). La Quinta Disciplina. Barcelona: Granica.

Viola, L. (2001). Los Discursos del Poder. Bogotá: Grupo Editorial Norma.

Publicado en Universidad de Palermo Facultad de Diseño y Comunicación. Post original aquí.

Si te ha interesado este post, no olvides dejarnos tus comentarios. También apreciamos que los compartas con tus amigos y contactos en las redes sociales. Muchas gracias.

Me gusta:

Me gusta Cargando...

Share

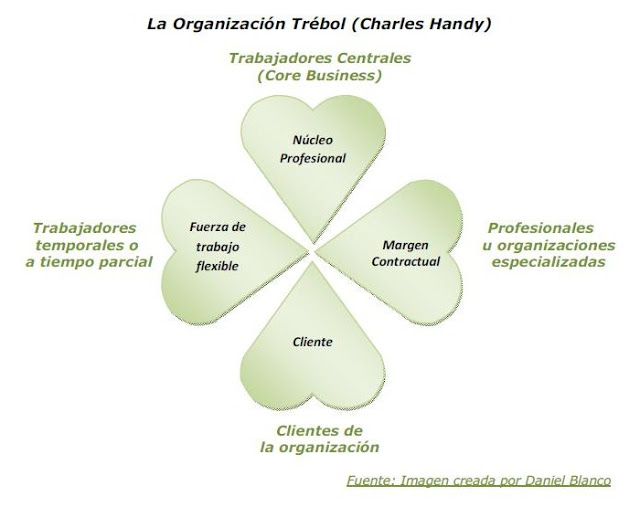

Concepto empresarial “acuñado” Charles Handy* al considerar como activo más relevante y basado en la distribución de las tareas de la empresa entre tres grupos relevantes de “actores” principales con diferentes expectativas y recompensados de un modo diverso.

Concepto empresarial “acuñado” Charles Handy* al considerar como activo más relevante y basado en la distribución de las tareas de la empresa entre tres grupos relevantes de “actores” principales con diferentes expectativas y recompensados de un modo diverso.

Saber cálculo integral no es indispensable para quien dirige una empresa, grande o pequeña, o un colegio, o un país.

Saber cálculo integral no es indispensable para quien dirige una empresa, grande o pequeña, o un colegio, o un país. El liderazgo es un fenómeno social Desde hace más de una década que me ha interesado aprender y enseñar sobre liderazgo y en numerosas ocasiones me encuentro contando y rememorando aquella escena de la película El Náufrago (Zemeckis, 2000), protagonizada por Tom Hanks. En esta producción cinematográfica, Check Noland, un ingeniero en sistemas de correos express, FedEx, luego de permanecer un tiempo en la soledad de una isla, convierte un balón de fútbol llamado Wilson en su amigo. Con ello refleja la profunda necesidad de ser en sociedad, el inevitable destino de necesitar de un otro para construir su propia identidad.

El liderazgo es un fenómeno social Desde hace más de una década que me ha interesado aprender y enseñar sobre liderazgo y en numerosas ocasiones me encuentro contando y rememorando aquella escena de la película El Náufrago (Zemeckis, 2000), protagonizada por Tom Hanks. En esta producción cinematográfica, Check Noland, un ingeniero en sistemas de correos express, FedEx, luego de permanecer un tiempo en la soledad de una isla, convierte un balón de fútbol llamado Wilson en su amigo. Con ello refleja la profunda necesidad de ser en sociedad, el inevitable destino de necesitar de un otro para construir su propia identidad.

Esta propensión a la interconexión con nuestros semejantes es la llamada `Inteligencia social´, definida por Daniel Goleman como un conjunto de competencias interpersonales construidassobre circuitos neuronales específicos que inspiran a otros a ser eficaces (2008).

Esta propensión a la interconexión con nuestros semejantes es la llamada `Inteligencia social´, definida por Daniel Goleman como un conjunto de competencias interpersonales construidassobre circuitos neuronales específicos que inspiran a otros a ser eficaces (2008).