por Pablo Pascale

¿Es la creatividad un proceso que puede permanecer ajeno a la sociedad? ¿Son las culturas más o menos creativas unas que otras? ¿Podemos hablar de creatividad sin referir a aspectos sociales y culturales? Todas estas preguntas son las que pretende responder el modelo de sistemas de Mihaly Csikszentmihalyi.

Tradicionalmente, las teorías sobre creatividad se han centrado únicamente en la persona. Csikszentmihalyi plantea que tratar a la creatividad exclusivamente como un proceso mental no hace justicia al fenómeno, que es tanto social y cultural, como psicológico.

“La creatividad no se produce dentro de la cabeza de las personas, sino en la interacción entre los pensamientos de una persona y un contexto sociocultural”

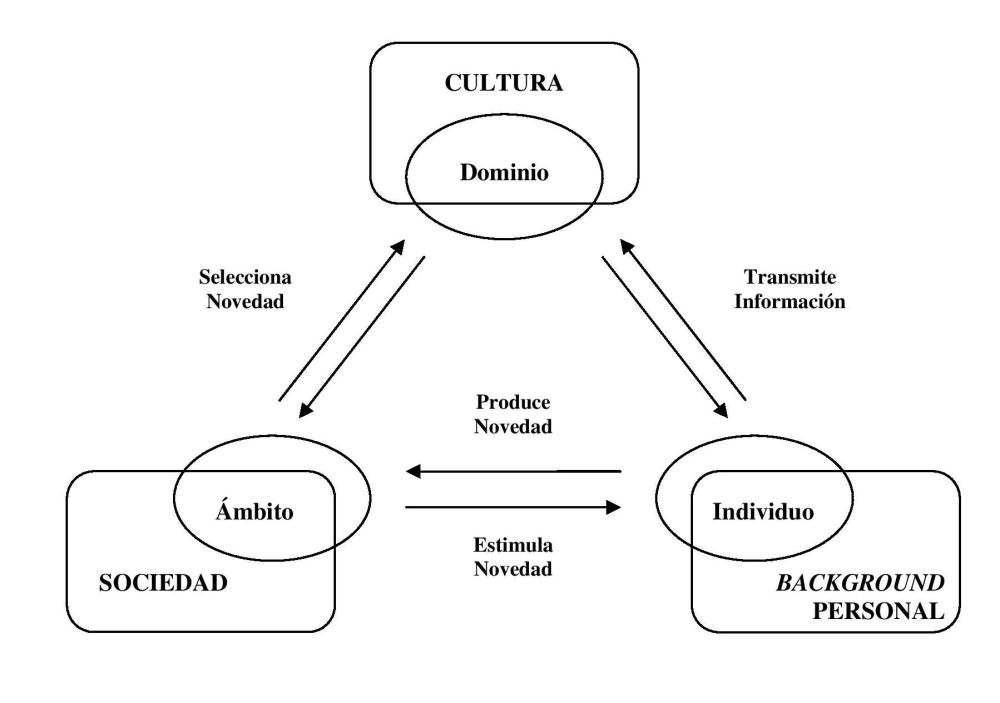

La creatividad es el resultado de la interacción de un sistema compuesto por tres elementos: una cultura que contiene reglas simbólicas, una persona que aporta novedad al campo simbólico, y un ámbito de expertos que reconocen y validan la innovación. Los tres subsistemas son necesarios para que tenga lugar una idea, producto o descubrimiento creativo.

La creatividad no es el producto de individuos aislados sino de sistemas sociales emitiendo juicios sobre productos individuales. Por lo que, la creatividad es cualquier acto, idea o producto que cambia un dominio ya existente, o lo transforma en uno nuevo. Y ese dominio no puede ser modificado sin el consentimiento explícito o implícito del ámbito responsable de él.

Veamos cada uno de los tres sistemas:

Dominio

Es imposible introducir una variación sin referencia a un patrón existente. Así, el dominio representa objetos, reglas, representaciones y notaciones. La creatividad ocurre cuando una persona realiza un cambio en el dominio que será transmitido en el tiempo. Actualmente, a pesar de que la difusión de información es instantánea, las ideas más novedosas surgen en centros donde convive gente de diferentes raigambres culturales, interactuando e intercambiando ideas.

Ámbito

Incluye a todos los individuos que actúan como “guardianes de las puertas que dan acceso al dominio”. Los cambios no pueden ser adoptados si no existe un grupo encargado de tomar las decisiones referentes a qué debe o no ser incluido en el dominio. El ámbito es la organización social del dominio, que, por ejemplo, en las artes plásticas lo serán los profesores de arte, críticos, galeristas, artistas plásticos, directores de museos. etc. O sea, mientras el producto no sea validado podemos estar hablando de originalidad, pero no de creatividad. Por lo que, la tarea de la persona creativa es la de “convencer” al ámbito de lo valioso de su idea.

Individuo

La creatividad tiene lugar cuando una persona, usando los símbolos de un dominio dado, tiene una nueva idea o ve una nueva distribución, que es seleccionada por el ámbito para ser incluida en el dominio. Como principio, la personalidad de un individuo que pretende hacer algo creativo debe adaptarse al dominio particular y a las circunstancias de un ámbito concreto. Csikszentmihalyi propone que:

(a) antes que una persona pueda realizar una variación creativa, debe tener acceso al dominio, y debe desear aprender sus reglas;

(b) son de gran importancia los factores individuales que contribuyen al proceso creativo;

(c) un aspecto esencial de la creatividad personal se corresponde con la capacidad de convencer al ámbito de las virtudes de la novedad producida por uno.

Posiblemente, el gran aporte de Csikszentmihalyi es el relativo al papel del ámbito y la existencia de los “guardianes” como algo que viene a desromantizar la visión sobre la creatividad dándole un anclaje real, resaltando el papel de las instituciones, las jerarquías y las validaciones locales e históricas, inclusive el papel de los intereses.

El modelo de sistemas de Csikszentmihalyi constituye un gran aporte al dominio científico de la creatividad dado que incluye dimensiones extra personales a las que pone en interacción con elementos históricos, culturales, institucionales, sociales, económicos y psicológicos.

Fuentes:

– Csikszentmihalyi, M. 1988a: Society, culture and person: a systems view of creativity. En R. J. Sternberg, (Ed.); The nature of creativity: contemporary psychological perspectives. Cambridge University Press.

– Csikszentmihalyi, M. 1998: Creatividad el fluir y la psicología del descubrimiento y la invención. Barcelona, Paidós.

– Csikszentmihalyi, M. 1999: Implications of a systems perspective for the study of creativity. En R. J. Sternberg, (Ed.); Handbook of creativity. Cambridge University Press.

– Pascale, P. 2005: ¿Dónde está la creatividad? Una aproximación al modelo de sistemas de Mihaly Csikszentmihalyi. Arte, Individuo y Sociedad, 17: 61-84.

Publicado en CreatividadInnovación. Post original aquí.

Si te ha interesado este post, no olvides dejarnos tus comentarios. También apreciamos que los compartas con tus amigos y contactos en las redes sociales. Muchas gracias.

Cuando se trata de valores, el cambio en las organizaciones continúa siendo una quimera si estos valores chocan o son contrarios a los que imperan y llueven continuamente desde las nubes de nuestra cultura social, filtrándose por las junturas e intersticios de nuestras organizaciones y sumándose al torrente de nuestras culturas organizativas.

Cuando se trata de valores, el cambio en las organizaciones continúa siendo una quimera si estos valores chocan o son contrarios a los que imperan y llueven continuamente desde las nubes de nuestra cultura social, filtrándose por las junturas e intersticios de nuestras organizaciones y sumándose al torrente de nuestras culturas organizativas.

Como hemos dicho hay maneras muy diferentes de entender lo que es el aprendizaje.

Como hemos dicho hay maneras muy diferentes de entender lo que es el aprendizaje.