por Oscar Castillero Mimenza

Este concepto vinculado al mundo de la Física también puede ser utilizado por la Psicología.

Imaginemos que una mosca vuela de manera constante a nuestro alrededor realizando círculos concéntricos, con una velocidad tal que no somos capaces de seguirla con la simple vista. Como su zumbido nos perturba, queremos saber su localización exacta.

Para ello tendremos que elaborar algún tipo de método que nos permita verla. Se nos puede ocurrir, por ejemplo, rodear la zona de una sustancia que pueda ser afectada por su paso, de manera que podamos localizar su posición. Pero este método va a reducir su velocidad. De hecho, cuanto más intentemos saber donde se encuentra, más vamos a tener que ralentizarla (ya que ésta se sigue moviendo). Lo mismo ocurre cuando tomamos la temperatura: el instrumento en sí tiene una temperatura determinada que puede provocar la alteración de la temperatura original de lo que queremos medir.

Estas situaciones hipotéticas pueden usarse como analogía a lo que ocurre cuando queremos observar el movimiento de una partícula subatómica como un electrón. Y sirve, asimismo, para explicar el principio de incertidumbre de Heisenberg. En este artículo explicaré brevemente en qué consiste este concepto.

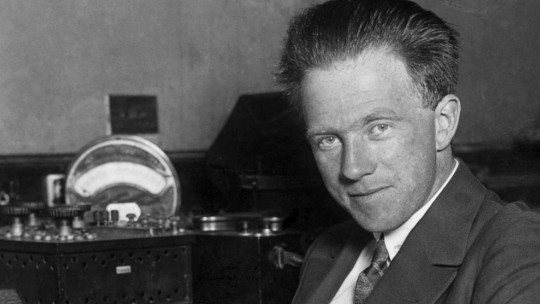

Werner Heisenberg: breve repaso a su vida

Werner Heisenberg, científico alemán nacido en Wurzburgo en el año 1901, es principalmente conocido por su participación en el desarrollo de la mecánica cuántica y por haber descubierto el principio de incertidumbre (y también por poner mote al protagonista de Breaking Bad). Si bien inicialmente se formó en matemáticas, Heisenberg terminaría doctorándose en física, ámbito donde aplicaría elementos propios de las matemáticas como la teoría de matrices.

De este hecho terminaría surgiendo la mecánica de matrices o matricial, que resultaría fundamental a la hora de establecer el principio de indeterminación. Este científico en contribuiría en gran medida al desarrollo de la mecánica cuántica, desarrollando la mecánica cuántica matricial por la cual terminaría recibiendo el premio Nobel de Física en 1932.

Heisenberg sería asimismo encargado durante la época del nazismo de la construcción de reactores nucleares, si bien sus esfuerzos en este área resultaron infructuosos. Posteriormente a la guerra declararía junto a otros científicos que la falta de resultados fue premeditada de cara a evitar el uso de bombas atómicas. Tras la guerra sería encerrado junto al otros diferentes científicos alemanes, pero terminó siendo liberado. Murió en 1976.

El principio de indeterminación de Heisenberg

El principio de incertidumbre o de indeterminación de Heisenberg establece la imposibilidad a nivel subatómico de conocer a un mismo tiempo la posición y el momento o cantidad de movimiento (la velocidad) de una partícula.

Este principio proviene del hecho de que Heisenberg observó que si queremos localizar en el espacio un electrón es necesario hacer rebotar fotones en él. Sin embargo esto produce una alteración en su momento, de manera que lo que hace que podamos localizar el electrón dificulta la observación precisa del momento lineal de éste.

El observador altera el entorno

Esta imposibilidad es debida al propio proceso que nos permite medirlo, puesto que a la hora de realizar la medición de la posición el mismo método altera la velocidad a la que viaja la partícula.

De hecho, se establece que a mayor certeza de la posición de la partícula menor conocimiento de su momento o cantidad de movimiento, y viceversa. No se trata de que el instrumento de medida altere en sí el movimiento o que sea impreciso, simplemente que el hecho de medirlo produce una alteración.

En conclusión, este principio supone que no podemos conocer con exactitud todos los datos en lo que respecta al comportamiento de las partículas, ya que el conocimiento preciso de un aspecto supone provocar que no podamos conocer con el mismo nivel de precisión el otro.

Relacionando el principio de incertidumbre con la Psicología

Puede parecer que un concepto propio de la física cuántica no tiene mucha relación con la disciplina científica que estudia la mente y los procesos mentales. Sin embargo, el concepto general detrás del principio de incertidumbre de Heisenberg resulta aplicable dentro de la psicología e incluso de las ciencias sociales.

El principio de Heisenberg supone que la materia es dinámica y no por completo predecible, sino que está en continuo movimiento y no es posible medir determinado aspecto sin tener en cuenta que el hecho de medirlo alterar otros. Esto implica que hemos de tener en cuenta tanto lo que observamos cómo lo que no.

Vinculando esto al estudio de la mente, los procesos mentales o incluso las relaciones sociales, eso significa que el hecho de medir un fenómeno o proceso mental supone centrarse en él obviando otros y suponiendo asimismo que el propio hecho de medir puede provocar una alteración en lo que medimos. La reactancia psicológica, por ejemplo, indica este efecto.

Influyendo en el objeto de estudio

Por ejemplo, si intentamos evaluar la capacidad de atención de una persona esta puede ponerse nerviosa y distraerse pensando que la estamos evaluando, o bien puede suponer una presión que le haga concentrarse más de lo que sería habitual en su vida diaria. Centrarnos y profundizar únicamente en un aspecto concreto puede hacer que olvidemos otros, como podría ser la motivación en este caso para realizar la prueba.

Asimismo, no sólo es relevante a nivel de investigación sino que puede vincularse al propio proceso perceptivo. Si focalizamos nuestra atención en una voz, por ejemplo, las otras van a amortiguarse.

Lo mismo ocurre si miramos fijamente algo: el resto pierde nitidez. Incluso puede observarse a nivel cognitivo; si pensamos en un aspecto de la realidad y profundizamos en él, vamos a dejar de lado otros aspectos de dicha realidad en la que participamos.

Ocurre también en las relaciones sociales: por ejemplo, si pensamos que alguien está tratando de manipularnos dejaremos de prestar tanta atención en lo que nos dice, y lo mismo puede ocurrir a la inversa. No es que no podamos hacer caso a lo demás sino que cuanto más nos focalizamos en algo y más precisos somos en dicho algo, menos somos capaces de detectar algo diferente al mismo tiempo.

Referencias bibliográficas:

- Esteban, S. y Navarro, R. (2010). Química general: volumen I. Madrid: Editorial UNED.

- Galindo, A.; Pascual, P. (1978). Mecánica Cuántica. Madrid: Alhambra.

Publicado en Psicología y Mente. Post original aquí.

Si te ha interesado este post, no olvides dejarnos tus comentarios. También apreciamos que los compartas con tus amigos y contactos en las redes sociales. Muchas gracias.

Como hemos dicho hay maneras muy diferentes de entender lo que es el aprendizaje.

Como hemos dicho hay maneras muy diferentes de entender lo que es el aprendizaje.