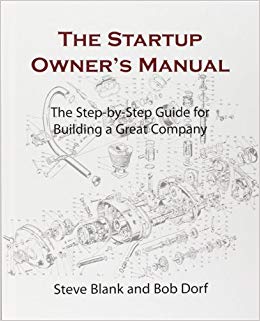

Steve Blank, profesor de la Universidad de Stanford, lider de opinión y pionero en las nuevas teorías de administración para startups, escribió recientemente un libro llamado “Startup Owner´s Manual” que considero esta destinado a volverse una referencia obligada para cualquier persona interesada en estos temas.

Steve Blank, profesor de la Universidad de Stanford, lider de opinión y pionero en las nuevas teorías de administración para startups, escribió recientemente un libro llamado “Startup Owner´s Manual” que considero esta destinado a volverse una referencia obligada para cualquier persona interesada en estos temas.

Este libro incorpora mas de 10 años de las experiencias y mejores practicas que han revolucionado el mundo de las startups. Incluye el “Business Model Canvas” de Alexander Osterwalder como el principio organizativo de las hipótesis de una startup, provee recomendaciones y patrones distintos para productos físicos y basados en web/móvil, ofrece instrucciones detalladas sobre como obtener, mantener y crecer la base de clientes, reconociendo las diferentes técnicas adecuadas para canales físicos y web. También enseña las “nuevas matemáticas para startups”, que Blank define como las métricas relevantes para alimentar el crecimiento.

El “Startup Owner´s Manual es un manual de referencia casi enciclopédico sobre como construir una exitosa startup que puede escalar en crecimiento, aunque como el mismo Blank lo advierte, el libro no es una panacea que asegure éxito alguno, solo “reducirá rápidamente la cantidad de errores estúpidos que las startups cometen”. Al final, nada sustituye a la ejecución del emprendedor, por mas que utilice las metodologías y procesos de incubación/aceleración mas sofisticados, por mas apoyo de los mejores mentores, o incluso por mas capital que hubiese levantado para su proyecto.

El “Startup Owner´s Manual es un manual de referencia casi enciclopédico sobre como construir una exitosa startup que puede escalar en crecimiento, aunque como el mismo Blank lo advierte, el libro no es una panacea que asegure éxito alguno, solo “reducirá rápidamente la cantidad de errores estúpidos que las startups cometen”. Al final, nada sustituye a la ejecución del emprendedor, por mas que utilice las metodologías y procesos de incubación/aceleración mas sofisticados, por mas apoyo de los mejores mentores, o incluso por mas capital que hubiese levantado para su proyecto.

Y hablando de ejecución de los fundadores, en una reciente entrevista donde presentaba su nuevo libro, Steve menciono lo que para el son las 4 características mas importantes que debe exhibir un emprendedor:

- Insight: que en el caso de startups, Blank refiere como la capacidad de un emprendedor para tener “corazonadas” sobre los mercados, los clientes o incluso las tendencias tecnologicas, y poder predecir hacia donde va el futuro. Esto es algo realmente difícil de desarrollar en una persona, e incluso se podría decir que hay individuos que tienen esa capacidad de “insight” innata.

- Pattern recognition: Se podria argumentar que el “insight” en muchos casos es algo menos mágico y mas explicable por una necesaria capacidad adicional del emprendedor para reconocer patrones y tendencias, incluso desconectadas, y poder unir los puntos de toda esa información para generar un “insight”. Sin la capacidad de reconocimiento de patrones, el “insight” de un emprendedor puede volverse solo quimeras y juegos mentales.

- Passion: todo lo anterior solo permite generar ideas con cierto potencial, pero este potencial solo podrá ser convertido en realidad a través de un trabajo casi sobrehumano que sin una pasión casi enfermiza o poco entendible para la mayoría de la población, seria imposible (ver post Entrepreneurs on Fire).

- Artistry: la ejecución en una startup no es la de un administrador que lleva a cabo un plan predefinido para un producto y cliente claramente identificados. En una startup la ejecución es una combinación de arte con ciencia (y en ese sentido Steve Blank fue el primero en crear la Teoria Moderna de Administracion de Startups, lo que pienso que en el futuro lo podria poner a la altura de los grandes teóricos de la administración del siglo XX como Henri Fayol, Frederick W. Taylor o mas recientemente Peter Drucker). Dada la enorme cantidad de retos que la indefinición de tantas premisas fundamentales se presentan en una startup (entre los cuales contamos al producto a vender y los clientes de los mismos, por ejemplo), el fundador o fundadores deben ser verdaderos artistas para convertir esa masa amorfa de variables en algo relevante. En ese sentido también el emprendedor debe haber desarrollado una sensibilidad muy rara de encontrar, para ver cosas que otros no ven y tener la iniciativa para transformarlas en realidad.

De los cuatro puntos que menciona Steve Blank podemos deducir lo obvio: que sin el emprendedor adecuado ninguna startup tiene éxito, y que las características requeridas son sumamente difíciles de encontrar en el común de la población. De hecho en un estudio reciente de Endeavor se hallo que solo el 9% de la población económicamente activa emprende negocios, y de esos solo el 4% (o el 0.36% de la población total) son empresas de alto impacto (que ellos definían con crecimientos anuales superiores al 20%).

Es decir, solo 3 de cada mil personas son emprendedores de alto impacto.

Considerando que el mundo esta sufriendo una restructuración muy profunda en todas las industrias por la revolución digital (ver Inteligencia Artificial Subyacente: La nueva era economica mundial del siglo XXI), donde nuevos modelos de negocio están siendo creados en este momento- con el efecto de creación y destrucción de empleos y riqueza-, debería ser una prioridad nacional para cualquier país identificar a esos emprendedores con la madera necesaria, y cultivarlos y apoyarlos a toda costa. Nuestro futuro económico podría depender de eso.

Publicado en BIEN. Post original aquí.

Si te ha interesado este post, no olvides dejarnos tus comentarios. También apreciamos que los compartas con tus amigos y contactos en las redes sociales. Muchas gracias.

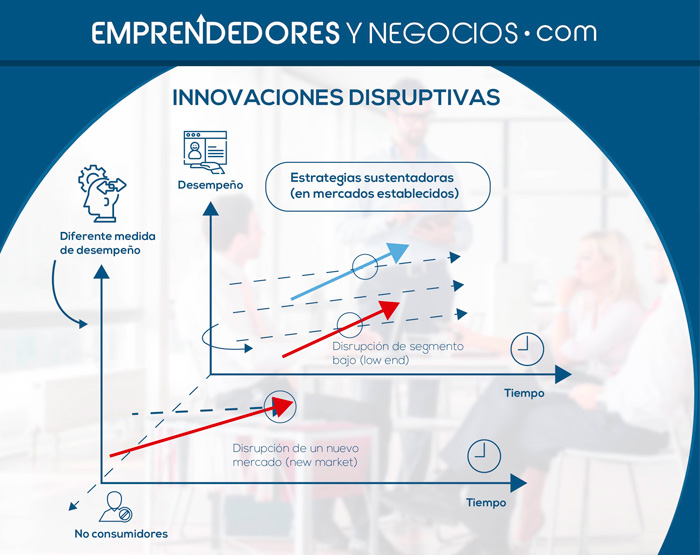

El término innovación disruptiva, propuesto por Clayton Christensen en su libro “El dilema del Innovador” (1997), ha revolucionado el mundo del marketing. En esta ocasión te contaremos por qué y cuáles son las claves para ponerlo en práctica en tu empresa.

El término innovación disruptiva, propuesto por Clayton Christensen en su libro “El dilema del Innovador” (1997), ha revolucionado el mundo del marketing. En esta ocasión te contaremos por qué y cuáles son las claves para ponerlo en práctica en tu empresa. En consecuencia, se logró reducir costos y crear un mercado competitivo que dio pie a un crecimiento sostenido, líder en la economía actual.

En consecuencia, se logró reducir costos y crear un mercado competitivo que dio pie a un crecimiento sostenido, líder en la economía actual. En otras palabras, no toda la teoría disruptiva sirve para cualquier tipo de industria que se encuentre en un mercado cambiante. De hecho, esto puede ocasionar que se pongan en práctica estrategias erróneas, que reduzcan tus posibilidades de éxito empresarial.

En otras palabras, no toda la teoría disruptiva sirve para cualquier tipo de industria que se encuentre en un mercado cambiante. De hecho, esto puede ocasionar que se pongan en práctica estrategias erróneas, que reduzcan tus posibilidades de éxito empresarial.

La teoría prospectiva o teoría de aversión a las pérdidas afirma que las percepciones de beneficio y pérdida de las personas son asimétricas. Es decir, las personas tienen más miedo a sufrir una pérdida de lo que son atraídos por el posible beneficio. Si las personas se les da la opción de dos perspectivas diferentes, van a escoger el que se piensa que tiene menos posibilidades de terminar en una pérdida, en lugar de la que ofrece la mayor cantidad de ganancias.

La teoría prospectiva o teoría de aversión a las pérdidas afirma que las percepciones de beneficio y pérdida de las personas son asimétricas. Es decir, las personas tienen más miedo a sufrir una pérdida de lo que son atraídos por el posible beneficio. Si las personas se les da la opción de dos perspectivas diferentes, van a escoger el que se piensa que tiene menos posibilidades de terminar en una pérdida, en lugar de la que ofrece la mayor cantidad de ganancias. Michael Eugene Porter (n. 1947, Ann Arbor, Michigan) es profesor de la

Michael Eugene Porter (n. 1947, Ann Arbor, Michigan) es profesor de la

Se entiende como Teoría de Innovación, a la aplicación de nuevos conocimientos, ideas, conceptos, productos, servicios y practicas a las actividades comerciales. El hombre en la creación de empresas debe esforzarse por crear nuevos conocimientos y aplicarlos en la mejora de la actividad, con decisión y voluntad, creyendo en lo que se hace y visualizando el éxito en lo que emprende.

Se entiende como Teoría de Innovación, a la aplicación de nuevos conocimientos, ideas, conceptos, productos, servicios y practicas a las actividades comerciales. El hombre en la creación de empresas debe esforzarse por crear nuevos conocimientos y aplicarlos en la mejora de la actividad, con decisión y voluntad, creyendo en lo que se hace y visualizando el éxito en lo que emprende.