por Alicia Pomares

Si lo seguimos llamando teletrabajo lo vamos a odiar.

Se mire como se mire esto no es teletrabajo, y lo sabes.

Estar en casa cuidando y entreteniendo a los niños durante todo el día y trabajar cuando se van a dormir NO ES TELETRABAJO!

Estar encerrado, sin poder salir, obligados a hablar en la distancia NO ES TELETRABAJO!

Hacer una reunión con video-conferencia, …es parte del teletrabajo pero NO ES TELETRABAJO!

No poder imprimir porque te falta tinta en la impresora y no la puedes comprar, NO ES TELETRABAJO!

Estar en Estado de Emergencia, desconcertado y desconcentrado, NO ES TELETRABAJO!

El teletrabajo es: Work whenever you want, wherever you want (trabaja dónde quieras, cuando quieras) y,…..no es el caso.

Para mi el teletrabajo es algo positivo, de lo que se viene pregonando y practicando hace más de 10 años. El teletrabajo es productividad, es conciliación, es orientación a objetivos, es eficiencia, es colaboración, es concentración.

Si bien es cierto que las herramientas de teletrabajo nos están ayudando a muchos a sobrellevar esta crisis sanitaria, con la mayor productividad posible en estas condiciones.

Insisto, vamos a acabar odiando el teletrabajo si lo seguimos llamando así.

Es muy posible que lo que estamos viviendo nos ayude a teletrabajar “de verdad” cuando volvamos a la situación normal.

Por si os puede ayudar, aquí os comparto un trozo del capítulo del libro “Conectar talento, proyectar eficacia” dónde hablaba del tema. Es del 2016 pero puede ser útil igualmente.

——————————————————————————————————————————-

La movilidad y la flexibilidad horaria entendida como que “el trabajo no es un lugar dónde ir sino algo que hacer y unos objetivos que cumplir” ya no es una tendencia, es una realidad para algunas empresas y profesionales del conocimiento. No todos los puestos de trabajo se pueden beneficiar de esta nueva forma de trabajar, sin embargo, cada vez más profesionales del conocimiento trabajan de forma virtual y flexible lo que provoca cambios en la gestión de equipos, re-diseño de espacios de trabajo y uso de herramientas de gestión.

Vemos como las organizaciones se tornan más abiertas y las empresas incorporan herramientas sociales en sus entrañas lo que provoca un cambio en la forma que adopta el trabajo. Otro de los aspectos que está marcando el fin del trabajo como lo hemos conocido hasta ahora y gracias a la globalización de la economía, los cambios en el mercado, la entrada en el mercado laboral de las nuevas generaciones y, fundamentalmente a la tecnología, es la movilidad y flexibilidad laboral.

Ya empezamos a incorporar como algo “normal” y sin complejos aquello de Work whenever you want, wherever you want (trabaja dónde quieras, cuando quieras)

Son nuevas formas de entender el trabajo basadas en la importancia de las personas y en la libertad del profesional, caracterizadas por la flexibilidad laboral, que van a marcar cambios en las relaciones laborales, en las formas de trabajar y en los entornos de trabajo.

Nos dirigimos hacia un modelo de relaciones y transacciones profesionales móviles, flexibles, ubicuas y atemporales, dónde se gestiona la información en tiempo real.

En este nuevo entorno el desarrollo de las competencias digitales es imprescindible, ya que permite que muchos de los procesos de gestión y de negocio, que hoy en día tiene lugar de forma presencial o semi-presencial, con el apoyo y la ayuda de sistemas de información, se desarrollen a través de nuevas herramientas y aplicaciones desarrolladas para dispositivos móviles, lo que, sin duda, afectará a la inmediatez del proceso y la posible frecuencia con la que éste pueda tener lugar.

Son nuevos entornos de trabajo con nuevos entornos organizativos, con empleados más libres e independientes, que provocan que empiecen a aparecer nuevos perfiles profesionales, como los denominados Knowmad – de los que hablaremos en otro capítulo – que están transformando valores como fidelidad, seguridad y estabilidad, por responsabilidad individual, autonomía y proyecto profesional.

1. Trabaja dónde quieras y cuando quieras

Ya es inevitable, poco a poco muchos profesionales del conocimiento hemos empezado a trabajar siguiendo la filosofía de flexibilidad laboral, trabajo en remoto, el teletrabajo…o como queráis llamarlo. Profesionales que frecuentamos poco las oficinas, porque nuestro lugar de trabajo es allí dónde estemos, nos puedes encontrar realizando un proyecto en una empresa cliente, reunidos con proveedores, trabajando en un chiringuito de la playa, en el comedor de casa, y hasta en la oficina. No tenemos horarios, no tenemos obligación de ir a la oficina (o muy puntualmente). Todos tenemos claros los objetivos y cada uno se organiza para conseguirlos. Hay quien trabaja mejor a las 3 de la madrugada o los fines de semana, y a media mañana del martes se va de compras porque no encuentra colas, o a esquiar entre semana.

Podemos ser profesionales que trabajamos para una misma empresa pero estamos por todas partes del mundo, a miles de kilómetros de distancia entre nosotros, pero comunicándonos en tiempo real para ser más productivos.

Gracias a las herramientas sociales ya no hay distancias, somos ubicuos.

Pero cuidado, ello exige cambios en la forma como nos organizamos para que este estilo de trabajo funcione, las organizaciones que la practican deben cuidar mucho la comunicación entre los profesionales que estamos hiper-conectados.

Somos profesionales que además de los medios habituales, utilizamos redes sociales internas, a través de las cuales, nos comunicamos, generamos ideas y gestionamos proyectos. Muchas de nuestras reuniones son virtuales. Nos vamos encontrando también por Twitter, Facebook, Instagram… y sabemos que estamos haciendo en cada momento (bueno, cuando lo queremos compartir).

Para muchos profesionales las oficinas se van a convertir en un lugar de reuniones e intercambios. Esta nueva forma de trabajar está teniendo muchos beneficios, no solo en ahorro de costes sino también en aumento de productividad. Una forma de trabajar que requiere mucha orientación a objetivos, autodisciplina, responsabilidad, compromiso y generosidad en la comunicación, los demás necesitan saber de ti. No es control, es información. Pero cuidado, no todos los perfiles profesionales son adecuados para trabajar de esta manera.

Pero este nuevo estilo de trabajo no solo se trata de “trabajar desde casa”, va más allá, es un sistema que se basa en que los directivos tienen que dejar de controlar a sus colaboradores para focalizarse en clarificar objetivos, dar soporte para conseguirlos y mejorar los métodos de medida de los mismos, métodos que evalúen a los trabajadores por lo que hacen y no por dónde o cuando lo hacen.

No es una moda, es una nueva forma de trabajar y, aunque tengamos que buscar la dosis adecuada de trabajo presencial, ya no hay vuelta atrás por las ventajas que aporta. Sin embargo, puedes sentirte muy solo y con falta de implicación con tu empresa. Aunque pases muchas horas hablando con clientes y compañeros, también pasas muchas horas solo.

La paradoja está servida. Estamos huyendo de la cultura presencialista y sin embargo, después de probarlo durante un tiempo, algunas empresas han descubierto que las mejores ideas han surgido de forma espontánea, sin planificar, cuando se comparten esos momentos presenciales, de estar juntos.

Al final, las conversaciones relajadas con un buen café en la mano son la mejor fuente de innovación.

Por ello, muchas empresas intentan buscar la fórmula más adecuada que les permita mantener ese intercambio de conversaciones presenciales y a la vez flexibilidad.

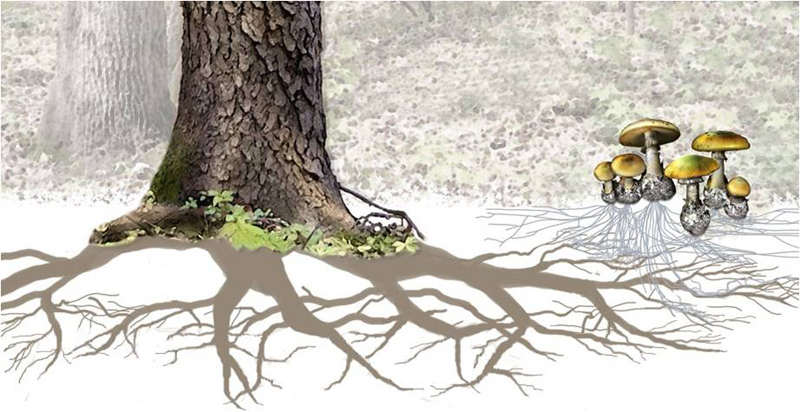

Un ejemplo es Yahoo que tras implantar la flexibilidad durante un tiempo, recapitulo volviendo al modelo antiguo. Y sus razones para hacer volver a sus empleados a trabajar a la oficina no tenía tanto que ver con la productividad como con la serendipia, las mejores decisiones e ideas habían surgido en conversaciones de pasillo. El trabajo remoto tiene muchas ventajas, pero se necesita el intercambio, las conversaciones, la chispa intelectual que inicia un proceso de inteligencia colectiva. Las redes sociales (internas y externas) ayudan, pero no sustituyen a las redes presenciales.

Algunos aspectos que hemos aprendido de esta forma de trabajar tienen que ver con ingeniar la serendipia. Serendipia, la palabra de moda en Silicon Valley, fluye más fácilmente en el mundo presencial que en el virtual. Thomas J. Allen, profesor del MIT [1] demostró hace 40 años que los colegas de trabajo que están dentro del ámbito visual son mucho más propensos a comunicarse entre ellos, que con aquellos que están fuera del alcance visual, (si están fuera del alcance visual estás fuera de la mente) es mucho más fácil el intercambio de ideas en persona. La innovación y la serendipia son difíciles de planificar pero hay métodos que ayudan. Podemos provocarla creando espacios y momentos de conversación, de conversación transformadora. En gran medida esas conversaciones transformadoras son las que tienen lugar de forma espontánea, natural y fluida. No son forzadas ni responden a una estrategia de la dirección de la empresa. Surgen de forma mágica cuando el entorno y las personas acompañan pero podemos crear las oportunidades para que aparezcan.

Lo ideal es evolucionar a soluciones intermedias, equilibrando el número de horas en la oficina y fuera de ella, para crear rutinas de trabajo y contacto.

2. Gestión de equipos Digitales

Estas nuevas tendencias ponen en manifiesto la importancia de la gestión de personas en red. Estamos aprendiendo a gestionar equipos conectados, virtuales, integrados por profesionales con nuevos perfiles, a gestionar personas mediante herramientas sociales, la gestión de equipos 2.0 se está convirtiendo en uno de los nuevos retos de los directivos y de la función de RRHH del S.XXI.

Ante esta tendencia, la forma de gestionar equipos y personas que trabajan en remoto ha variado sustancialmente. No todos estamos preparados para trabajar fuera de la oficina, lejos del control de los jefes. Se necesita mucha disciplina, auto-organización y auto-motivación para no caer en la fácil procrastinación y desenfocarnos del objetivo. Se necesita ser muy responsable de tu propio tiempo y saber auto-gestionarse para ser productivo…..las zapatillas no siempre ayudan.

Como responsables de equipos digitales tenemos que aprender a confiar y no tener miedo a perder el control. Ahora más que nunca tenemos que saber ilusionar. Nuestro foco tiene que estar más puesto en transmitir pasión y motivación por lo que está haciendo nuestro equipo porque será su propia pasión lo que les moverá (los trabajadores se convierten en empresarios de su propio tiempo).

La clave está en ayudarles a gestionar su tiempo, a crearse rutinas y sobretodo mucha comunicación para que no se sientan solos.

Con los años hemos aprendido mucho acerca del liderazgo del trabajo en equipo, que para que un equipo funcione los factores de éxito son tener los objetivos claros, una buena planificación del trabajo, la comunicación, el sentimiento de utilidad, la motivación, la recompensa. Sabemos que el estilo de liderazgo, la forma de dirigir un equipo es un elemento clave en las organizaciones. Hoy sabemos que los Equipos de Alto Rendimiento son aquellos en los que sus miembros se sienten responsables de los resultados y acciones, y son dirigidos con empowerment. Se han estudiado los diferentes roles de equipo concluyendo la importancia de la complementariedad de los roles en un equipo (Meredith Belbin). [2]

Pero todos esos conocimientos y experiencias en gestión de equipos ¿sirven de algo en la gestión de equipos virtuales? ¿Podemos aplicar las mismas claves de éxito cuando hablamos de equipos que se mueven en entornos digitales?

Las nuevas tendencias han fomentado la dispersión geográfica de los miembros de los equipos que se sitúan en puntos distantes en el mundo, se comunican a través de todos los medios tecnológicos disponibles, pero no se tocan y a veces ni coinciden sus horarios. En ocasiones son equipos multiculturales que no tienen nada en común salvo la empresa a la que pertenecen. En otras ocasiones estos equipos coinciden en la misma zona geográfica incluso en la misma ciudad, pero cada uno trabaja en su casa.

En otros casos la flexibilidad es consecuencia de la situación económica que ha provocado que muchas empresas no tengan más remedio que reducir costes pasando por la reducción del espacio de trabajo, lo que ha fomentado que muchos de sus colaboradores/trabajadores trabajen principalmente desde casa y puntualmente en la oficina.

¿Cómo puede un directivo conseguir motivar y gestionar a un equipo que no tiene presencia física? ¿Cómo puede un trabajador sentir compromiso con una empresa en la que no está? Somos personas, estemos dónde estemos, por los que las claves del éxito son en su esencia las mismas.

No hay grandes diferencias con la gestión de equipos presenciales pero en la gestión de equipos virtuales hay que hacer especial énfasis en:

- La selección de los miembros, ya que no todas las personas poseen las competencias necesarias para realizar su trabajo a distancia. Estas personas han de ser autónomas, disciplinadas, responsables, orientadas a resultados y con gran capacidad de comunicación, auto-motivación y colaboración.

- Potenciar la comunicación entre los miembros del equipo. Éste es un factor fundamental tanto para conseguir resultados como para evitar desafección. La comunicación tiene que ser mucho más continua para compensar la soledad del teletrabajador, la información tiene que llegar de forma clara y directa. Es necesario disponer de un canal de comunicación ágil y centralizado donde puedan compartir ideas, opiniones… y fluya la comunicación entre ellos. Es urgente fomentar la colaboración y aprendizaje entre los miembros.

- En este tipo de equipos se necesita mayor planificación del proyecto y coordinación del trabajo, así como control. En muchos casos cuando en una parte del mundo duermen, el resto del equipo está realizando el trabajo en la parte del mundo despierta, pasando el relevo casi sin información.

- El proyecto debe ser desafiante. Las personas que son eficaces trabajando en equipos virtuales suelen ser personas muy motivadas por el proyecto en sí mismo y con alta motivación de logro.

- Pero al final, la presencialidad puntual es básica, los miembros de equipos virtuales también necesitan el contacto humano con el resto del equipo. Las reuniones a través de videoconferencia, y las comunicaciones a través de redes, mail e intranet no son suficientes. Necesitan poder verse, conocerse en persona, por lo que es necesario organizar encuentros puntuales para conocer a esas personas que están al otro lado de la red y con las que comparten tantas cosas.

[1] Allen, Thomas J. “Managing the Flow of Technology” The MIT Press, 1984

[2] R Meredith Belbin, Team Roles at Work, (Butterworth Heinemann, 2nd ed., 2010

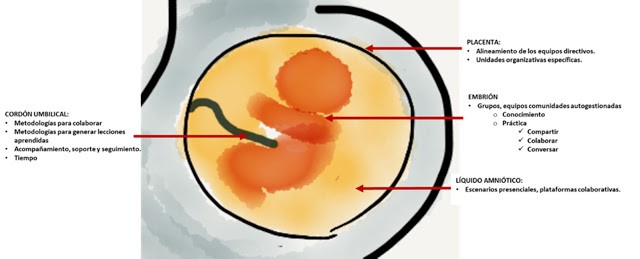

* La infografía es de Julian Salcedo de Humannova

Publicado en Serendipia. Post original aquí.

Si te ha interesado este post, no olvides dejarnos tus comentarios. También apreciamos que los compartas con tus amigos y contactos en las redes sociales. Muchas gracias.

Título: Asegurar resultados en tiempos de incertidumbre

Título: Asegurar resultados en tiempos de incertidumbre

Los conflictos no resueltos en la parte superior de la jerarquía de una organización producen inevitablemente caos en toda ella.

Los conflictos no resueltos en la parte superior de la jerarquía de una organización producen inevitablemente caos en toda ella.