Por Jesús Gómez

Comunicación transparente y RRHH (siglas de recursos humanos) se dan la mano en las organizaciones actuales. La ética y la comunicación son dos conceptos que no se pueden desligar en la sociedad actual. La creciente sensibilidad de la población española por la corrupción (aparece, sistemáticamente, en los datos del Centro de Investigaciones Sociológicas o CIS, en segundo lugar, solo por detrás del paro y de los problemas económicos) ha auspiciado que comunicación y ética deban aparecer en el mismo plano.

Hay ejemplos claros de la necesidad de integrar estos conceptos en el día a día de las organizaciones. Las empresas gastan elevadas cantidades de dinero en gabinetes de prensa y campañas de publicidad. Los partidos políticos, por su parte, suelen achacar sus descensos de votos y popularidad a estrategias comunicativas deficientes. No deja de ser una manera de realizar autocrítica (si es que el diagnóstico es certero) y empezar a corregir fallos en la política comunicativa de la organización.

En directa asociación con la lucha contra la corrupción, la cual ya está dando lugar a medidas legales nuevas (reforma del Código Penal, por citar un ejemplo), se percibe una apuesta por la transparencia. Una apuesta por la transparencia que se traduce, de momento, en medidas como la publicación de sueldos públicos o procedimientos de concesión de contratos que dependen de instituciones representativas.

Sin embargo, malas prácticas muy arraigadas entre la clase política y empresarial española, tales como el nepotismo, se siguen dejando ver y ponen en duda una prometida regeneración de la vida pública que no se quede solo en una cuestión de formas y entre, realmente, en el fondo.

Sin duda, queda aún por hacer en materia de transparencia y recursos humanos y las empresas, como parte de la sociedad civil, tienen mucho que decir en este proceso de mejora colectiva.

¿Cómo se articula la comunicación en las organizaciones?

En primer lugar, resulta útil repasar un esquema tan simple como el de la comunicación, ya que los procesos complejos de las organizaciones no se van a abstraer, en modo alguno, de sus nociones básicas. En las organizaciones se ponen en juego, a escala, las estrategias más simples (unidireccionales) y complejas (multilaterales) de comunicación.

Hay que tener en cuenta que en las empresas -y las organizaciones modernas, en general- se ha producido una introducción extraordinaria de las nuevas tecnologías de la información, las cuales tienen la capacidad de conectar, en tiempo real, a miles de personas. Esta revolución no tiene marcha atrás, ya que supone una extraordinaria fuente de oportunidades. Añade, por otro lado, una importante complejidad en las relaciones comunicativas de la empresa, la cual, pese a las dificultades, puede ser abarcada mediante medios modernos. Aparte, en los casos de organizaciones que tienen cierta repercusión social, hay que valorar que la comunicación con los mass media, los cuales proyectarán opiniones publicadas sobre dichas organizaciones, jugará un rol esencial.

Sin embargo, esta eclosión de las nuevas tecnologías y comunicaciones interconectadas no implica soslayar la comunicación al uso, es decir, la comunicación de persona a persona.

En este sentido, vale la pena hacer un repaso de los diferentes niveles de comunicación que se establecen en estas organizaciones.

Primeramente, la comunicación interna es la información que se dirige a los públicos o clientes de la organización, los cuales la comparten. La externa se destina a los públicos que se encuentran extramuros de la organización y se basa en transmitir identidad corporativa, imagen y cultura de la organización.

Por su parte, la comunicación interna se fundamenta en relaciones rutinarias (empresarios y colegas), de negocio (dependientes de la actividad) y las derivadas de la propia cultura de empresa.

En un segundo nivel de concreción, es posible subdividir las comunicaciones internas y externas en objetivas (formales) y subjetivas (informales). Sector, tamaño y estrategia de las empresas serán factores básicos a tener en cuenta en la determinación de los enfoques utilizados en cada organización. Un esquema recurrente, en este aspecto, incide en la existencia de tres tipos de comunicaciones formales: descendente (con los subordinados), horizontal (con los colegas) y ascendente (con los superiores). En el plano informal, este esquema se pondría en práctica, respectivamente, con seguidores, amigos y líderes.

En resumen, de esta clasificación de los tipos de comunicación en la empresa se colige que en todas ellas coexisten los siguientes niveles: objetivos y subjetivos, internos y externos e individuales y sociales.

De todas maneras, todos estos niveles de comunicación convergen, en su esquema más simplificado, en la comunicación de persona a persona. Este factor esencial viene a recordar la necesidad de hacer valer determinados valores éticos en las organizaciones, puesto que son necesarios para su correcto funcionamiento.

La necesidad de conjuntar recursos humanos y ética en una empresa

La responsabilidad social corporativa (RSC) y la ética ya no son horizontes a los que deben aspirar las empresas, sino que forman parte de los valores que explican su competitividad: innovación, legitimidad, transparencia, reputación, eficiencia, confianza, rentabilidad…

De este modo, responsabilidad social corporativa significa, en gran medida, un trato ético a todos los trabajadores de la empresa. Un trato que favorezca que los profesionales responsables de los recursos humanos gocen de la confianza de los stakeholders de la empresa.

En sus manos va a quedar la necesidad de implantar normas de gestión ética y asumir su tarea de liderazgo, en este sentido. Al fin y al cabo, la mejoría que supondrá para los trabajadores la implantación de las normas de gestión ética tendrá una traducción en resultados positivos y una mejoría en la consideración externa de la empresa.

El interés objetivo final es lograr una confluencia entre los intereses individuales de los miembros de la empresa y los colectivos de la organización. A continuación, se ofrecen razones que justifican la implementación de medidas para la gestión ética de los recursos humanos:

- Aprovechamiento del valor profesional de los empleados. Para asegurar el éxito de la organización hay que tener en cuenta que no todos los trabajadores tienen el mismo know how. Por lo tanto, es responsabilidad de los encargados de recursos humanos la generación de estrategias válidas para alcanzar compromisos y delegar en quienes tengan las aptitudes correctas.

- La gestión ética de los recursos humanos es una modalidad de liderazgo. Efectivamente, se trata de gestionar activos de la empresa, de manera coherente y eficiente. Con la complejidad añadida de que se trata de personas (con egos) y no cifras o recursos materiales.

- Mejoría de los resultados económicos. Un trato ético en las filas de la empresa no está reñido con su progreso económico. Al contrario, si los empleados trabajan a gusto, las cuentas de resultados se beneficiarán de estas condiciones positivas.

- Perfeccionamiento del servicio al cliente. El fin último de toda empresa. Será el resultado plausible de la interiorización, por parte de todos los empleados de la empresa. De su ética y cultura organizativas.

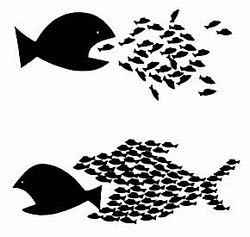

En resumidas cuentas, este enfoque ético en la empresa permite ejercer un liderazgo fuerte, pero que, a la vez, responde a las necesidades de los trabajadores. Esta demostración ética y humana, por parte de los responsables de recursos humanos, provocará una mayor participación e implicación de la plantilla en el apoyo a las decisiones que la alta dirección toma para maximizar la eficacia de la empresa.

Grosso modo, un círculo virtuoso de sinergias positivas.

La relevancia del discurso

Ya se había señalado, con anterioridad, la importancia de la comunicación para el éxito de una empresa. Sin duda, las funciones de recursos humanos y comunicación deben estar interrelacionadas, en el marco de la empresa. A continuación, se señalan algunas directrices al respecto:

- Transmisión de la visión, misión y política de la empresa.

- La comunicación y las decisiones han de ser abiertas y transparentes, de cara a fomentar un clima laboral propicio.

- Claridad de un mensaje que pueda adaptarse a diferentes interlocutores.

- Fomento de un entorno participativo y abierto a sugerencias.

- Feedback en todos los niveles de la empresa.

- Existencia de planes de formación y promoción y evaluaciones.

- Utilización de instrumentos de motivación e interacción del personal (por ejemplo, encuestas).

- Escucha activa, la cual resultará fundamental para establecer soluciones.

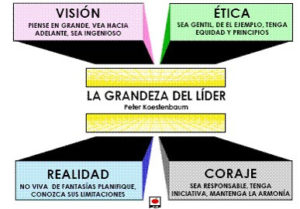

Todos estos esquemas teóricos, finalmente, se ponen en práctica en diferentes estrategias de liderazgo. En la línea de la utilidad de la ética que se ha destacado, cabe remarcar que las nuevas tendencias apuestan por la humanidad de los líderes, en contra de anteriores modelos, basados en una mayor asepsia.

No en vano, el hombre es un ser relacional y el día a día de las empresas está marcado por decisiones que requieren de empatía. Por lo tanto, el líder trabaja con personas y ha de ser sensible a sus necesidades.

En toda comunicación de persona a persona conviven una serie de factores que no se pueden soslayar: qué, a quién, cómo, cuándo y dónde.

Por tanto, el líder ha de poner en práctica una comunicación basada en la integridad, en línea recta y con ida y vuelta y que se transmita a los interlocutores oportunos y se produzca en el sitio y momento más adecuados.

En definitiva, estos consejos remiten a la necesidad improrrogable de implementar medidas éticas en el seno de las empresas.

Publicado en Cerem International Business School. Post original aquí.

Si te ha interesado este post, no olvides dejarnos tus comentarios. También apreciamos que los compartas con tus amigos y contactos en las redes sociales. Muchas gracias.

¿Por qué hay empresas que no convencen a la opinión pública de los beneficios de sus productos y servicios cuando su blogs vienen siendo publicados desde hace varios años? ¿Por qué las empresas corporativas no logran conseguir una buena reputación por más publicidad de sus acciones de responsabilidad social? ¿Por qué empresas con décadas de operaciones en el mercado no tuvieron planes de contingencia para hacer frente a crisis de imagen?

¿Por qué hay empresas que no convencen a la opinión pública de los beneficios de sus productos y servicios cuando su blogs vienen siendo publicados desde hace varios años? ¿Por qué las empresas corporativas no logran conseguir una buena reputación por más publicidad de sus acciones de responsabilidad social? ¿Por qué empresas con décadas de operaciones en el mercado no tuvieron planes de contingencia para hacer frente a crisis de imagen?

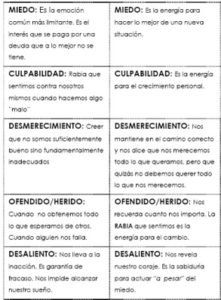

Los valores son aquellos juicios éticos sobre situaciones imaginarias o reales a los cuales nos sentimos más inclinados por su grado de utilidad personal y social.

Los valores son aquellos juicios éticos sobre situaciones imaginarias o reales a los cuales nos sentimos más inclinados por su grado de utilidad personal y social. Lo hemos escuchado en numerosas ocasiones: el poder corrompe. Lo confirmaba incluso el famoso experimento de la prisión de Stanford en el que se repartían los roles entre guardias y prisioneros para comprobar cómo de fácil era para los primeros llegar al abuso de los segundos. Pues bien, parece que no es así según una nueva investigación…. el poder puede, en algunos casos, sacar a flote lo mejor de algunas personas.

Lo hemos escuchado en numerosas ocasiones: el poder corrompe. Lo confirmaba incluso el famoso experimento de la prisión de Stanford en el que se repartían los roles entre guardias y prisioneros para comprobar cómo de fácil era para los primeros llegar al abuso de los segundos. Pues bien, parece que no es así según una nueva investigación…. el poder puede, en algunos casos, sacar a flote lo mejor de algunas personas.