Entrevista a Eduardo Kastika

Circula la creencia de que la creatividad y la innovación son motores del desarrollo de toda sociedad. Pero, ¿qué implican realmente estos dos conceptos? ¿Quiénes pueden implementarlos?

Circula la creencia de que la creatividad y la innovación son motores del desarrollo de toda sociedad. Pero, ¿qué implican realmente estos dos conceptos? ¿Quiénes pueden implementarlos?

En una entrevista exclusiva con esta Revista DOSmasDOS, Eduardo Kastika (consultor y referente argentino con más de 20 años de trayectoria en estos temas) desentrañó ambos significados, destacó las ventajas de trabajar aplicándolos, analizó las diferentes dinámicas existentes tanto en PyMEs, como en grandes empresas y se refirió a los conceptos de originalidad -en relación a colocarle la impronta propia a un proyecto- y co creatividad.

DOSmasDOS: Suele hablarse de su importancia, pero ¿cuál es la diferencia entre creatividad e innovación?

Eduardo Kastika: El creativo se caracteriza por producir aportes nuevos y valiosos, mientras que el innovador es un implementador de esa creatividad.

A lo que me refiero es que innovar implica que esa idea sea adoptada por la gente. El creativo también aplica sus ideas; por ejemplo, puede hacer una exposición con su obra y tener un público que aprecie sus habilidades. La diferencia radica, entonces, en que la creatividad se valora, pero la innovación se adopta, se introduce dentro de la vida de las personas y produce transformaciones.

¿Disponemos todos de las herramientas para trabajar en estos conceptos?

Todos podemos. Se necesitan tres cosas centrales. En primer lugar, ser bueno en algo: tener conocimiento y habilidades en el rubro en el cual querés ser creativo.

Además, se debe ser una persona flexible, que se adapte y entre en contacto con otros fácilmente.

Por último, manifestar motivación y pasión por lo que uno hace.

Que quede claro: nadie es creativo si no siente verdadera pasión por aquello en lo que se desenvuelve.

“No es verdad que si uno no es creativo, muere en el intento. Sin embargo, la creatividad te permite crecer y desarrollarte a otra escala; dar saltos cualitativos más intersantes”.

¿Cómo surge una buena idea? ¿Cuáles son los pasos para concretarla?

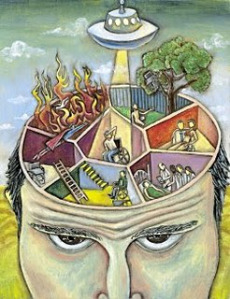

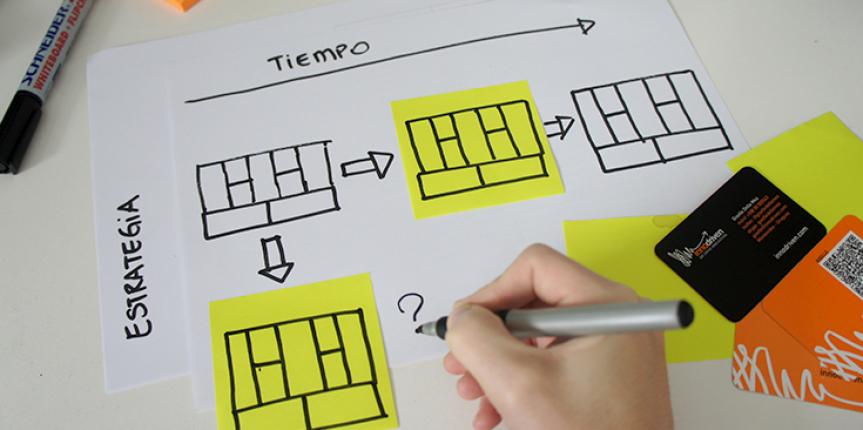

El sistema que más se utiliza para explicar el proceso es el de divergencia y convergencia. La divergencia implica, primero, generar muchas ideas; abrir la cabeza y proponer sin juicio previo. Por su parte, el segundo paso consiste en saber elegir entre las opciones planteadas.

¿Cómo saltar de la simple idea y convertirse en un emprendedor?

La clave está en la palabra prototipo y en empezar a probar de a poco.

Por ejemplo, ¿querés publicar un libro?: editá 50 ejemplares y repartílos entre tus conocidos. Después de obtener resultados, realizá una edición de 150 y vendéselo a cierto grupo previamente estipulado.

De esta manera, vas realizando pruebas e implementando tu idea a través de prototipos progresivamente más complejos e interesantes. En la actualidad, la nueva vía de implementación a tener en cuenta es la tecnología digital: Internet y las redes sociales. Gracias a ellas resulta más fácil llevar a cabo proyectos que años atrás.

¿Se puede decir que hay dueños de ideas? En ocasiones, si se toma un proyecto de otro y se lo reformula, se debe convivir con las críticas…

Es un tema demodé. Hoy en día, ya no se puede decir que determinada idea es de una sola persona. Cuando uno está generando una idea, lo está haciendo a partir de conocimientos que tomó de otros. Pero hoy más que nunca, toda creación es una co creación. Las ideas se comparten: nadie crea sólo, ideamos entre todos. ¿Por qué la autofoto de actores y la presentadora en los Oscar 2014 tuvo tantos retwits? Porque cada uno de los que salió en la imagen, la retwitteó y, como tenían numerosos seguidores, se concretó una suma explosiva.

Y esto sucede con el tema de las ideas: mientras a más gente la misma le convenga, más probabilidad de éxito tiene.

Pero en algunos ámbitos de competencia, se suelen cuidar celosamente los proyectos…

Ya no es tan así. Si bien existe el juego de patentes y derechos de autor, la mejor manera de cuidar una idea es teniendo más y aplicándolas rápido.

“A partir de la revolución digital, la creatividad dejó de ser esa habilidad de tener ideas para ser la de juntarlas o seleccionarlas y ganar a partir de saber aplicarlas y compartirlas”

¿Cuáles son las ventajas de trabajar de forma creativa o innovadora?

Existen dos centrales. Por un lado, te permite conseguir mejores resultados.

No es verdad que si uno no es creativo, se muere en el intento. Hay mucha gente que carece de esta cualidad, pero sobrevivir, sobrevive.

Sin embargo, la creatividad te permite crecer y desarrollarte a otra escala, dar saltos cualitativos más interesantes.

En segundo lugar y según descubrimientos de los últimos años, cuando uno trabaja creativamente es más feliz, goza de un mayor bienestar, se siente autorealizado. A su vez, el estar motivado, te vuelve más creativo.

Escribiste un libro titulado “Resolver la crisis. Ideas, recomendaciones y guías metodológicas para resolver la crisis con creatividad”. ¿Quiénes superan los momentos críticos?

Prevalecen dos tipos de actitudes diferentes. Por un lado, el que es ingenioso, astuto, y sabe adaptarse y resolver cuestiones utilizando lo que tiene.

Pero también sobrevive el que tiene una convicción tan grande por lo que hace que está dispuesto, incluso en épocas de crisis, a seguir firme con sus proyectos y convicciones.

El que pierde, en definitiva, es quien es creativo por conveniencia y especuló con un proyecto pero no está convencido del mismo. Los grises en las crisis no son buenos.

Se debe tomar el riesgo de llevar a cabo lo propuesto con seguridad…

Tenés que tener un proyecto lo suficientemente interesante para vos como para sobrellevar los cambios y sacrificios que las crisis implican.

Introduciéndonos en un caso puntual, existen profesionales que se excusan en la falta de tiempo para no implementar herramientas de gestión o innovar en sus emprendimientos…

Cuando algo es prioritario para vos, lo llevás a cabo. Detrás de carecer de tiempo para algo, se esconde la realidad de que no le asignas dedicación.

El que realmente está detrás de un proyecto y lo quiere apasionadamente, lo lleva a cabo. El problema se genera si tenés un negocio sólo para subsistir: de no precisar dinero, no lo harías.

En ese esquema se inserta la cuestión de la “falta de tiempo”.

En cambio, cuando hacés algo que te apasiona, siempre vas a encontrar tiempo y espacio para dedicarle.

Adentrándonos en el mundo de las empresas, ¿cuáles son más creativas? ¿Las PyMEs o las grandes? Suele pensarse que las segundas aplastan la creatividad, porque muchas ideas no llegan donde se toman las decisiones…

En realidad y en muchos casos, las grandes empresas son innovadoras no porque la gente de adentro sea creativa, sino porque tienen la espalda suficiente para poder comprar ideas novedosas de emprendedores. Es decir que lo que hizo fue asociarse, comprar, sponsorear o tener algún tipo de vínculo con un innovador.

Hoy en día, las corporaciones si no innovan desde adentro, lo hacen a través de personas exteriores a su establecimiento, pero lo llevan cabo.

Entonces, las PyMES son células de innovación y existe una oportunidad enorme para ellas porque hay un montón de deseos y necesidades que se generan, y que necesitan rapidez para suplirse y convicción en torno a un proyecto, y esto sólo pueden hacerlo las pyme.

Por eso están cada vez mejor posicionadas mundialmente. Además, en las pequeñas y medianas empresas se deben aprovechar las oportunidades que implican ir a lugares a los que las grandes corporaciones no están dispuestas a ir.

“No es lo mismo emprender por necesidad que llevar adelante un proyecto porque se visualizó una posibilidad concreta.

La verdadera innovación surge de la motivación”.

En la actualidad, conviven tres generaciones en el mundo laboral: baby bommers, X e Y. Además, la Z está comenzando a insertarse. ¿Quiénes son más creativos?

No tiene que ver con la edad sino con la actitud. Hay un quiebre importante en torno al concepto de creatividad a partir de la revolución digital. Cambió la forma sustancialmente. La creatividad dejó de ser la habilidad de tener ideas para convertirse en la de juntarlas o seleccionarlas y ganar a partir de saber aplicarlas y compartirlas.

Todo se relaciona más con decidir qué hacer con la idea que con simplemente tenerla.

Los grandes innovadores son personas que comprendieron las nuevas reglas de las redes y los vínculos e innovan a partir de eso.

En otras ocasiones, mencionaste que creatividad es también reconocer las ideas del otro. ¿Esta tendencia conlleva un mayor acercamiento hacia el paradigma del asociativismo?

Cuando uno valora la idea del otro también está siendo creativo, eso implica la co creatividad. No sé si vamos a un paradigma del asociativismo, pero cada vez se comprende en mayor medida que la creatividad es una cuestión de co creatividad y que las estructuras demasiado jerárquicas complican su desarrollo.

¿Por qué es tan importante crear en relación a otros?

Cuando ideás junto a otros estás agrandando la torta y no simplemente creando para quedarte con un pedazo de ella, sacándoselo a otros.

Hablamos, entonces, de una forma de creatividad más sustentable que es mucho más útil en el largo plazo.

Estás permitiendo que otros también creen. Hoy las posibilidades de desarrollo de proyectos de las personas, a modo individual, se agrandaron muchísimo. Por ejemplo, años atrás, a alguien que escribía poesías le era difícil mostrar sus obras si no conseguía una editorial, hoy puede compartir sus ideas a través de Internet y recaudar a través de crowdfunding (financiación masiva voluntaria mediante Internet).

Si tu idea es buena, podes difundirla.

Frente a esta nueva dinámica, la co creatividad se vuelve fundamental porque nace de moverse en este mundo en el que cada vez existen más ideas, las cuales se van aplicando rápidamente y entre todos los involucrados.

Una cuestión interesante que planteás es la de la originalidad vinculada al origen (a la persona) y no a alguna invención fuera de lo normal.

Una cuestión interesante que planteás es la de la originalidad vinculada al origen (a la persona) y no a alguna invención fuera de lo normal.

En la actualidad, ya nada es totalmente original salvo que tenga que ver con tu origen. No tiene sentido que se te ocurra una rareza, sino algo que tenga que ver con vos. No hay diferencia entre el producto y la persona creadora del mismo, forman un sistema. Y eso hoy es ser original.

Implica colocar tu impronta…

Sí, tu firma. La obra de Salvador Dalí vale porque es suya y por la obra en sí misma. Sin la firma, no sirve. Y el pintor, sin las obras, tampoco.

Un informe emitido este año por el Banco Mundial fue titulado “El emprendimiento en América Latina, muchas empresas y poca innovación”. ¿Representan sus conclusiones de forma correcta la situación actual?

Me parece que sí. Existen muchas empresas a las que les va bien pero no son innovadoras. Para poseer esta característica, deben crecer por encima de la media del mercado. En ese documento en particular, se afirmaba que no es lo mismo emprender por necesidad (porque perdiste el trabajo) que llevar a cabo un proyecto porque se visualizó una oportunidad. La verdadera innovación surge en mayor medida a partir de la motivación que de una situación desavenida.

Por último, ¿innovar te da mayor rentabilidad y garantía de prevalecer en los mercados?

Rentabilidad a largo plazo sí, garantía de sobresalir en el mercado, no

Fuente http://dosmasdos.com.ar/2014/05/en-las-crisis-los-grises-no-son-buenos/

Publicado en GrandesPymes. Post original aquí.

Del mismo autor en este blog:

No seamos ingratos con nuestras musas inspiradoras

¿En qué se diferencian el Pensamiento Lateral y la Creatividad?

Siete principios de la creatividad

Mas sobre Creatividad:

Mis tres técnicas favoritas de creatividad

Nueve reglas para potenciar la inspiración y la creatividad

Los Diez Mandamientos para Despertar tu Creatividad

Si te ha interesado este post, no olvides dejarnos tus comentarios. También apreciamos que los compartas con tus amigos y contactos en las redes sociales. Muchas gracias.

Me gusta:

Me gusta Cargando...

Share