El estudio del cerebro es unos de los más importantes que enfrenta la ciencia de nuestros días. Gracias a diversas tecnologías como los escáneres que permiten saber cómo es y cómo funciona nuestro cerebro, al Proyecto del Genoma Humano, a la aplicación de la genética en la conducta, se han podido descubrir cosas increíbles de ese pequeño órgano de menos de un kilo y medio que tenemos en la cabeza.

Cosas que no pudimos descubrir hasta que comenzó la “década del cerebro” en los años 90, con la que se desató una ola de nuevas ciencias llamadas psicología cognitiva y las neurociencias, que incluye a la ya antes mencionada. Estas son disciplinas que siguen vigentes y que se encuentran revolucionando todos los ámbitos de nuestras vidas.

¿Qué son y por qué acercarse al estudio de las neurociencias?

Uno de los últimos paradigmas emergentes dentro del campo de la psicología es el de la psicología cognitiva. Ésta se desarrolló en tres etapas. La primera se caracterizó por su institucionalización, que abarcó desde sus inicios hasta la década de los ochenta. En esta fase domina la metáfora del cerebro como un ordenador computacional. La segunda etapa es la del conexionismo en la década de los ochenta; y la última fue la del cognitivismo emocional, en el marco de la llamada “década del cerebro”. Ésta última también fue el puente para el surgimiento de las neurociencias.

“Los dos mayores misterios de la naturaleza son la mente y el universo”.

—Michio Kaku

Es importante mencionar al cognitivismo porque la gran parte de las neurociencias se basan en la cognición humana (aprendizaje, memoria, percepción, etcétera.) hecho que da pie a la aparición de la neurociencia cognitiva, que explicaré más adelante.

Antecedentes de las neurociencias

Las llamadas “ciencias del cerebro” tienen sus antecedentes en las primeras localizaciones de las funciones cognitivas del cerebro, ocurridas en los primeros años del siglo XIX, la psicología experimental, la psicofisiología y a la gran contribución de las ciencias de la computación y en particular al desarrollo de la Inteligencia Artificial, así como en la incorporación de la genética molecular en los años 80, aunque ya se habían realizado incursiones pioneras de gran importancia en el uso de abordajes genéticos para el estudio del cerebro y la conducta desde los años 60.

Dentro del contexto de la genética, otro de los antecedentes y herramienta de las neurociencias fue el Proyecto del Genoma Humano, cuya importancia es incalculable, ya que permitió reconocer el papel tan importante que juegan los genes en la construcción y codificación del cerebro.

En palabras de Philip J. Corr, “el Proyecto del Genoma Humano ha abierto una nueva perspectiva totalmente nueva acerca del papel de la genética en la psicología”. Y no sólo de la psicología sino de todas las ciencias que interactúan y trabajan con el cerebro, porque tal y como lo mencionó alguna vez el profesor de ciencias biológicas y neurología en la Universidad de Stanford Robert Sapolsky, no podemos hablar de conducta (y agrego, de cerebro) sin tener en cuenta a la biología.

Acercándonos a una definición de neurociencia

A manera de definición formal (basándome en diferentes lecturas), definiría las neurociencias como el estudio de las bases biológicas de la conducta humana. Quiero, ahora, agregar otra definición más, la de Neurociencia cognitiva; definida por Carles como “la disciplina que busca entender cómo la función cerebral da lugar a las actividades mentales, tales como la percepción, la memoria, el lenguaje e incluso la conciencia”. A pesar de sus pocos años de existencia, esta disciplina ha experimentado la multiplicación en sus estudios que, entre sus ejemplos, incluyen la atención visual, la visión, la memoria, y la conciencia.

A raíz de la llamada “década del cerebro” (aunque tal vez lo más apropiado va a ser llamarle “la veintena o el siglo del cerebro”), la Neurociencia Cognitiva y las neurociencias en general han visto florecer sus ramas de investigación, extendiéndose así a campos como el derecho, la economía, la psicología, la gastronomía, etcétera. La rica variedad de aplicaciones de las neurociencias son un síntoma de la presencia de estas investigaciones en todos los ámbitos de nuestras vidas.

Las neurociencias se han encargado de explicar cómo funciona la mente con base en su condición biológica enraizada en el cerebro. Su importancia radica en que ahora, gracias a escáneres de alta tecnología diseñados por otras ramas de la ciencia, se han revelado secretos del cerebro que hacen que lo que un día fue parte de la ciencia ficción; hoy lo es de la ciencia formal. Ahora sabemos que es necesario conocer el cerebro para poder entenderlo y diseñar estrategias para poder mejorar nuestra conducta y, así, solucionar los grandes problemas en materia de políticas públicas relacionadas con los problemas psicológicos.

Descubriendo cómo pensamos y sentimos

De igual modo, las neurociencias nos han permitido mostrarnos tal y como somos, tal y como es nuestro ser bio-lógico (hago esta separación para sugerir la relación entre nuestra vertiente animal y nuestra parte racional). Negar la función y responsabilidad del cerebro en nuestra conducta no va a cambiar nada nuestra condición.

Además, los descubrimientos sobre nuestro cerebro tienen implicaciones morales. Tal y como dice Steven Pinker en La Tábula Rasa, “la negativa a reconocer la naturaleza humana es como la vergüenza que el sexo producía en la sociedad victoriana, y aún peor: distorsiona la ciencia y el estudio, el discurso público y la vida cotidiana”. Por eso debemos apoyar a una ciencia que nos está permitiendo conocernos, conocer cómo somos y por qué somos así. Y debemos hacerlo sin miedo y apostando a mejorar nuestra condición humana en función de conocer nuestra condición humana, es decir ver nuestra naturaleza humana con un rostro humano.

Otro de los motivos del porqué las personas, científicos y, en especial, los psicólogos deben acercarse al estudio de las neurociencias es porque este ámbito de estudio está rompiendo mitos y vuelve a plantar problemas clásicos, pero ahora con un enfoque más riguroso desde el punto de vista científico. Uno de esos problemas es el de la relación mente-cerebro, éste ha dejado de ser “un monopolio de la filosofía” (en palabras de Giménez-Amaya), para convertirse en un tema donde múltiples disciplinas tratan de darle una solución, siempre tomando en cuenta la función del cerebro.

Estas nuevas ciencias incluidas en la neurociencia se encuentran revolucionando todos los aspectos de la vida cotidiana, por ejemplo, ahora se hacen políticas públicas que toman en cuenta al cerebro en materia de educación, derecho, medicina, tecnologías. Países como los Estados Unidos de Norteamérica tienen proyectos completos, similares al del Genoma Humano, relacionados con las neurociencias.

Las neurociencias como herramienta del psicólogo: entendamos mejor a la máquina

“El cerebro, nos guste o no, es una máquina. Los científicos han llegado a esa conclusión, no porque sean unos aguafiestas mecanicistas, sino porque han acumulado evidencias de que cualquier aspecto de la conciencia puede vincularse con el cerebro”.

—Steven Pinker

Desde luego, el órgano que tenemos dentro del cráneo es tan difícil de entender que hasta ahora es considerado prácticamente el objeto más complejo del sistema solar. Tal y como lo expresó Carl Jung: “En cada uno de nosotros hay otro al que no conocemos”.

Ese animalito caprichoso adicto a los carbohidratos es el material más complejo del universo y ese mismo animalito es el objeto de algunas disciplinas como las neurociencias, que bien pueden ser una herramienta para otras como la psicología. Las neurociencias nos muestran el lado biológico de la mente y el cerebro, y en él residen algunas cuestiones como la conciencia, la cognición. El objeto de estudio de esta disciplina es el responsable de nuestras conductas y otras cuestiones más de las que se encarga de estudiar la psicología, y por eso es importante apoyarnos de estas herramientas que nos acercan a esa parte biológica responsable de la mayoría de nuestra conducta.

Nuestro cerebro pesa un kilo doscientos gramos y está compuesto por dos tipos de células: las neuronas y el glía. Todas las personas albergan cientos de miles de millones de estos cuerpos microscópicos. Y, tal y como dice Eagleman, “cada una de estas células es tan complicada como una ciudad. Y cada una de ellas contiene todo el genoma humano y hace circular miles de millones de moléculas en intrincadas economías”.

Desde la consolidación de las neurociencias, los psicólogos han emprendido el reto de elaborar una psicología con base en datos biológicos concretos y aislables.

Conclusiones y contextualización

Las neurociencias han tenido un largo recorrido a través de la historia de la comprensión del cerebro. Durante la mayor parte de la historia de la humanidad hemos sido incapaces de entender cómo es que funciona el cerebro y la mente, Los antiguos egipcios consideraban al cerebro un órgano inútil, Aristóteles creía que el alma habitaba en el corazón y otros, como Descartes creían que el alma entraba en el cuerpo a través de la pequeñísima glándula pineal. Después de la “década del cerebro” todo cambió y empezamos por fin, gracias a las nuevas tecnologías y descubrimientos, a conocer el cerebro realmente. Lo que no aprendimos en toda la historia de la humanidad, después de la década de los noventa, empezamos a descubrir y a aprender, pero apenas lo estamos comprendiendo y asimilando.

Sin embargo, todavía existen muchas personas, en el ámbito académico, cultura y personas comunes, que se niegan a reconocer su naturaleza y a aceptar las nuevas formas de comprendernos, de comprender nuestro cerebro, nuestra máquina. La negación y resistencia de muchas personas a las neurociencias se encuentra en la creencia de que la biología nos viene a despojar de nuestra condición humana, acabaría con nuestra parte moral y nos reduciría a no más que animales guiados por nuestros impulsos y en ese caso se podrían justificar cosas como la violación, el incesto o el asesinato.

Pero contrario a esas creencias se encuentran las que dicen científicos tan reconocidos como Steven Pinker o David Eagleman que proponen que al mostrarle al ser humano sin miedo lo que es, se podrán hacer verdaderos programas de recuperación, predecir y controlar conductas que podrían perjudicar a la sociedad y a ellos mismos. La negativa a reconocer lo que sucede en nuestra máquina no ayudará a dar respuestas acerca de lo que ocurre en ella, y eso puede tener un coste social.

Referencias bibliográficas:

- Avedaño, C. (2002). Neurociencia, neurología y psiquiatría: Un encuentro inevitable. Asoc. ESp. Neuropsiq. Obtenido de Scielo: http://scielo.isciii.es/pdf/neuropsiq/n83/n83a05.p…

- Carles, E. (2004). Aproximación histórica y conceptual a la Neurociencia Cognitiva. Cognitiva, 141-162.

- Corr, P. J. (2008). Psicogenómica. En P. J. Corr, Psicología Biológica. Mcgrawhill.

- Eagleman, D. (2013). Hay alguien en mi cabeza,pero no soy yo. En D. Eagleman, Incógnito. Las vidas secretas del cerebro (pág. 9). Anagrama.

- Giménez-Amaya, J. m. (mayo-agosto de 2007). Dialnet. Obtenido de Dialnet: http://dadun.unav.edu/handle/10171/10926

- Kaku, M. (2014). Introducción. En M. Kaku, El futuro de nuestra mente (pág. 22). Penguin Random House.

- Pinker, S. (2003). The Blank Slate. En S. Pinker, The Blank Slate (pág. 703). Paidós.

- Tortosa, G. y. (2006). Historia de la Psicología. En G. y. Tortosa, Historia de la Psicología. Macgrawhill.

- Zapata, L. F. (agosto-diciembre de 2009). Evolución, cerebro y cognición. Obtenido de Scielo: http://www.scielo.org.co/pdf/psdc/n24/n24a06.pdf

Publicado en Psicología y Mente. Post original aquí.

Si te ha interesado este post, no olvides dejarnos tus comentarios. También apreciamos que los compartas con tus amigos y contactos en las redes sociales. Muchas gracias.

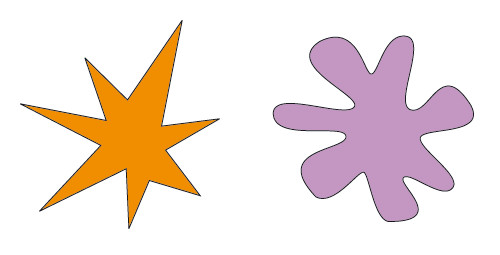

El efecto bouba/kiki es uno de los sesgos cognitivos más comúnmente conocidos. Fue detectado en 1929 por el psicólogo estonio Wolfgang Köhler. En un experimento en Tenerife (España), el académico mostró formas parecidas a las de la Imagen 1 a varios participantes, y detectó una gran preferencia entre los sujetos, que vincularon la forma puntiaguda con el nombre “takete”, y la forma redondeada con el nombre “baluba”. En el año 2001, V. Ramachandran repitió el experimento usando los nombres “kiki” y “bouba”, y preguntaron a muchas personas cuál de las formas recibía el nombre de “bouba”, y cuál “kiki”.

El efecto bouba/kiki es uno de los sesgos cognitivos más comúnmente conocidos. Fue detectado en 1929 por el psicólogo estonio Wolfgang Köhler. En un experimento en Tenerife (España), el académico mostró formas parecidas a las de la Imagen 1 a varios participantes, y detectó una gran preferencia entre los sujetos, que vincularon la forma puntiaguda con el nombre “takete”, y la forma redondeada con el nombre “baluba”. En el año 2001, V. Ramachandran repitió el experimento usando los nombres “kiki” y “bouba”, y preguntaron a muchas personas cuál de las formas recibía el nombre de “bouba”, y cuál “kiki”.