Por José Miguel Bolívar

Por José Miguel Bolívar

Planificar es una palabra que encierra diversos significados. Por una parte, planificar significa prever, es decir, «ver con anticipación» para «conocer, conjeturar por algunas señales o indicios lo que ha de suceder» a fin de, entre otras cosas, «disponer o preparar medios contra futuras contingencias». Los tres entrecomillados anteriores son los tres significados que da la RAE para la palabra prever. Por otra parte, también según la RAE, planificar significa hacer plan o proyecto de una acción, es decir, establecer una secuencia ordenada de pasos o hitos que deben cumplirse en una serie de plazos determinados a fin de alcanzar un objetivo concreto en una fecha concreta.

El cerebro humano es una «máquina de planificar». Nuestro cerebro está constantemente procesando la información que llega a él a través de nuestros sentidos y estableciendo hipótesis de actuación a partir de ella. Esto ocurre de forma casi permanente, automática y, la mayoría de las veces, inconsciente. Lo bueno de esta forma de «planificación natural» es que es una «planificación dinámica» o, como yo prefiero decir, una «planificación adaptativa», en el sentido que un plan es válido en la medida que las hipótesis que lo generaron siguen coincidiendo con la realidad que va sucediendo. En el momento en que la realidad contradice alguna de las hipótesis de origen del plan, ese plan se descarta y es sustituido por un nuevo plan, el cual incorpora las nuevas hipótesis generadas a partir de la nueva realidad.

A las personas nos encanta planificar porque planificar nos transmite sensación de control. Cuando tienes un plan, sientes que «está todo controlado» y ello te libera del estrés que va normalmente asociado a los riesgos desconocidos. El problema es que el exceso de control genera descontrol, el descontrol produce estrés y el estrés produce ineficiencia.

Como dice el sociólogo Zygmunt Bauman, vivimos en «tiempos líquidos» o, como se dice últimamente, en «entornos VUCA», es decir, entornos volátiles, inciertos, complejos y ambiguos. ¿Qué sentido tiene planificar en esta nueva realidad?

Si por planificar entendemos pararnos a pensar antes de hacer, para «prever» posibles escenarios, sabiendo en todo momento que son escenarios volátiles e inciertos, es decir, que podrían cambiar o incluso no existir, y que son complejos y ambiguos, es decir, que desconocemos de ellos mucho más de lo que creemos y, sobre todo, mucho más de lo que nos gustaría aceptar, entonces vamos por buen camino. Prever para anticipar posibles situaciones nos ayuda a estar mejor preparados ante ellas y además ayuda a enfriar el pensamiento.

Prever es una actividad de valor añadido por la sencilla razón de que pararnos a pensar antes de hacer nos va a permitir obtener informaciones que son útiles y relevantes para la consecución del resultado deseado. Cuando prevemos, estamos trasladándonos con nuestra imaginación a una serie de futuros escenarios posibles desde los que recabar información sobre qué nos ha hecho falta para llegar a ellos, qué oportunidades hemos aprovechado, qué riesgos hemos sorteado o qué contratiempos hemos superado, por citar algunos ejemplos.

Sin embargo, si por planificar entendemos ponernos a «trazar un plan» en función de lo que queremos que ocurra o de lo que creemos que va a ocurrir, tomándolo además como una referencia a seguir o, peor aún, como un compromiso a cumplir, entonces no vamos a ninguna parte. Como he dicho en muchas ocasiones por aquí, a la realidad le importa poco lo que nosotros queramos o creamos. Es lo que tiene la realidad, que va por libre. Dedicarnos a decidir de forma caprichosa y aleatoria qué va a tener que ocurrir en determinados momentos del futuro es jugar a las adivinanzas y el valor que aporta es nulo.

Prever es un ejercicio de humildad en el que aceptamos que el futuro es imprevisible y que simplemente estamos trazando unas hipótesis de partida que nos permitirán empezar a avanzar, sabiendo que gran parte de lo que ocurra será distinto de lo previsto. Cuando prevemos, sabemos que estamos manejando «estimaciones» en lugar de «decisiones». Planificar es un acto de soberbia en el que, o bien creemos que podemos adivinar el futuro, o bien creemos que podemos decidir el futuro. Hay una tercera posibilidad, la estupidez, es decir, sabemos que planificar es inútil porque no podemos adivinar ni decidir el futuro pero aún así planificamos porque todos los demás lo hacen…

Prever es un ejercicio de realismo en el que consideramos qué acciones hemos de realizar, y en qué secuencia, para llegar a un resultado concreto. Poner fecha a esas acciones, y decidir que las cosas serán de una determinada manera y no de otra, es predecir el futuro. Por eso hay que tener mucho cuidado con qué entendemos por «planificar» y en qué tipo de «planificación» nos apoyamos para conseguir resultados.

Planificar entendido como prever significa que el plan está siempre supeditado a la realidad y por tanto es la realidad la que va definiendo el plan. Planificar entendido como establecer hitos con fechas inventadas significa que la realidad está supeditada al plan y por tanto es el plan el que va definiendo la realidad. Como todo el mundo sabe, lo primero suele ser útil casi siempre y lo segundo casi nunca lo es. Por eso prever es invertir en efectividad y planificar es perder el tiempo.

Publicado en Óptima Infinito. Post original aquí.

Del mismo autor en este blog:

Por qué los jefes arruinan la efectividad

Redes de Conocimiento: Vida después del Organigrama

Para seguir leyendo:

Los planes nacen muertos, pero tienen que nacer

¿ha muerto la planificación estratégica?

La Planificación, los Imprevistos y Eisenhower o… Covey

Si te ha interesado este post, no olvides dejarnos tus comentarios. También apreciamos que los compartas con tus amigos y contactos en las redes sociales. Muchas gracias.

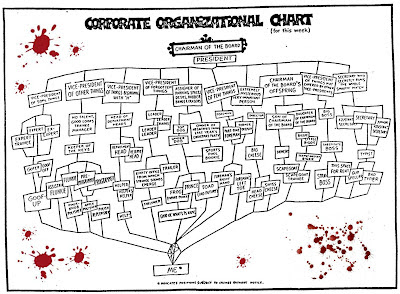

Tampoco hay que llevarse las manos a la cabeza por el título del post. Realmente el organigrama no ha muerto del todo, se trata tan sólo de una muerte cerebral que lo mantiene vivo pero sin contacto alguno con la realidad. Eso sí, yace totalmente quieto, cataléptico, asépticamente envuelto en blanco y captando la atención de todos aquellos que no pueden o no quieren hacerse a la idea de que el supuesto orden humano es al orden natural lo que un pimiento del Padrón es al desierto del Gobi. Y es que, a menudo nos olvidamos que, aunque necesitemos volverlo cuadrado para entenderlo, el mundo realmente es redondo.

Tampoco hay que llevarse las manos a la cabeza por el título del post. Realmente el organigrama no ha muerto del todo, se trata tan sólo de una muerte cerebral que lo mantiene vivo pero sin contacto alguno con la realidad. Eso sí, yace totalmente quieto, cataléptico, asépticamente envuelto en blanco y captando la atención de todos aquellos que no pueden o no quieren hacerse a la idea de que el supuesto orden humano es al orden natural lo que un pimiento del Padrón es al desierto del Gobi. Y es que, a menudo nos olvidamos que, aunque necesitemos volverlo cuadrado para entenderlo, el mundo realmente es redondo. Para lo que no resulta útil en demasiados casos es para jugar aquellas ligas más elevadas en las que se le ha forzado a participar, como por ejemplo para explicar el funcionamiento real de la organización, esto es, cómo se relacionan y obtienen las personas los recursos necesarios para llevar a cabo con éxito su trabajo.

Para lo que no resulta útil en demasiados casos es para jugar aquellas ligas más elevadas en las que se le ha forzado a participar, como por ejemplo para explicar el funcionamiento real de la organización, esto es, cómo se relacionan y obtienen las personas los recursos necesarios para llevar a cabo con éxito su trabajo. Porque muchos de los problemas más comunes de comunicación, de liderazgo o de clima laboral tienen entre sus causas el efecto que tiene sobre la organización el organigrama en el que busca reflejarse, ya que éste suele insistir en compartimentarlo todo y, en consecuencia, diferenciarlo y separarlo. Querer entender a partir de las partes lo que suele ser obra de un conjunto es uno de los errores más frecuentes que venimos arrastrando y uno de los determinantes de la ceguera actual a la complejidad de los asuntos humanos.

Porque muchos de los problemas más comunes de comunicación, de liderazgo o de clima laboral tienen entre sus causas el efecto que tiene sobre la organización el organigrama en el que busca reflejarse, ya que éste suele insistir en compartimentarlo todo y, en consecuencia, diferenciarlo y separarlo. Querer entender a partir de las partes lo que suele ser obra de un conjunto es uno de los errores más frecuentes que venimos arrastrando y uno de los determinantes de la ceguera actual a la complejidad de los asuntos humanos.